« Et notre mémoire doit être une au moment de considérer notre passé. »

Communiqué de l’Élysée pour la cérémonie du 18 juin 2023

« Chaque fois que le mythe se manifeste sous un jour nouveau, il laisse des traces du refoulé, il le rend présent et il fait ressortir “la petite force messianique sur laquelle le passé a un droit”. Ces traces de l’exil restent la condition nécessaire pour nier la négation de l’exil. »

Amnon Raz Krakotzkin, Exil et souveraineté

En Occident, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale fait l’objet d’une redoutable capture. Son enrôlement par la propagande israélienne est loin d’être nouveau. Il a pris ces derniers mois une ampleur inédite. Cette mémoire a été mobilisée afin de justifier la destruction de Gaza, neutraliser les résistances et les oppositions à la guerre d’extermination menée par l’État d’Israël. Même les simples critiques, l’indignation humanitaire et de très modérés appels au cessez-le-feu n’ont pas été épargnés par des arguments tordus qui invoquaient l’histoire du nazisme et du judéocide.

Cet arraisonnement de la mémoire a souvent pris des formes obscènes, quasiment parodiques. Les références à la Shoah se sont multipliées à propos de l’attaque du 7 octobre, qui fut qualifiée de « pogrom » et de « crime contre l’humanité ». Ces termes ont été très largement relayés en France, avec les tournures dérivées qui s’y rattachent, jusque dans des journaux de gauche qui ont repris l’antienne du « plus grand massacre de juifs depuis la Shoah ». Dans un article intitulé « Israël, retour à Nuremberg », l’hebdomadaire Le Point ira jusqu’à parler d’une « Shoah par balles », reprenant l’expression habituellement employée pour désigner l’extermination de plus d’un million de Juifs en Europe de l’Est par les escadrons nazis mobiles. L’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies n’a pas hésité à porter l’étoile jaune en réponse aux accusations de génocide qui visaient son pays… Durant les occupations de campus américains par des étudiants pro-palestiniens, Netanyahou les a décrits comme une « foule d’antisémites qui auraient pris le contrôle d’universités d’élite » avant d’ajouter : « tout cela rappelle ce qui est arrivé dans les universités allemandes pendant les années trente ». À propos de la destruction de Gaza, le parallèle avec Dresde bombardée par les Alliés fut martelé, pour achever de nazifier les Palestiniens et faire accepter leur extermination. Plus récemment, lors d’une interview donnée à la chaîne LCI, le Premier ministre israélien affirmait en s’adressant aux Français : « Lorsque l’on va à Rafah, c’est l’équivalent du débarquement en Normandie ».

Avec de tels exemples, on se demande s’il est possible d’aller plus loin que les officiels israéliens en termes de mépris pour la mémoire de la Shoah. En réalité, la manipulation, la falsification et la profanation de cette mémoire par une certaine propagande sioniste avait commencé bien avant le 7 octobre. Il y a presque dix ans, dans un exercice public de négationnisme assumé, le Premier ministre israélien déclarait qu’Adolf Hitler n’était pas l’instigateur de la « solution finale » : c’est un Palestinien, assurait Netanyahou, le mufti de Jérusalem, qui aurait soufflé l’idée au Führer… Cette opinion est loin d’être loufoque ou marginale en Israël[1]. Pour diaboliser les Palestiniens et justifier leur écrasement, certains ne se contentent plus d’instrumentaliser l’histoire. Ils sont prêts à la déformer, la falsifier, voire à la réécrire. Un tel mensonge est l’aboutissement d’une longue série d’opérations d’effacement. Il faut le comprendre comme un complément discursif et idéologique à la négation physique et concrète des Palestiniens, sur laquelle s’est fondé l’État d’Israël et qui culmine aujourd’hui avec la destruction de Gaza.

Dans son Portrait du colonisateur, Albert Memmi décrit avec une admirable justesse ce type de dynamique et le mensonge historique qui l’accompagne, comme un cercle vicieux où s’enferme le colon en tant qu’usurpateur. Le passage qui suit s’applique parfaitement aux rapports que les sionistes entretiennent avec les Palestiniens : « S’accepter comme colonisateur, ce serait essentiellement, avons-nous dit, s’accepter comme privilégié non légitime, c’est-à-dire comme usurpateur. L’usurpateur, certes, revendique sa place et, au besoin, la défendra par tous les moyens. Mais, il l’admet, il revendique une place usurpée. C’est-à-dire qu’au moment même où il triomphe, il admet que triomphe de lui une image qu’il condamne. Sa victoire de fait ne le comblera donc jamais : il lui reste à l’inscrire dans les lois et dans la morale. Il lui faudrait pour cela en convaincre les autres, sinon lui-même. Il a besoin, en somme, pour en jouir complètement, de se laver de sa victoire, et des conditions dans lesquelles elle fut obtenue. D’où son acharnement, étonnant chez un vainqueur, sur d’apparentes futilités : il s’efforce de falsifier l’histoire, il fait réécrire les textes, il éteindrait des mémoires. N’importe quoi, pour arriver à transformer son usurpation en légitimité. »[2]

La suite mérite également d’être citée. Elle illustre la ligne fatale où sont engagés les Israéliens dans l’actuelle phase exterminatrice : « Comment l’usurpation peut-elle essayer de passer pour légitimité ? Deux démarches semblent possibles : démontrer les mérites éminents de l’usurpateur, si éminents qu’ils appellent une telle récompense ; ou insister sur les démérites de l’usurpé, si profonds qu’ils ne peuvent que susciter une telle disgrâce. Et ces deux efforts sont en fait inséparables. Son inquiétude, sa soif de justification exigent de l’usurpateur, à la fois, qu’il se porte lui-même aux nues, et qu’il enfonce l’usurpé plus bas que terre. En outre, cette complémentarité n’épuise pas la relation complexe de ces deux mouvements. Il faut ajouter que plus l’usurpé est écrasé, plus l’usurpateur triomphe dans l’usurpation ; et, par suite, se conforme dans sa culpabilité et sa propre condamnation : donc plus le jeu du mécanisme s’accentue, sans cesse entraîné, aggravé par son propre rythme. À la limite, l’usurpateur tendrait à faire disparaître l’usurpé, dont la seule existence le pose en usurpateur, dont l’oppression de plus en plus lourde le rend lui-même de plus en plus oppresseur. Néron, figure exemplaire de l’usurpateur, est ainsi amené à persécuter rageusement Britannicus, à le poursuivre. Mais plus il lui fera de mal, plus il coïncidera avec ce rôle atroce qu’il s’est choisi. Et plus il s’enfoncera dans l’injustice, plus il haïra Britannicus et cherchera à atteindre davantage sa victime, qui le transforme en bourreau. Non content de lui avoir volé son trône, il essayera de lui ravir le seul bien qui lui reste, l’amour de Junie. Ce n’est ni jalousie pure ni perversité, mais cette fatalité intérieure de l’usurpation, qui l’entraîne irrésistiblement vers cette suprême tentation : la suppression morale et physique de l’usurpé. »

Les cas évoqués plus hauts ne sont que des exemples récents, particulièrement grossiers, de falsifications auxquelles aboutit l’argumentaire israélien lorsqu’il se trouve entraîné par ce « complexe de Néron ». Mais comme toute mémoire, celle du judéocide fait également l’objet d’élusions, d’occultations plus subtiles, de découpages sélectifs qui informent l’époque et sa réception de l’histoire, même s’ils n’obéissent pas (ou pas toujours ou pas seulement) à des intentions conscientes. Ce sont de tels phénomènes qu’il s’agira d’illustrer dans les développements qui suivent, à travers quelques exemples et des axes déterminés. Il importe de souligner que ces occultations, ces élusions, ces découpages n’ont pas seulement eu pour effet de légitimer l’État d’Israël et de justifier l’occupation de la Palestine. Ils contribuent aussi à isoler le judéocide comme événement singulier, ainsi que la séquence historique dans laquelle il s’inscrit. Ils empêchent qu’à notre époque cette séquence puisse être pensée et pas seulement fixée et ressassée sur un mode scolaire et commémoratif. Ils en ont fait le dernier socle moral de l’Occident, le garant paradoxal de sa bonne conscience et de sa légitimité, en érigeant le nazisme en mal transcendant, en occultant certaines logiques et dynamiques qui l’ont rendu possible et qui persistent de nos jours, bien que sous des formes atténuées ou modifiées… La mémoire du génocide s’est ainsi trouvée capturée par une histoire des vainqueurs. Celle-ci étouffe ou neutralise les nombreux échos que cette mémoire pourrait ou devrait susciter dans des contextes présents.

Une histoire de réfugiés et de migrants

« Vu le déclin désormais inéluctable de l’État-nation et la décomposition des catégories juridico-politiques traditionnelles, le réfugié est peut-être la seule figure pensable du peuple de notre temps, la seule catégorie dans laquelle nous est donné d’entrevoir les formes et les limites d’une communauté politique à venir, du moins tant que le processus de dissolution de l’État-nation et de sa souveraineté ne sera pas parvenu à son terme. »

Giorgio Agamben, « Au-delà des droits de l’homme » in Moyens sans Fins

« Mais, avant de nous jeter la première pierre, souvenez-vous qu’être Juif ne confère aucun statut légal en ce monde. Si nous commencions par dire la vérité, à savoir que nous ne sommes que des Juifs, cela reviendrait à nous exposer au destin d’êtres humains qui, parce qu’ils ne sont protégés par aucune loi spécifique ni convention politique, ne sont que des êtres humains. Je m’imagine mal une attitude plus dangereuse puisque nous vivons actuellement dans un monde où les êtres humains en tant que tels ont cessé d’exister depuis longtemps déjà ; puisque la société a découvert que la discrimination était la grande arme sociale au moyen de laquelle on peut tuer des hommes sans effusion de sang, puisque les passeports ou les certificats de naissance et même parfois les déclarations d’impôts ne sont plus des documents officiels, mais des critères de distinctions sociales. »

Hannah Arendt, « Nous autres réfugiés », texte paru pour la première fois dans The Menorah Journal en janvier 1943.[3]

Par exemple, tout a été fait pour brouiller le sens et minorer l’importance des mesures d’expulsion, ainsi que des situations qui en résultaient, qui ont précédé et préparé l’extermination des Juifs d’Europe. Le discours mémoriel en occulte la portée. Il empêche de percevoir les résonances actuelles avec les questions d’exil, les conditions de migrants, d’apatrides et plus généralement d’humanité surnuméraire… Il passe sous silence ou il passe très vite sur les politiques migratoires des années trente qui empêchèrent l’émigration de Juifs d’Allemagne, d’Autriche et de Pologne. Il évitera de rappeler que la question juive était avant tout un problème de réfugiés et de migrants. La conférence d’Évian de 1938 a montré combien la France, l’Angleterre et les États-Unis étaient peu enclins à recevoir les migrants juifs, y compris dans les vastes empires coloniaux – et pas seulement en Palestine mandataire. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, disait déjà la voix abjecte des nations et du capital, qui sollicitaient cette misère quelques années plus tôt à cause du manque de main-d’œuvre… Leurs raisons n’étaient pas très éloignées de celles qui font aujourd’hui déployer des Frontex, déporter des demandeurs d’asile au Rwanda ou dans des camps d’emprisonnement et de torture en Libye et laisser crever chaque année des milliers de personnes en Méditerranée… Outre le contexte économique, un antisémitisme plus ou moins avoué, une xénophobie générale et banale, il y avait un prétexte qui jouait le même rôle qu’aujourd’hui la menace islamiste : le judéobolchevisme.

De même, l’histoire officielle se dispense de rappeler les phénomènes de lâcheté, d’obéissance et d’acceptabilité de masse. Les dénonciations actuelles du complotisme et de l’antisémitisme évoquent rarement le rôle du complotisme d’en haut, du complotisme au pouvoir, qui voyait dans les Juifs la quintessence de ce qu’on nomme aujourd’hui « séparatisme ». On ne se rappelle pas non plus les justifications des nazis et de leurs alliés, ni leurs euphémismes qui rappellent bien des discours familiers, ni leur constante invocation d’un « droit de se défendre »…

La confiscation mémorielle occulte précisément tout ce qu’il importe de retenir de cette période, tout ce qui trouve un écho aujourd’hui. Cela vaut également pour l’Affaire Dreyfus, qui en était comme une répétition générale d’après l’analyse qu’en fait Hannah Arendt[4]. Dans les deux cas, on garde l’idée qu’un malheur est arrivé aux Juifs, qui sont pris comme un tout indiscriminé, ce qu’ils n’ont jamais été, surtout dans ces moments, sauf précisément dans les cerveaux antisémites. On recouvre non seulement les différences signifiantes, mais les processus, les logiques d’obéissance, d’unanimité, de normalisations discursives, par lesquelles la société s’est laissée emporter. On méconnaît le sens du désastre, des silences, des lâchetés, des cécités, des erreurs et des accommodements… On néglige les partis-pris éthiques et politiques que cette histoire pourrait enseigner ou inspirer, hors des captures républicaines et coloniales, hors des platitudes commémoratives, de la fausseté, du conformisme ou de l’abstraction inoffensive.

Le discours mémoriel empêche de lier cette histoire à toute position partisane qui ne soit pas soumise à l’ordre présent. Et ce pour une raison très simple. C’est que cette manière de raconter l’histoire enferme dans une tonalité où c’est la société qui a raison. La société présente, victorieuse, pacifiée, libre ou du moins libérale, certes pleine de défauts, mais encore démocratique, à condition bien sûr de « rester vigilants », de « refuser les extrêmes » et de lutter contre « la montée du fascisme ». Dans cette manière de voir, le présent est ce qui doit être sauvé et préservé. C’est le passé qui était antisémite, possédé par une inexplicable folie… Le danger politique est toujours pensé comme une régression. Les antisémites présents sont perçus comme des barbares et des arriérés. Ils sont dangereux certes, nombreux même, très inquiétants, mais heureusement repérés et vite réprimés. La bonne conscience présente les reconnaît sans peine au sein d’une populace bigarrée de beaufs, d’islamistes, de complotistes, d’anti-vaxx, de sans-papiers, de collégiens, de propalestiniens, d’humoristes – et aussi parfois, plus rarement, parmi les quelques néonazis que le sionisme n’a pas encore réhabilités…

Un autre regard historique permet d’envisager les choses autrement. Ceux qui disent « oui » à l’abjection et au mensonge présents, au nom de la lutte contre l’antisémitisme, auraient dit « oui » au mensonge et à l’abjection passés, qui le revendiquaient. Et ils diront « oui » au mensonge à venir, même s’il réhabilite l’antisémitisme. Car l’essentiel, pour eux, est de dire oui à la société.

Sionisme et solutionnisme

Lorsqu’elles ne sont pas simplement éludées, les questions d’expulsions et la série d’enjeux qu’elles soulèvent se trouvent aplaties, cloisonnées, soustraites à toute pensée par la sacralisation de l’État d’Israël. Car on prétend qu’il les a fort heureusement résolues, du moins en ce qui concerne les Juifs – d’une manière imparfaite, reconnaît-on parfois, peut-être un peu dure, mais sûrement nécessaire, inattaquable et décidément miraculeuse.

Cette conclusion ne sert pas seulement à nier un nettoyage ethnique, à justifier l’effacement de la Palestine qui s’est poursuivi depuis l’expulsion de huit cent mille personnes en 1948 jusqu’à l’éradication en cours à Gaza. Si elle a eu tant de succès dans l’étouffement de la mémoire et le mensonge organisé, c’est parce qu’en tant que conclusion elle effaçait aussi, très opportunément, la question historique et politique des réfugiés juifs d’avant-guerre – dans laquelle insiste, pour l’Europe, la question des exilés et réfugiés en général. Imposant une lecture univoque, rétrospective et téléologique, la fiction de « l’État d’Israël comme solution » écrase cette question sous une série de dilemmes, de mensonges, de craintes et de clichés typiquement colonialistes. Au-delà du sionisme, toutes les confiscations mémorielles de cette séquence historique opèrent de même, quels qu’en soient les logiciels ou les alibis – républicains, nationalistes, impérialistes, droits de l’hommistes, néo-conservateurs…

La position sioniste dans les années trente obéit à un « principe directeur selon lequel le peuplement de la Palestine est plus important que le sauvetage des juifs. Sauver des juifs n’a d’intérêt que si cela sert à peupler la Palestine. De même les manifestations dans la colonie juive de Palestine à l’époque ne réclamaient pas le sauvetage des juifs, mais la libre émigration en Palestine et la création d’un État hébreu »[5]. La grande majorité des Juifs d’Europe avant la guerre ne souhaitait pas émigrer en Palestine. L’indifférence et le mépris que vouaient les dirigeants sionistes à ces Juifs trouvent une illustration brutale dans cette phrase de David ben Gourion, figure majeure du mouvement et premier chef d’État israélien : « Si je savais qu’on pouvait sauver tous les enfants [juifs] d’Allemagne en les envoyant en Angleterre, mais seulement la moitié d’entre eux en les envoyant en Palestine, je choisirais cette dernière option parce qu’il ne s’agit pas seulement de prendre en compte le nombre d’enfants, mais de tenir également compte de l’histoire du peuple juif »[6]. Cette déclaration aurait dû suffire à faire taire à jamais toute prétention du sionisme à tirer quelque légitimité du judéocide. Elle expose au moins l’obscénité, le cynisme et le mensonge d’une telle prétention, qui est aujourd’hui parvenue à s’imposer en France comme indiscutable.

Amnon Raz Krakotzkin rappelle également le cas de 150 000 Juifs d’Allemagne qui auraient pu émigrer en République dominicaine, projet que l’Agence juive fera échouer par l’intermédiaire de Golda Meir[7].

Après la guerre, une grande partie des Juifs rescapés des camps souhaitait se rendre en Angleterre ou aux États-Unis. Ils en ont été empêchés par les politiques migratoires, mais aussi par des accords que les sionistes passèrent avec ces pays, pour limiter leurs possibilités de se rendre ailleurs qu’en Palestine[8]. Ce schéma d’alya forcée ou d’alya comme pis-aller, fortement « aidée » par les manœuvres sionistes, se retrouvera tout au long des décennies qui suivent la création de l’État d’Israël, notamment après la chute de l’Union soviétique. À Bagdad, dans les années cinquante, des agents israéliens iront jusqu’à commettre des attentats dans les quartiers juifs, pour les attribuer aux Arabes et inciter les Juifs irakiens à partir.[9]

Cette manière gestionnaire et typiquement coloniale avec laquelle le sionisme a constitué son « peuple sans terre » se retrouve dans son rapport à la « terre sans peuple » qu’il a accaparée. L’effacement des Palestiniens, leur expulsion et leur exil allaient de pair avec une négation de l’histoire du pays. Amnon Raz Krakotzkin consacre un chapitre de son livre à cet aspect : « La manifestation la plus éclatante des aspects de l’idéologie sioniste (…) est l’absence totale chez les historiens sionistes de prise en compte de l’histoire du pays dans lequel se sont implantées les colonies juives au cours du vingtième siècle. À entendre le récit de l’implantation sioniste, on a le sentiment que le pays était dépourvu de toute population si ce n’est, à la rigueur, la vieille colonie juive. Encore aujourd’hui, on aborde l’histoire de l’implantation sioniste et la genèse du “conflit” comme s’il s’agissait de deux questions distinctes, comme si le conflit n’était pas le résultat de l’implantation sioniste. En d’autres termes, l’histoire du pays est décrite séparément de la réalité du pays comme une pratique continuelle de sa négation. (…) Dans la narration sioniste, les Palestiniens n’apparaissent que dans le cadre d’une confrontation, sans que leur histoire soit considérée comme partie de l’histoire du pays. On entretient ainsi insidieusement l’image d’une communauté judéohébraïque pacifique attaquée avec une méchanceté inexplicable par des Arabes toujours présentés comme des assassins assoiffés de sang. »[10]

Nationaux et étrangers

« Le seul moyen de conjurer le péril juif était le rapatriement de ces individus dans l’est de l’Europe, leur pays d’origine. »

Pierre Laval, télégramme aux ambassades françaises du 30 septembre 1942

En France, la déformation induite par le discours mémoriel ne concerne pas seulement l’expulsion, mais aussi l’histoire des déportations durant la guerre. À propos de la période de collaboration, il y a une tendance, très significative aujourd’hui, à occulter ou minorer les différences de traitement entre les Juifs étrangers et les Juifs français. L’appellation « Juifs de France », qui s’est généralisée, entretient cette confusion en désignant l’ensemble des Juifs déportés qui vivaient dans le pays.

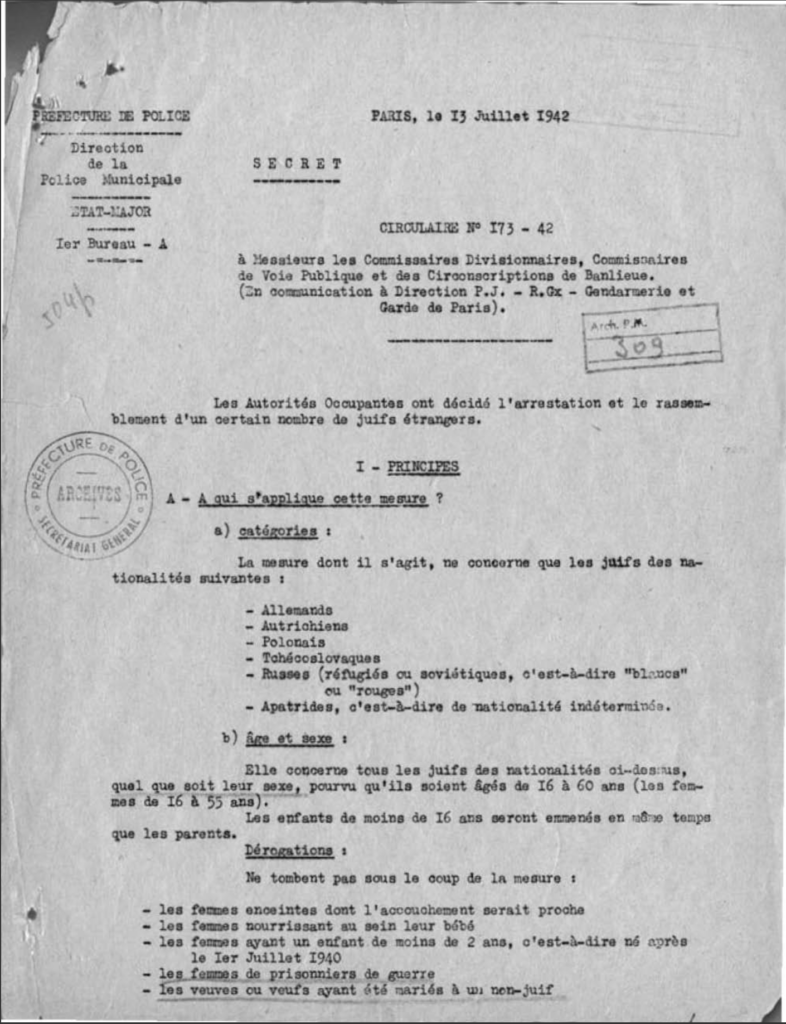

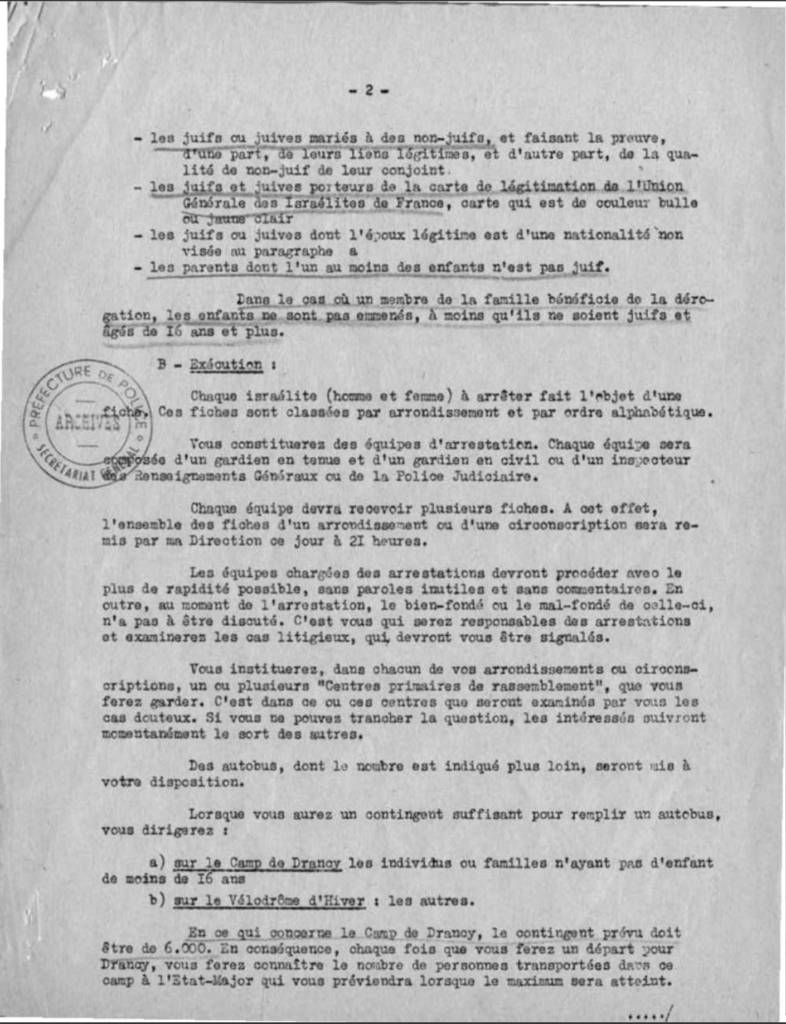

Il y a par exemple une ignorance et un flou soigneusement entretenus sur le fait que les ordres officiels de la rafle du Vel’ d’Hiv’ concernaient seulement des Juifs étrangers[11]. La circulaire de la préfecture de police datée du 13 juillet 1942 indique : « Les Autorités occupantes ont décidé l’arrestation et le rassemblement d’un certain nombre de Juifs étrangers ». La suite précise même à la rubrique « catégories » : « la mesure dont il s’agit, ne concerne que les Juifs de nationalités suivantes : Allemands, Autrichiens, Polonais, Tchécoslovaques, Russes (réfugiés ou soviétiques, c’est-à-dire blancs ou rouges), apatrides (de nationalité indéterminée) ».

Cela n’a pas empêché la police française, fidèle à elle-même et à ce qu’elle restera, de faire du zèle, de ne pas s’attarder sur les vérifications – comme l’ordonnaient d’ailleurs les instructions. On évoque souvent les enfants nés en France de parents étrangers qui furent déportés ce jour-là, pour s’empresser d’affirmer qu’il y avait des Français parmi les victimes de la rafle. Tout ça pour taire le plus important : d’une part que l’ordre officiel ne visait pas les Français, d’autre part que ces enfants n’étaient pas français du point de vue de ceux qui les envoyaient à la mort, qu’ils étaient des « Français de papiers », comme disent aujourd’hui les alliés politiques de Serge Klarsfeld et autres pontes de la mémoire officielle de la Shoah[12].

Jamais on n’entend dire que ces milliers de personnes furent envoyés à la mort non seulement en tant que juifs, mais en tant qu’étrangers. Il n’y a eu qu’un Eric Zemmour pour rappeler cette distinction, en l’exagérant, en la mêlant à ses mensonges et à son effort pour réhabiliter Pétain. Évidemment que ce dernier n’a pas sauvé les nationaux et « seulement » livré les Juifs étrangers. Il est révélateur qu’on ait tant attaqué Zemmour sur la première affirmation et très peu sur le « seulement ».

De manière générale, la situation des Juifs sous Vichy, comme celle d’autres groupes persécutés, a eu des aspects différenciés selon les lieux, les années, les responsables impliqués, les pressions de l’occupant, le zèle variable des polices ou des administrations, et à l’inverse aussi, selon les résistances, les possibilités de fuite, de planque, de faux papiers, l’existence de liens d’amitié, d’entraide et de camaraderie – bref, selon les formes prises alors par la banalité du mal et par la banalité du bien.

S’il est faux de dire que les Juifs français ont été épargnés, il l’est encore plus d’affirmer que le régime de Pétain ne faisait pas une grande différence avec les Juifs étrangers. Dans leurs demandes répétées pour déporter massivement les Juifs français, les Allemands ne cesseront de rencontrer des réticences et des refus, y compris chez une ordure comme Laval qui avait livré des enfants juifs étrangers même quand les nazis ne l’exigeaient pas[13]. Pour contourner l’obstacle, ces derniers demanderont de manière insistante la dénaturalisation des Juifs nationaux.

Une partie de la confusion sur ce sujet vient justement du fait que durant l’occupation, un grand nombre de Français récemment naturalisés, juifs ou pas, avaient été déchus de leur nationalité, notamment ceux qui l’avaient obtenue après la loi de 1927. Ainsi, la majorité des Juifs déportés qui sont aujourd’hui comptés comme « français » ne l’étaient pas du point de vue du gouvernement de Vichy (soit déchus de leur nationalité, soit enfants nés de parents étrangers).

Avec ces distinctions, il ne s’agit pas tant d’introduire dans cette histoire une sorte de point de vue intersectionnel que de montrer les élusions et divisions catégorielles opportunes de la mémoire officielle. L’affaire Zemmour sur ce point est très symptomatique. La façon dont elle a été traitée par ses détracteurs, qui s’indignaient qu’il réhabilite le maréchal, était une diversion exemplaire. Il aurait plutôt fallu dégager la logique sous-jacente à cette réhabilitation. Or, un tel dévoilement accablerait précisément cette confiscation de la défense des Juifs par une idéologie nationaliste et raciste, y compris à gauche. Il montrerait des continuités gênantes et des traits communs entre les politiques de Vichy considérées comme criminelles et l’horizon des politiques migratoires présentes, seulement déplorées comme regrettables, voire comme une triste nécessité.

Malgré ses falsifications, le Juif algérien qui se rêve héritier de Maurras a plus de cohérence que la plupart de ceux qui l’ont critiqué. Il assume cette partie de l’histoire de France et sa persistance, parfaitement conscient des échos qu’elle peut avoir, des décisions qu’elle doit inspirer du point de vue de son camp politique. Quant à l’hypocrisie que nous repérons dans le discours mémoriel, Zemmour considère aussi, pour des raisons opposées, qu’elle n’a que trop duré, qu’il est urgent de dédiaboliser certains discours et certaines manières de faire déjà répandues dans les pratiques policières, afin d’avoir les mains libres pour accélérer une politique qui n’est mise en œuvre que lentement et trop timidement à son goût.

La déportation des Juifs en France fut d’abord une affaire policière. Concernant la rafle du Vel’ d’Hiv’, il faut rappeler la première instruction du document qui en précisait le déroulement, signé par le SS Theodor Danneker, « expert de la question juive » et responsable de la Gestapo à Paris : « L’exécution pratique doit, sous direction exclusive du IV J, être confié à la police française ».

On mesurera le degré de refoulement de cette histoire en se rappelant que Gerald Darmanin pouvait déclarer, il y a quelques mois, devant un conseil départemental des communautés juives et sans trop provoquer de réactions, que « la haine du juif et la haine du flic se rejoignent ». La rafle du 16 juillet 1942 avait aussi servi de prétexte à Emmanuel Macron, lors de sa commémoration en 2017, pour affirmer, devant le Crif et un Netanyahou aux anges, l’équivalence entre l’antisionisme et l’antisémitisme.

Ça ferait un tout autre effet, dans la France d’aujourd’hui, de dire plutôt que ce sont des migrants et des apatrides qui ont été arrêtés et déportés lors de la rafle du Vel’ d’Hiv’, à la suite d’une vaste opération de police.

Résistants, juifs et immigrés

Il faut toutefois observer que la mémoire officielle française fait varier ses découpages et sa sélectivité, lorsqu’elle passe de ceux qu’elle perçoit seulement comme victimes du nazisme à ceux qui l’ont ouvertement combattu. Le rôle essentiel des étrangers au sein de la résistance fut occulté, mais aussi la judéité d’un grand nombre d’entre eux, incontournable lorsqu’on s’intéresse à l’histoire des FTP-MOI (Francs-tireurs partisans Main-d’œuvre immigrée) et en particulier aux fusillés du Mont-Valérien, le groupe « Manouchian Boczov Rajman », dont certains apparaissent sur la fameuse « Affiche rouge ».

Les formes et les raisons de ces occultations ne sont pas les mêmes aujourd’hui qu’après-guerre. Avec la récente mise en Panthéon de Missak et Mélinée Manouchian, cette histoire est un peu réapparue pour l’occasion, le plus souvent sous une forme atrocement défigurée, trahie et enrôlée au service des tendances idéologiques et politiques que ce texte combat[14]. Dans le communiqué de l’Élysée annonçant cette entrée au Panthéon, on pouvait lire : « Et notre mémoire doit être une au moment de considérer notre passé. » Pour nous cette phrase a au moins le mérite d’énoncer de manière condensée la conception de la mémoire qu’il s’agit de défaire.

De la fin des années quarante aux années soixante, le sort des Juifs durant la guerre était passé sous silence, au mieux inclus sans beaucoup de distinction dans la grande catastrophe qui avait frappé les Français – bien malgré eux, prenait-on soin d’ajouter, malgré la résistance ou la désapprobation de la majorité… Les choses ont changé depuis, la participation française au génocide a pris une place centrale, de même que l’histoire spécifique de la persécution des Juifs. La façon dont celle-ci est aujourd’hui rapportée tend à les englober dans un tout uniforme, gommant parfois les autres dimensions, notamment la condition immigrée, la résistance, le communisme… Il est probable que cette manière actuelle d’aborder la question se soit en partie définie en réaction à l’occultation initiale, celle d’après la Libération.

Le Parti communiste français, entre autres, s’était alors appliqué à écarter méthodiquement tout ce qui pouvait rappeler la présence immigrée au sein de la résistance, au profit du grand récit national. Durant les années cinquante et soixante, les FTP MOI furent peu à peu cancel, comme on dit aujourd’hui, à travers ce que l’historien Fred Kupferman décrit comme un « gommage inconscient ou délibéré d’une histoire où l’on trouvait un peu trop de noms étrangers pour représenter la Résistance française ». Après-guerre, la « main-d’œuvre immigrée » devenait aussi dangereusement proche des luttes anticoloniales, notamment celle d’Algérie, alors que le PCF soutenait activement la colonisation, au point de prendre part à ses répressions sanglantes – lors des massacres qui ont suivi les soulèvements de Sétif, Guelma et Kherrata, le ministre de l’air était membre du Parti communiste[15]. À tout cela s’ajoutait l’antisémitisme stalinien, qui sévissait dans les pays soviétiques et sur lequel s’alignait évidemment le PCF[16].

Lorsque les frères Claude et Raymond Levy, résistants membres des FTP-MOI, s’adressèrent à Aragon pour publier un recueil de nouvelles dont l’une relatait l’histoire des vingt-trois fusillés[17], celui-ci accepta à condition que tous les noms soient francisés : « On ne peut pas laisser croire que la Résistance française a été faite comme ça, par autant d’étrangers. Il faut franciser un peu. » Plus tard, l’ancien surréaliste écrira un poème, qui sera chanté par Léo Ferré, en hommage aux « vingt et trois étrangers et nos frères pourtant ». Pourtant… Encore après la guerre, le problème qu’ils posaient au grand poète stalinien, comme à d’autres Français qui se disaient communistes, n’était pas seulement « qu’à prononcer vos noms sont difficiles ».

Le caractère juif de la résistance n’a pas été moins occulté que son caractère immigré. On peut même dire par endroits qu’il l’a été encore plus, comme le montre entre autres le nom du groupe « Manouchian Boczov Rajman », qui est peu à peu devenu « Manouchian » par l’effacement des noms de deux membres très actifs dans les attentats contre les nazis[18]. Après les arrestations et le démantèlement du groupe à la fin de l’année 1943, la moitié des vingt-trois condamnés sont juifs. Parmi les dix présents sur l’Affiche rouge, sept étaient ainsi désignés par la propagande nazie. La brochure qui l’accompagnait faisait des périls juifs et étrangers deux aspects essentiels et complémentaires de ce terrorisme qui menaçait la France, témoignant de l’intrication, du lien organique entre ces deux dimensions du point de vue des nazis et du régime de Vichy. Les slogans diffusés en même temps que l’Affiche rouge précisent bien cette hiérarchie du mal et la répartition des rôles :

« Voici la preuve

Si des Français pillent, volent sabotent et tuent

Ce sont toujours les étrangers qui les commandent

Ce sont toujours les chômeurs et les criminels qui les exécutent

Ce sont toujours les juifs qui les inspirent

C’est l’armée du crime contre la France »

Affirmer que les résistants étaient considérés comme des terroristes fait aujourd’hui partie des ennuyeux clichés émaillant les discussions de comptoir sur le sujet. Plutôt que de le dire machinalement, il faut tenter d’en avoir une compréhension sensible. Ce ne sont pas seulement les actes ou les idées des terroristes ou résistants qu’il faut comparer, ce sont surtout les perceptions que construit la propagande qui les emploie non seulement pour les diffamer, mais pour justifier la répression et l’éradication de ceux à qui elle va les associer. Il importe de se remémorer les actes des résistants engagés dans la lutte armée, les attentats qu’ils ont commis, la nature de leurs cibles, de leurs idéologies ou du régime qu’ils combattaient. Mais il est aussi nécessaire de comprendre la façon dont celui-ci les présentait, les discours qu’il tenait sur eux et les images qu’il instillait. De ce point de vue, l’Affiche rouge est très instructive, et sa récupération nationaliste et républicaine par le discours mémoriel, un bel exemple de neutralisation par capture monumentale. Il suffit d’observer les gueules des héros, l’esthétique et les mots que leur appliquaient ceux qui les ont traqués et condamnés, pour n’avoir aucun doute sur la façon dont ils auraient été traités et dépeints par la gouvernance présente qui les encense et les panthéonise, s’ils avaient été ses contemporains. Il n’y a qu’à voir ceux dont elle livre désormais, dans les journaux, sur les écrans et les murs numériques, les portraits aussi « noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants ».

Dans la brochure intitulée La libération par l’armée du crime. Du sang, qui accompagnait l’Affiche rouge, on pouvait lire :

« Tous sont étrangers. Aucun n’est d’origine française. Leur tête est hirsute. Le sadisme juif s’y étale dans l’œil torve, les oreilles en choux-fleurs, les lèvres épaisses et pendantes, la chevelure crépue et filasse, l’attitude malsaine. Crasse physique et tare mentale. »[19]

À propos de l’admirable Marcel Rajman, moins connu et célébré que Manouchian alors qu’il n’a pas joué un moindre rôle – il aurait même dirigé la première action du résistant arménien – la description de la brochure ne connaît plus de bornes : « Regardez les têtes des bandits. Ils y grimacent de tous les vices de sa race. Voyez le Juif polonais Rayman, l’arme du crime au poing. Regardez la mâchoire large du criminel, son regard pervers où passe en lueur le sadisme de sa race. Ne voit-on pas dans les yeux Ruben couchant avec la concubine de son père, Jacob, n’y voit-on pas Amon, fils de David, violant sa sœur Thamar… »[20]

Synthèse remarquable d’antisémitisme racial et d’images tirées de la Bible. On a aussi affaire à cet argument de type voltairien, encore très courant dans les discours islamophobes d’aujourd’hui, lorsqu’ils se targuent de justifier leur racisme en citant le Coran : « regardez si vous ne me croyez pas, leur abomination est même décrite en toutes lettres dans leur livre sacré ! »

Le besoin d’ajouter des accusations de perversions ou de crimes sexuels aux charges des « terroristes » n’a pas changé, même s’il s’est aujourd’hui départi du folklore biologisant au profit de considérations bien plus recevables, civilisationnelles, « ethno-culturelles », voire même se réclamant d’un pseudo-féminisme.

Peut-être qu’à notre époque des profils comme celui de Rajman ne collent pas avec l’image que l’on veut donner des Juifs et des résistants. Trop proches de la figure du terroriste étranger dont on veut sauver la fonction d’épouvantail. Ça reste quand même un immigré, membre d’un groupe armé, qui menait une guérilla urbaine en plein Paris… Avec ses camarades Celestino Alfonso et Leo Kneler, Marcel Rajman est notamment celui qui a achevé Julius Ritter, le général SS responsable du STO en France, alors qu’il sortait de chez lui pour monter dans sa Mercedes décorée de croix gammées. Le groupe sera démantelé moins de deux mois plus tard, soixante-huit membres des FTP MOI seront arrêtés, dont Rajman. Avant d’être fusillé, le résistant âgé d’à peine vingt et un ans aurait déclaré : « Je mourrai au moins pour quelque chose. Je ne regrette rien. Si chaque Juif en avait descendu autant que moi, il n’y aurait plus d’armée nazie ».

Certes, le rouleau compresseur d’hommages et de pacification de l’histoire de la résistance semble capable de tout récupérer, comme le montre l’entrée au Panthéon de Missak et Mélinée Manouchian. Mais avec Rajman, il y a peut-être autre chose, qui rend plus difficile la capture mémorielle. Son exemple heurte l’idée qui s’est imposée aujourd’hui que les Juifs sont soit victimes soit sionistes. Marcel Rajman n’était ni l’un ni l’autre. Mais alors pas du tout. Il faisait partie de ces nombreux étrangers, souvent très jeunes, qui se sont battus, en communistes et révolutionnaires, contre le persécuteur et l’occupant[21]. Comme beaucoup d’autres FTP MOI, un jeune Juif étranger, combattant aguerri, tueur de nazis, extraordinairement doué et courageux, mais difficile à individualiser, mais sans lien avec le sionisme (ou même peut-être antisioniste par communisme), mais surtout vivant, luttant et mourant avec ses camarades immigrés de diverses nations et confessions, voilà qui fait tache dans l’imaginaire contemporain. Un tel profil vient chercher le récit national français à bien des endroits qui déplaisent. Il contrarie en particulier cette fiction vitale pour les pro-israéliens, qui affirme que les Juifs étaient seulement des victimes et qu’ils ne peuvent que le rester sans la protection de la machine de guerre qui s’est proclamée leur État. Mais il dérange aussi l’idéologie nationale qui cherche à faire d’eux l’étendard ou l’alibi de ses politiques racistes, en les coupant de l’histoire et du présent de l’immigration et plus généralement de la condition d’exilé. Pour l’actuel philosémitisme français et la mémoire qu’il cherche à imposer, les Marcel Rajman, les Robert Witschitz, les Szlama Grzywacz, les József Boczor, les Thomas Elek, les Wolf Wajsbrot, les Mojsze Fingercweig et les Olga Bancic sont peu intéressants – et même pour tout dire assez embarassants. Ce n’est pas un hasard si, malgré leur célébrité, les noms de ces héros sont à ce point méconnus.

Un moyen parmi d’autres

L’histoire du nazisme, les formes d’expulsion, de séparation puis d’extermination qu’il a mises en place, ainsi que les diverses collaborations et les enjeux qui s’y rattachent, sont plus que jamais nécessaires à comprendre dans leurs déroulements et leurs fonctionnements. Elles doivent être pensées et remémorées, d’abord en lien avec la destruction en cours à Gaza, mais aussi pour ce qui se joue, à différents niveaux et en divers lieux, dans le monde d’enclaves, d’inflation sécuritaire et de déshumanisation où la Palestine fait office de laboratoire et l’État d’Israël de modèle assumé.

Tous les rapports à l’exil, à l’expulsion et à l’immigration évoqués plus haut rappellent leur importance dans une histoire du génocide, pour autant qu’on se garde d’en négliger le caractère processuel. Lorsque le génocide est envisagé après coup, selon une téléologie, comme c’est souvent le cas de nos jours, l’extermination finale tend à occulter les étapes et les contextes qui l’ont rendue possible : lois raciales, expulsions, déportations, séparation, concentration, suspension du droit…

Il importe aujourd’hui de se rappeler que les phases du nettoyage ethnique de la Palestine incluent ces différentes dimensions, qui s’étalent sur plus de soixante-quinze années. Avant le 7 octobre, dans sa composition humaine comme dans son paysage, Gaza témoignait déjà de ces strates d’expulsion, de concentration, de destructions et de massacres de masse, qu’assurait un grand dispositif d’enfermement, de séparation et d’asphyxie méthodique. La grande majorité des Gazaouis descend de réfugiés, de Palestiniens d’autres régions expulsés lors de la Nakba de 1948. Comme l’écrivait Gilles Deleuze dans les années quatre-vingt, peu après la tuerie de Sabra et Chatila qui marquait une nouvelle étape dans l’éradication : « C’est un génocide, mais où l’extermination physique reste subordonnée à l’évacuation géographique : n’étant que des Arabes en général, les Palestiniens survivants doivent aller se fondre avec les autres Arabes. L’extermination physique, qu’elle soit ou non confiée à des mercenaires, est parfaitement présente. Mais ce n’est pas un génocide, dit-on, puisqu’elle n’est pas le “but final” : en effet, c’est un moyen parmi d’autres. »[22]

Depuis quelques mois, l’extermination est devenue plus qu’un « moyen parmi d’autres » pour les Israéliens. Il y a bien des différences avec le génocide commis par les nazis, mais ce n’est pas de ce côté qu’il faut les chercher. L’extermination des Juifs, des Tsiganes et d’autres populations était autrement secrète, occultée ou déguisée. Elle n’était pas aussi ouvertement assumée et presque pas documentée lors de son déroulement[23]. Dans le cas de la destruction de Gaza, impossible de faire semblant de ne pas savoir. Rien n’y manque, ni l’intention génocidaire déclarée et répétée, ni les massacres continus, ni l’enfermement, ni la famine et la carence organisée, ni les hôpitaux méthodiquement rasés, ni la privation des moyens élémentaires de soigner, ni l’expulsion et les déplacements forcés, ni le compte programmé des morts par IA, ni l’abattage régulier, routinier, de familles par des soldats qui viennent de les jeter sur la route, ni les quadricoptères qui miment des cris d’enfants en détresse pour attirer leurs cibles, ni la concentration de presque toute la population entre Rafah et Deir El Balah en vue du nettoyage ultime, qui semble imminent à l’heure où j’écris ces lignes…

Toute cette séquence était annoncée dès le début, avec fracas et en termes on ne peut plus explicites. Ce qui est singulier avec la destruction de Gaza, c’est sa visibilité sidérante, son caractère transparent. Durant des mois, elle a été quotidiennement documentée, filmée, commentée, retransmise en direct. Trop certainement. La diffusion du massacre, le partage ininterrompu des vidéos, les guerres d’informations, contre-informations, désinformations, semblent seulement servir à prouver que la visibilité du génocide est proportionnelle à l’impuissance de la révolte qu’il suscite.

Il faut aussi se rappeler à quel moment l’extermination a cessé d’être un simple « moyen parmi d’autres » dans le cas des Juifs d’Europe. À la fin des années trente, Adolf Eichmann, qui sera le responsable logistique de la solution finale et le grand organisateur des déportations, ne s’occupait que de « transferts » et d’expulsions.[24] En 1940, il était encore embourbé dans un plan de transfert de cinq millions de Juifs à Madagascar – projet très invraisemblable, non seulement par son ampleur, mais du fait du contexte de guerre et du contrôle des mers par les Britanniques… Les massacres de masse avaient déjà commencé à l’Est sans avoir besoin du « cadre » de la solution finale, comme ceux du ravin de Babi Yar où furent exterminés les Juifs de Kiev[25], puis des Tsiganes, des communistes, des prisonniers de guerre et des otages civils dans les mois suivants. Au début de l’année 1941, Hitler songeait encore à envoyer massivement les Juifs en Sibérie. Ceux qui rappellent ce fait s’empressent d’ajouter, à juste titre, que cette « solution » était en soi génocidaire, compte tenu des conditions qui auraient fait périr une grande partie des déportés.

Voilà qui donne à penser quant à ce qui se passe à Gaza depuis des mois, quant à ces euphémismes et ces justifications, toutes les fois où l’on a entendu dire que les Israéliens procédaient « seulement » à l’expulsion d’un million et demi de personnes. Il fut même répété que l’armée « la plus morale du monde » prenait parfois la peine de prévenir des habitants que leur immeuble allait être bombardé sous peu – le genre d’appel qu’il vaut mieux ne pas manquer… Du point de vue du génocidaire et de ses soutiens, il a toujours laissé à ceux qu’il massacrait d’autres issues que la mort. Ce sont eux qui l’ont, en quelque sorte, acculé. Il est bon de se souvenir que les Israéliens ont eu d’illustres prédécesseurs dans ce genre de discours et dans ce genre de bonté.

Dernière illustration frappante de ce que signifie l’expulsion comme « moyen parmi d’autres » précédant et préparant d’autres « moyens parmi d’autres ». En octobre 1939, les Allemands entrèrent dans la ville polonaise d’Oświęcim, qui était peuplée majoritairement de Juifs. Après en avoir expulsé la plus grande partie, pour les transférer dans des ghettos environnants, les nazis ordonnèrent au président de la communauté juive locale de créer un bureau d’émigration vers la Palestine, pour y envoyer les Juifs de Silésie. Celui-ci ferma en 1940, suite aux difficultés administratives. La même année, Himmler transforma une ancienne caserne en camp de concentration. Les Juifs expulsés d’Oświęcim seront finalement ramenés pour y être, à terme, exterminés.

La ville et le camp resteront célèbres, leur nom allemand est une métonymie de la Shoah. Mais la plupart des gens ignorent que la première mesure que prirent les nazis en arrivant à Auschwitz fut d’expulser les Juifs qui y vivaient, la seconde de tenter d’envoyer en Palestine tous ceux de la région. L’expulsion est si importante comme préalable à l’extermination, comme répétition en quelque sorte, qu’elle se retrouve même au départ du lieu qui en est devenu le symbole en Europe.

Ali Rebas

Deux premières pages de la Circulaire de la Préfecture de Police relative à la rafle du 16 juillet 1942.

[1]Comme l’a montré entre autres l’historienne Idith Zertal, « l’amplification de l’image du mufti et de son rôle dans l’extermination des Juifs d’Europe » s’est diffusée dans « l’historiographie de référence sur l’Holocauste ». Elle rapporte à propos de l’encyclopédie de l’Holocauste du musée de Yad Vashem « le fait étonnant que le mufti a été dépeint par les auteurs de l’Encyclopédie comme l’un des grands concepteurs et auteurs de la Solution finale : l’article qui lui est consacré est deux fois plus long que ceux de Goebbels et Goering, plus long que la somme des articles consacrés à Heydrich et Himmler et plus long que celui d’Eichmann ».

[2]Albert Memmi, Portrait du colonisateur (c’est nous qui soulignons).

[3]Il figure aussi dans le recueil La tradition cachée (le Juif comme paria).

[4]La philosophe considère qu’il s’agit d’un moment décisif pour comprendre l’antisémitisme moderne comme phénomène politique. Elle y consacre tout une partie de son livre Sur l’antisémitisme : « Ce qui nous intéresse ici avant tout, ce sont les conséquences politiques de l’affaire Dreyfus, et non pas ses aspects judiciaires. On y trouve, nettement dessinés, un certain nombre de traits caractéristiques du vingtième siècle. Indistincts et à peine perceptibles dans les premières décennies du siècle, ils sont apparus maintenant en pleine lumière et on peut y reconnaître quelques traits essentiels des temps modernes. Après trente ans d’une discrimination antijuive modérée et purement sociale, il était devenu difficile de se rappeler que le cri de « Mort aux Juifs ! » avait déjà résonné d’un bout à l’autre d’un État moderne, au moment où sa politique s’était concentré sur le problème de l’antisémitisme. Pendant trente ans les vieilles légendes d’une conspiration mondiale n’avaient été qu’une ressource de la presse à scandales et des romans à deux sous, et le monde eut de la peine à se souvenir qu’en des temps proches encore, où les Protocoles des sages de Sion étaient inconnus, toute une nation avait passé son temps à se demander qui, de la « Rome secrète » ou d’un « Juda secret », dirigeait la politique mondiale. (…) Il a fallu que les déclassés, produits de l’économie du dix-neuvième siècle, deviennent de fortes minorités au sein des nations avant qu’un coup d’État, qui n’avait jamais dépassé le stade du complot grotesque en France, s’accomplisse en Allemagne presque sans effort. Partout en Europe, il y eut des répétitions générales du nazisme. C’est pourquoi l’affaire Dreyfus est autre chose qu’une affaire « criminelle » étrange et mal éclaircie, une affaire d’officiers d’état-major déguisés avec de fausses barbes et des lunettes noires, colportant de faux documents ridicules la nuit, dans les rues de Paris. » Hannah Arendt, Sur l’antisémitisme, pp. 170-171, Éditions Points

[5]Amnon Raz Krakotzkin, Exil et souveraineté. Cet ouvrage fait partie de ceux qui opèrent une critique du « solutionnisme » sioniste à partir de l’histoire contemporaine des Juifs. Il montre qu’avant de coloniser la Palestine, le sionisme a d’abord colonisé la conscience juive, l’arraisonnant à un imaginaire orientaliste et à une conception européenne et chrétienne de l’histoire. Sur ces enjeux, voire aussi l’excellent recueil Antisionisme, une histoire juive, paru récemment, ainsi que le livre de Dominique Vidal Antisionisme = antisémitisme ? qui donne plusieurs précisions et développements.

[6] David Ben Gourion (discours devant le comité central du parti Mapaï, décembre 1938).

[7]Future cheffe du gouvernement israélien, surnommée la « dame de fer » avant Tatcher, celle-ci aura plusieurs sorties mémorables lorsqu’elle sera au pouvoir : « Le peuple palestinien n’existe pas… Ce n’est pas comme si nous étions venus les chasser et prendre leur pays. Ils n’existaient pas » ou encore « Ce n’est pas la libération de la peur, mais l’équilibre de la peur qui a rendu possible la survie de notre civilisation. »

[8]Voir entre autres Antisionisme = antisémitisme ? Dominique Vidal.

[9]Si l’intervention du Mossad reste contestée, l’un des trois agents israéliens arrêtés à l’époque et condamnés par la justice irakienne confirmera, bien après sa libération, l’implication sioniste dans certains de ces attentats : https://web.archive.org/web/20080504154232/http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=703367

L’historien israélo-britannique Avi Shlaim a récemment affirmé détenir de nouvelles « preuves irréfutables » de cette implication : https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/irak-juifs-attaques-annes-1950-encourager-migration-israel-role-sionistes-preuves-shlaim

Par ailleurs, la responsabilité d’agents israéliens dans ces attentats fait l’objet d’un large consensus au sein des Juifs israéliens d’origine irakienne qui ont été poussés à fuir, selon plusieurs sources données ici : https://en.wikipedia.org/wiki/1950%E2%80%931951_Baghdad_bombings

[10]Amnon Raz Krakotzkin, Exil et souveraineté, p. 112 (Éditions La Fabrique).

[11] Un lien vers le document original de la circulaire numéro 173-42 de la préfecture de police relative à la rafle, datant du 13 juillet 1942, se trouve sur internet, par exemple la page wikipédia « Rafle du Vélodrome d’Hiver » (en note de bas de page 31 à l’heure où nous écrivons).

[12] Le célèbre chasseur de nazis, historien spécialiste de la Shoah et fondateur de l’association « Fils et filles de déportés juifs de France » déclarait au Figaro le 9 novembre 2023 : « Il faut se réjouir que le Rassemblement national participe à la marche contre l’antisémitisme » et « Un parti d’extrême droite est un parti dont l’ADN est l’antisémitisme, et ce n’est pas le cas du Rassemblement national. Le RN est devenu un parti fréquentable ».

Il y a bien d’autres exemples similaires, comme celui de George Bensoussan, rédacteur en chef de la Revue d’histoire de la Shoah et responsable éditorial au Mémorial de la Shoah, à qui l’on doit entre autres le concept de « territoires perdus de la République ». Selon lui, l’antisémitisme des « jeunes d’origine maghrébine » ne doit pas être compris par des facteurs socio-économiques mais à travers des raisons « ethno-culturelles ». En 2015, il va jusqu’à déclarer que dans les familles arabes « l’antisémitisme, on le tète avec le lait de la mère ».

[13] Fin juillet 1942, dans un compte-rendu du conseil des ministres tenu à Vichy, on lit : « Dans une intention d’humanité, le chef du gouvernement a obtenu, contrairement aux premières propositions allemandes, que les enfants – y compris ceux de moins de 16 ans – soient autorisés à accompagner leurs parents ».

[14]Voir aussi entre autres : https://lundi.am/Missak-Manouchian-l-incendie-de-la-colere-et-de-la-mure-vengeance

[15]Il s’agit de Charles Tillon. Concernant les bombardements aériens qui ont détruit plusieurs villes, il dira qu’il n’était pas au courant, qu’il a voulu démissioner quand il l’a appris, mais que le Parti l’en a empêché. Par ailleurs, le 12 mai 1945, L’Humanité évoquait à propos du soulèvement de Sétif « le rôle de quelques éléments provocateurs au sein de la population algérienne », expliquant que « la population affamée a été poussée à des violences par des provocateurs bien connus de l’administration. ». Dans les jours qui suivent, le journal reprendra les éléments de langage du gouverneur général de l’Algérie qui dénonçait des « éléments d’inspiration et de méthodes hitlériennes » à propos des insurgés algériens. L’Humanité se distinguera seulement en prenant la défense des musulmans des campagnes, affirmant qu’ils ne doivent pas être assimilés aux « tueurs à gages », aux « agents provocateurs » et aux « hitlériens ». Voir l’article de Jean-Pierre Vernant, Le PCF et la question algérienne : https://www.cairn.info/revue-vacarme-2000-3-page-28.htm

[16] La paranoïa stalinienne s’est déchaînée spécifiquement contre les Juifs à partir de la fin des années quarante. Outre les soupçons de trotskysme, de cosmopolitisme ou d’esprit « petit-bourgeois », qui pouvaient viser d’autres catégories, elle prétendait aussi lutter contre un « sionisme » très vite devenu assez abstrait, qui a fini par englober tout ce qui touchait à une judéité affirmée ou supposée, même chez des personnalités profondément bolchéviques et antisionistes. Dans son ouvrage Le siècle juif, Yuri Slezkine repère comme prétexte ou délencheur de cette campagne une visite en Union soviétique de Golda Meir, alors ministre israélienne des affaires étrangères. Celle-ci aurait eu trop de popularité aux yeux des autorités staliniennes… Voilà un cas où le vocable « sioniste » a pu être utilisé contre des Juifs lors d’une vague de persécutions qui n’assumait pas de les persécuter comme Juifs. Il faut insister sur le fait que la plupart de ceux contre lesquels s’acharnaient ces campagnes étaient soit non-sionistes soit profondément antisionistes, fervents bolchéviques et antifascistes. Ceux qui avaient des liens avec la langue et la culture yiddish étaient particulièrement ciblés. Garder la mémoire de cet antisémitisme stalinien et de son usage fallacieux du terme « sioniste » demande donc a minima de ne pas nier l’antisionisme des Juifs qu’il a persécutés, comme le font ceux qui se servent aujourd’hui de cette histoire pour assimiler tout antisionisme à un antisémitisme inavoué.

[17]Connus comme le groupe « Manouchian Boczov Rajman ». En réalité, il y eut 22 hommes fusillés et Olga Bancic, condamnée à mort avec eux, qui a été décapitée à Stuttgart.

[18]Il s’agissait aussi pour le Parti communiste de rattacher cette résistance, à travers Manouchian, à l’Arménie soviétique.

[19]Cité dans Anatomie de l’Affiche rouge, Anette Wievorka.

[20]Ibid.

[21]Sur d’autres figures admirables et anonymes, il faut voir le documentaire de Mosco Boucault « Des « terroristes » à la retraites » autour d’anciens résistants juifs des FTP-MOI qui ont survécu.

[22]Gilles Deleuze, « Grandeur de Yasser Arafat » in Deux régimes de fous.

[23]L’organisation concrète de la « solution finale » a été entièrement tenue secrète. Dans leurs déclarations, en revanche, les nazis oscillaient entre une volonté affichée d’extermination et une propagande mensongère, des noms de codes ou euphémismes (comme « réinstallation à l’est ») destinés à masquer leurs agissements. Voir notamment Hannah Arendt, Le système totalitaire.

[24] Il a même étudié la possibilité d’un transfert des Juifs allemands vers la Palestine et rencontré des représentants d’organisations sionistes. Il s’est rendu en Palestine en 1937, mais fut rapidement expulsé par les Britanniques.

[25]Les nazis avaient fait croire à une déportation en camp de travail en ordonnant aux gens, dans la convocation, de prendre leurs papiers d’identité, leurs objets de valeurs et leurs vêtements chauds.