Hiver 2026

La destination d’une sentence

Édito

Toute « génération » qui ne souhaite ne pas échouer de la même manière que la précédente tient dans sa main une exigence d’entendre la sentence qui se loge dans chaque expérience vécue. Répéter les erreurs passées n’a jamais mené quiconque à un accroissement de puissance. Le temps n’est pas contre nous, mais son urgence l’est. Au détour de nos habitudes d’accueillir des pensées, il semble qu’accueillir par exemple la sagesse des sages de la Michna, ouvrir d’autres plans pour ce mouvoir. La traduction d’Éric Smilevitch du Pirkei Avot, dans le chapitre 4, Michna 5, dit ceci : « Ne fais pas de la Torah une couronne pour t’ennoblir ni une pioche pour creuser », entendre pour celles et ceux soucieux de la révolution, « ne fais pas de la Révolution le fétiche qui justifie les horreurs commises et les futures à commettre ». Car la révolution a bon dos pour les saloperies. Les circonstances actuelles rappellent le continuum de tels actes.

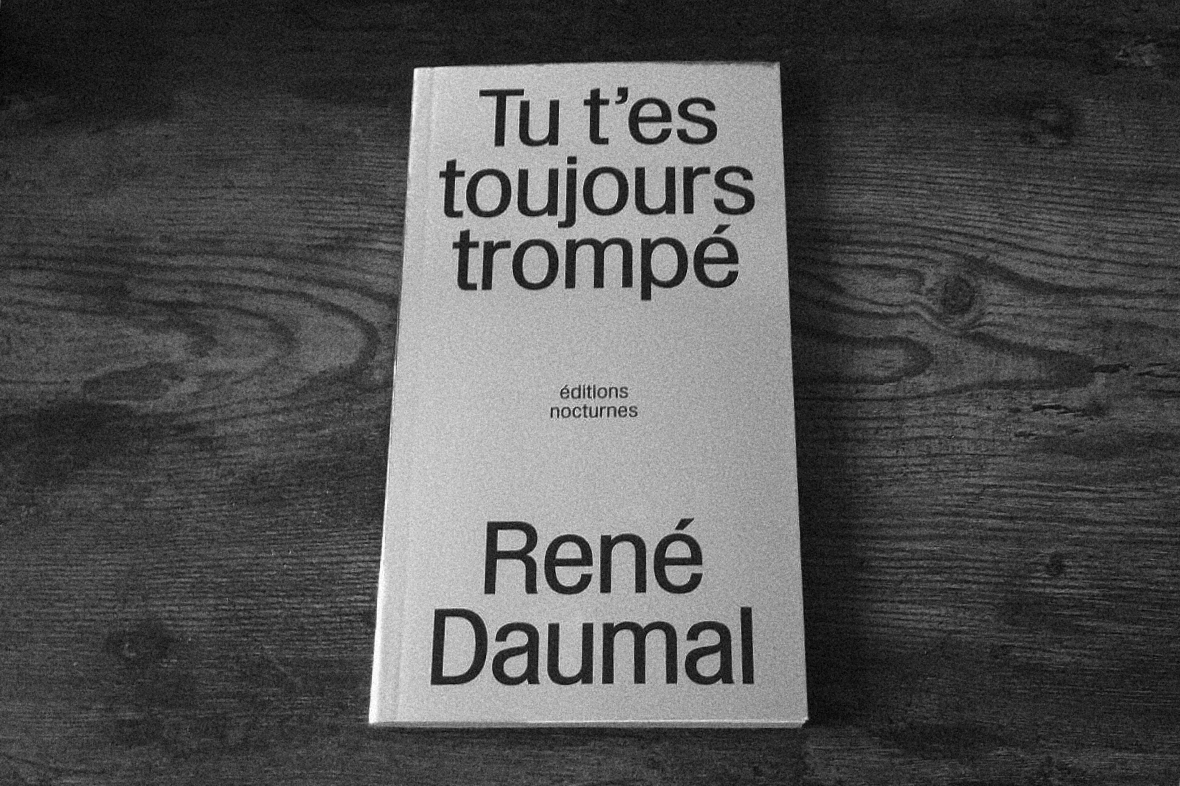

Tu t’es toujours trompé

Par René Daumal

La publication de Tu t’es toujours trompé n’est pas cette mise en spectacle – tant redoutée par Daumal – de son apprentissage. Ce texte est un talisman, comme l’ont été les œuvres de Rimbaud pour les membres du Grand Jeu – revue fondée par René Daumal, Roger Vailland et Roger Gilbert-Lecomte aux alentours de 1926. Un talisman, parce que sa lecture nous « a rendu d’un seul coup des forces incalculables à [notre] vie inquiète ». Tu t’es toujours trompé est la manifestation d’une déchirure dans la fausseté de notre quotidien et une ouverture vers une possible vérité. Découvrez ici les bonnes feuilles à l’occasion de la nouvelle parution du livre.

Sur le scientisme et la révolution

Par René Daumal

Aux temps où les anges et les sphinx apparaissaient aux hommes, aux temps de Jacob et d’Œdipe, en face d’une idée chacun tremblait pour sa peau. Ces temps reviendront, ils reviennent et déjà l’intelligence ne peut plus guère vivoter dans ses retraites philosophiques. Le combat s’engage, sur tous les plans, dans la société et dans quelques individus, entre les producteurs et les parasites ; un signe en est que les plus vieux problèmes de l’esprit, et qui semblaient les plus abstraits, se colorent aujourd’hui de revendications vitales et d’intentions politiques.

Anastasis – chant pour une insurrection enfantine

Par Nicolas

Il suffit parfois d’un souffle pour que la trame néfaste de ce monde se fissure. Fêlure intime, recul minime, infime déplacement – et la conscience bascule dans une zone infinie. Effondrement silencieux, les surfaces se dérobent. Une porte sans chambranle s’ouvre au milieu de l’existence. On franchit le seuil – la nuit ou en plein jour –, et rien ne semble changé. Pourtant tout se recompose, dans la profondeur. L’être reçoit une gravité nouvelle, comme si une dimension enfouie reprenait ses droits. Je me suis dit alors : Tu t’es toujours trompé.

Poésie et réconciliation

Par Terrence L. Swedenborg

L’érection et l’approfondissement du vide participent d’un même mouvement. Nous nous trouvons contraints d’accepter cette confusion égotique et douteuse dans laquelle seuls comptent le surgissement d’une personnalité, d’un moi (il faudrait le croire indispensable révélateur de l’émotion artistique ou poétique) et l’obsession écœurante à sans cesse vouloir prendre position, qu’elle soit militante ou réactionnaire. Impuissante à entamer la trame de l’existant, à nous faire voir combien le mensonge règne sur cette terre, impuissante même à nous faire simplement voir quelque chose, il nous faut dès le départ faire ce constat : la poésie contemporaine dans son immense majorité, n’est digne d’aucun intérêt.

Le temps de la lutte

Par Andrea Cavalletti

Cet article cherche à mettre en lumière certaines implications philosophiques du concept de révolution de Gustav Landauer. Ce concept est comparé d’une part à l’idéal éthique de « tâche infinie » de Hermann Cohen et, d’autre part, à deux brèves esquisses critiques dans lesquelles Walter Benjamin critique l’approche de l’école de Marbourg. Les idées de Landauer sur la « lutte » et le « temps » sont également comparées au concept de « cas grave (Erstfall) » de Carl Schmitt et, enfin, au paradigme du combat parfait ou « Macheus » théorisé par Emanuel Lasker (le grand joueur d’échecs qui était également philosophe).

La guerre est la paix

Par Giorgio Agamben

Parmi les horreurs de la guerre qui sont souvent oubliées, il y a sa survie en temps de paix grâce à ses transformations industrielles. On sait – mais on l’oublie – que les barbelés de fer avec lesquels beaucoup clôturent encore leurs champs et leurs propriétés proviennent des tranchées de la Première Guerre mondiale et sont tachés du sang d’innombrables soldats morts ; on sait – mais on l’oublie – que les canots qui affluent nos plages ont été inventés pour le débarquement des troupes en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale

Cuisiniers, acteurs et capitaines

Par Giorgio Agamben

Une phrase de Kierkegaard décrit parfaitement notre situation historique : « Attention : le navire est désormais entre les mains du cuisinier de bord et les mots transmis par le mégaphone du commandant ne concernent plus la route, mais ce qui sera mangé demain ».

Croire et ne pas croire

Par Giorgio Agamben

En 1973, en écrivant La convivialité, Illich prédisait que la catastrophe du système industriel deviendrait une crise qui inaugurerait une nouvelle ère. « La paralysie synergique du système qui l’a alimenté provoquera l’effondrement général du mode de production industrielle… En très peu de temps, la population perdra confiance non seulement dans les institutions dominantes, mais aussi dans celles spécifiquement chargées de gérer la crise. Le pouvoir, propre aux institutions actuelles, de définir des valeurs (telles que l’éducation, la vitesse de déplacement, la santé, le bien-être, l’information, etc.) se dissoudra soudainement lorsque son caractère illusoire deviendra évident. Un événement imprévisible et peut-être insignifiant, comme la panique de Wall Street qui a conduit à la Grande Dépression sera un détonateur de la crise… Du jour au lendemain, d’importantes institutions perdront toute respectabilité, toute légitimité, ainsi que la réputation de servir le bien public ».

Le héros et le magicien : le Jean Paul de Walter Benjamin

Par Hunter Bolin

En 1934, sous le pseudonyme de K. A. Stempflinger, Walter Benjamin publia dans la Frankfurter Zeitung sa seconde et dernière critique de l’œuvre du critique littéraire Max Kommerell. La première critique, intitulée Contre un chef-d’œuvre (Wider ein Meisterwerk), avait été écrite en 1930 à propos de l’ouvrage de Kommerell paru en 1928, Der Dichter als Führer in der deutschen Klassik (Le poète comme guide du classicisme allemand). La seconde, Der eingetunkte Zauberstab (La baguette magique trempée), portait sur le livre de Kommerell consacré au poète allemand Jean Paul, publié en 1933, année fatidique. Si Benjamin loue beaucoup de choses dans l’œuvre de Kommerell, il en conteste également beaucoup, confirmant ainsi son affirmation selon laquelle « toute critique doit comporter un élément martial ».

La baguette magique trempée : sur « Jean Paul » de Max Kommerell

Par Walter Benjamin

Lorsque Stefan George compila, à partir de la tradition poétique allemande, une anthologie de référence en trois volumes, il consacra l’un d’eux exclusivement à Jean Paul. Il fallut des décennies de patience pour que les lecteurs allemands acquièrent la légitimité inhérente à l’image de Jean Paul qui justifia ce choix. Des figures moins emblématiques de l’identité allemande que Jean Paul ont depuis longtemps été immortalisées dans la série d’œuvres, maintes fois contestée, constituée par les disciples de George. Max Kommerell n’y figure qu’indirectement. Son maître, au sens strict, est Friedrich Wolters. Et une certaine distance vis-à-vis du fondateur du cercle était peut-être indispensable à une juste représentation de Jean Paul. En réalité, Jean Paul se révèle plus rebutant que d’autres figures du canon de concepts et d’images sur lequel les disciples s’appuyaient (parfois avec une habileté excessive).

D’un instant à l’autre. L’instant noopolitique comme capture de l’instant messianique

Par Georges-Louis Gunther

Dans l’une de ses célèbres Thèses sur le concept d’histoire, Walter Benjamin évoque l’instant messianique, seconde quelconque, « porte étroite par laquelle pouvait passer le Messie » et oppose deux temps : temps du judaïsme et temps du progrès, « homogène et vide » qui, parce qu’il est transparent, interdit toute effraction, tout surgissement, tout événement. Je voudrais tenter ici, en empruntant un concept proposé récemment, de montrer que notre époque se caractérise par l’inattendu mariage entre instant messianique et temps homogène et vide.

Techniques et nature de l’homme

Par Lewis Mumford

Selon la conception actuellement admise du rapport de l’homme à la technique, notre époque passe de l’état primitif de l’homme, marqué par l’invention d’outils et d’armes visant à maîtriser les forces de la nature, l’homme accède à une condition radicalement différente, où il aura non seulement conquis la nature, mais se sera aussi totalement détaché de son milieu naturel. Grâce à cette nouvelle mégatechnique, il créera une structure uniforme et omniprésente, conçue pour un fonctionnement automatique. Au lieu d’agir activement comme un animal utilisant des outils, il deviendra un animal passif au service de la machine, dont les fonctions propres, si ce processus se poursuit sans changement, seront soit automatisées, soit strictement limitées et contrôlées au profit d’organisations collectives dépersonnalisées.

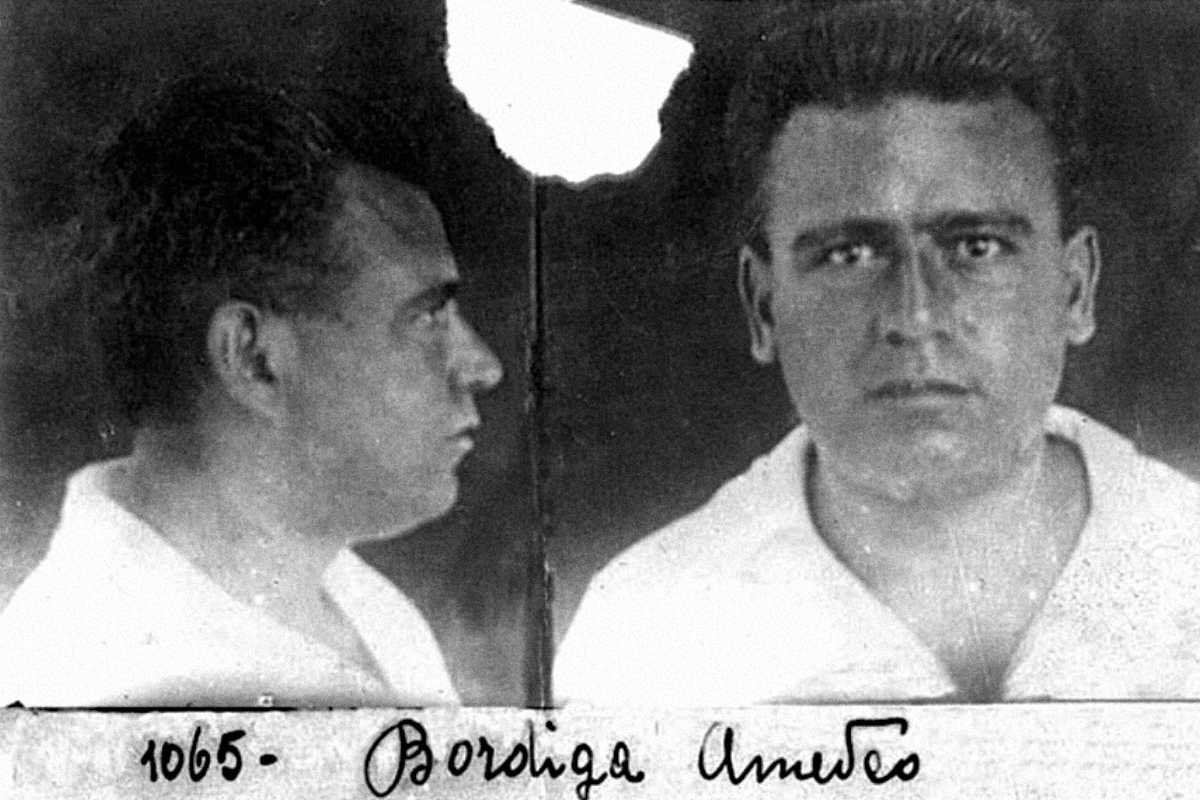

Amadeo Bordiga et notre temps

Par Loren Goldner

Trois intérêts motivent la publication de ce texte de Loren Goldner. En premier lieu, il a le mérite d’être une introduction à la pensée de Bordiga, introduction qui ne fait pas l’économie de resituer le premier leader du parti communiste italien dans les différentes luttes internes à la Troisième Internationale. Grâce à une telle introduction, on entrevoit la possibilité d’envisager un marxisme ni étatiste ni productiviste. En second lieu, c’est un texte dont la densité va au-delà de l’exégèse bordiguiste. Loren Goldner y développe une tentative de synthèse de l’histoire révolutionnaire du XXe siècle, qui à bien des égards, peut nourrir une réflexion sur la révolution et sa tradition. Enfin, Loren Goldner développe, à partir des écrits de Bordiga, une réflexion sur le capitalisme qui dénote de l’ensemble des textes marxistes à son égard. Avec Bordiga, ils décrivent l’origine du phénomène capital par une révolution agraire, révolution qui commencerait au XVIIe siècle et qui serait finalisée par les révolutions russe et chinoise.

C’est ici qu’est la peur, c’est ici qu’il faut sauter !

Par Jacques Camatte

Pour comprendre les dimensions de la crise dont tout le monde parle – fait dont l’advenue était jugée impossible il y a vingt ans, époque approximative où Bordiga la prévit – il faut considérer qu’elles furent les solutions apportées à celles de 1913-1945. D’un point de vue général, nous l’avons caractérisée comme l’ensemble des bouleversements économiques et sociaux nécessaires pour la réalisation de l’accession du capital à sa domination réelle sur la société. Depuis 1945, celle-ci s’est opérée dans les aires les plus développées du mode de production capitaliste (MPC). Synchroniquement, dans d’autres aires, la domination formelle du capital sur la société s’initiait.

Universalisme et nationalisme. Thèse et hypothèse

Par Adrian Vermeule

l nous semble nécessaire de permettre la lecture des travaux d’Adrian Vermeule, professeur de droit constitutionnel à l’université d’Harvard et intellectuel organique de la droite nationaliste américaine, afin de comprendre les ramifications du pouvoir en cours. Traverser ses écrits nous permet de saisir que les questions théologiques demeurent au cœur des réflexions formant l’armature de l’exercice du pouvoir sur les êtres. Dans cet article Adrian Vermeule contribue au débat de la droite américaine entre universalisme et nationalisme par le biais de l’autorité politique mondiale, un certain Empire.

Les bons et fidèles serviteurs du libéralisme

Par Adrian Vermeule

Traduire et publier Adrian Vermeule en langue française aujourd’hui n’est pas une façon de promouvoir sa « pensée », mais bien au contraire de permettre de saisir ce qui se déroule dans les réélaborations de la gouvernementalité mondiale. Dans le texte suivant, Adrian Vermeule questionne une nouvelle fois le libéralisme et quelle force politique est la plus à même de répondre aux problèmes qu’il se pose.

Haine de la philosophie

Par Dionys Mascolo

Pour la republication de la Haine de la philosophie aux éditions Nocturnes, nous proposons de republier cet entretien autour de son dernier livre. Nous remercions le site aphelis.net pour la bibliographie sur Mascolo et la mise en partage de cet entretien, originellement paru dans La Revue nouvelle, 1994, Vol. 99, no 4.

Autour de la rue Saint-Benoît

Par Dionys Mascolo

Cet entretien avec Dionys Mascolo fut publié par le département de français et d’italien de l’université Northwestern en 1994. Dionys Mascolo y retrace son parcours personnel, de l’enfance pauvre sous l’Occupation à son entrée chez Gallimard et sa rencontre avec Marguerite Duras et Robert Antelme. Il y évoque l’engagement du groupe de la rue Saint-Benoît dans la Résistance et la situation politique française jusqu’à à Mai 68.