L’idée directrice au cœur du système politique actuel est celle de la liberté de choix. La conviction selon laquelle, si l’on applique les principes du marché libre à divers domaines de la société, les individus seront libérés de la main morte de l’État. Les besoins et désirs des individus deviennent alors le moteur principal de la société. Mais cela a conduit à un paradoxe des plus étranges. En politique aujourd’hui, nous n’avons plus aucun choix. Très simplement, There Is No Alternative (Il n’y a pas d’alternative).

Cela ne posait pas de problème tant que le système fonctionnait convenablement. Mais depuis 2008, une crise économique continue s’est installée, et le système semble de plus en plus incapable de se réformer par lui-même. On pourrait s’attendre, face à une telle crise, à l’émergence de nouvelles idées, de solutions alternatives. Or cela ne s’est pas produit. Personne – ni à gauche ni ailleurs – ne s’est manifesté pour tenter de captiver l’imaginaire public par une vision différente de l’organisation et de la gestion de la société. C’est quelque peu étrange – et j’aimerais raconter plusieurs histoires expliquant pourquoi il nous est devenu impossible d’imaginer une quelconque alternative. Pourquoi sommes-nous devenus à ce point possédés par l’idéologie de notre époque que nous ne parvenons plus à penser en dehors de ses cadres ? La première de ces histoires s’intitule : « continuer à penser ».

Elle retrace l’ascension des think tanks modernes (groupes de réflexion) et montre comment, de façon très étrange, ces derniers ont rendu la pensée elle-même impossible. Aujourd’hui, les think tanks cernent le champ politique et sont censés être précisément les lieux de production d’idées nouvelles. Mais si l’on remonte à leur origine – en examinant qui les a créés, et pourquoi – on découvre qu’ils ne sont pas tout à fait ce qu’ils prétendent être. En réalité, ils n’ont peut-être rien à voir avec le développement sincère d’idées nouvelles. Ils sont plutôt devenus une branche de l’industrie des relations publiques, dont l’objectif est exactement inverse : soutenir et renforcer indéfiniment la sagesse politique du moment. Ils ont été si efficaces dans cette tâche que de nombreux think tanks sont désormais devenus de sérieux obstacles à l’élaboration de visions nouvelles et inspirantes visant à transformer la société de manière positive.

C’est aussi une histoire extraordinairement riche de la vie anglaise, qui vous plonge dans un monde digne du merveilleux roman de Jonathan Coe, The Winshaw Legacy (What a Carve Up!), mais bien réel. C’est une saga trépidante mêlant des éléments inattendus : des poulets, la radio pirate, des colonels retraités, Jean-Paul Sartre, Screaming Lord Sutch, et en son cœur, un meurtre brutal commis par l’un des hommes mêmes qui contribuèrent à la résurgence du marché libre au Royaume-Uni.

Il y a quelques mois, la branche britannique d’un obscur think tank de droite nommé International Policy Network se serait effondrée. Il semblerait que ses dirigeants se soient querellés à propos du changement climatique. L’événement est passé inaperçu et a à peine été mentionné dans la presse.

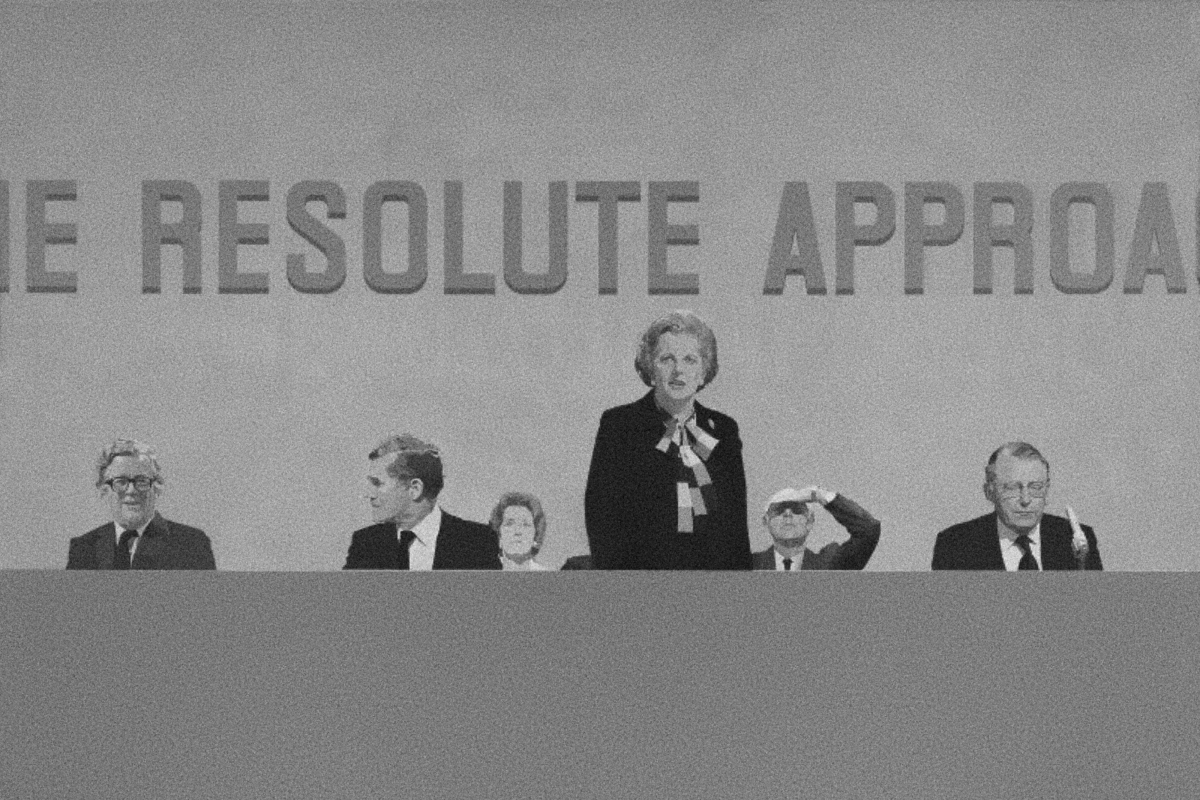

Mais derrière l’IPN se dissimule la porte d’entrée vers une histoire oubliée. La clé de cette porte est détenue par la présidente de l’IPN, Linda Whetstone. Linda est extrêmement bien connectée. Elle est la mère de Rachel Whetstone, responsable mondiale de la communication chez Google. Et Rachel est la compagne du super-stratège Steve Hilton, conseiller personnel de David Cameron à Downing Street. Linda Whetstone est une fervente adepte du marché libre, et elle exècre l’intervention de l’État plus que quiconque. La voici exprimant sa colère à la conférence du Parti conservateur en 1978. Remarquez sa chemise éclatante. Et observez que même Mme Thatcher, assise derrière elle sur l’estrade, semble quelque peu intimidée. Mais le membre le plus intéressant – et le plus influent – de cette famille est le père de Linda, de qui elle a hérité son ardeur pour le marché libre. Il s’appelait Sir Antony Fisher et inventa dans les années 1950 le premier think tank moderne : l’Institute of Economic Affairs (IEA). Ce fut le modèle de pratiquement tous les think tanks actuels. Fisher allait par la suite fonder plus de 150 think tanks à travers le monde.

Mais au début des années 1950, il était une figure isolée, en totale contradiction avec l’esprit de son époque. Il travaillait avec son ami, le major Oliver Smedley, dans des bureaux exigus situés dans une ruelle ancienne de la City de Londres, appelée Austin Friars. Ensemble, Fisher et Smedley menaient un combat solitaire contre la planification étatique qui visait à reconstruire la Grande-Bretagne après la guerre – car ils étaient convaincus que celle-ci mènerait à un État totalitaire et à la fin de la démocratie. Fisher et Smedley s’étaient rencontrés dans une organisation marginale nommée The Society of Individualists. Ils devinrent amis, car ils étaient tous deux persuadés que des entités d’apparence anodine, telles que le Milk Marketing Board (Office du lait) et l’Egg Marketing Board (Office des œufs), constituaient en réalité des ennemis de la liberté. Le major Smedley avait créé une organisation nommée The Cheap Food League (La Ligue de l’Alimentation Bon Marché), et son premier pamphlet portait un titre savoureux.

Antony Fisher était un homme intense, ascétique, ayant étudié à Eton puis à Cambridge. Chrétien scientiste, sujet à de profondes dépressions, il passait une grande partie de son temps à gérer une ferme dans le Sussex. Il était convaincu que des communistes avaient infiltré l’establishment (ce qui, selon certains, n’était pas entièrement faux). Smedley, quant à lui, était davantage un homme d’action. Il ne cessait de créer des groupes aux noms tels que The Council for the Reduction of Taxation (Conseil pour la Réduction de l’Impôt). Il dirigeait également, depuis Austin Friars, une école nommée The Reliance School of Investment (École d’Investissement Reliance), laquelle délivrait des diplômes que même Smedley admettait n’être en rien accrédités. L’un de leurs comptables avait d’ailleurs été incarcéré pour émission de chèques falsifiés. Le directeur de la banque escroquée s’était suicidé.

Dans les années 1950, des hommes comme Fisher et Smedley évoluaient aux marges de la respectabilité, et les médias ne s’intéressaient nullement à eux. Ils étaient ignorés parce que la quasi-totalité des politiciens et des commentateurs – de gauche comme de droite – adhéraient à l’idée keynésienne selon laquelle l’État devait intervenir pour gérer l’économie. Tout le monde était convaincu que, livré à lui-même, le marché libre menait au désastre – comme ce fut le cas dans les années 1930. Fisher était conservateur tandis que Smedley était libéral, mais tous deux croyaient que leurs partis respectifs entraînaient la Grande-Bretagne vers l’abîme, séduits par les illusions des planificateurs.

Voici un extrait retrouvé du major Smedley s’exprimant à la conférence du Parti libéral en 1961, où il fulmine contre le Marché commun. Il venait de fonder un autre groupe, nommé Keep Britain Out (Tenir la Grande-Bretagne à l’écart). Il détestait le Marché commun parce qu’il le considérait comme une nouvelle tentative de planifier et de contrôler l’agriculture. L’assistance le fit taire par des applaudissements ironiques et, dans la suite de l’émission, un libéral sérieux et partisan de la planification fut interviewé avec approbation. Aux yeux de leurs opposants, Fisher et Smedley étaient de vieux dinosaures de droite. Mais eux se croyaient porteurs d’avenir – car ils estimaient détenir une preuve scientifique que la planification étatique était condamnée.

En 1947, Fisher avait lu un article dans Reader’s Digest écrit par un économiste autrichien nommé Friedrich Hayek. Cet article résumait un livre de Hayek, La Route de la servitude, qui prétendait démontrer scientifiquement que toute tentative politique de planifier et organiser la société dans le but de rendre les gens plus libres et de leur offrir une vie meilleure aboutirait inévitablement à l’effet contraire – à savoir la destruction de la liberté et de la démocratie. Un jour, Fisher prit son courage à deux mains et alla rencontrer Hayek à la London School of Economics, où ce dernier était professeur. Il lui demanda conseil : devait-il entrer en politique pour tenter d’éviter la catastrophe imminente ? Hayek lui répondit sans ambages que cela serait vain, car les politiciens étaient prisonniers de l’opinion publique dominante. À la place, il conseilla à Fisher de faire quelque chose de bien plus ambitieux : tenter de modifier la manière même dont les politiciens pensaient. Et pour ce faire, il fallait transformer le climat d’opinion qui entourait la classe politique. Fisher prit soin de noter les paroles de Hayek : « Il m’expliqua qu’à ses yeux, l’influence décisive dans la bataille des idées et des politiques était exercée par les intellectuels, qu’il qualifiait de “commerçants d’idées de seconde main”. »

Hayek exhorta Fisher à fonder ce qu’il appelait un institut savant qui fonctionnerait comme un revendeur d’idées de seconde main. Son seul objectif devait être de convaincre les journalistes et les faiseurs d’opinions que la planification étatique menait à un cauchemar totalitaire, et que le seul moyen de sauver la Grande-Bretagne était de réhabiliter le marché libre. Si cela fonctionnait, cela exercerait une pression sur les hommes politiques, et Fisher changerait ainsi le cours de l’histoire. Fisher fut envoûté par cette vision. Mais ensuite, tout son cheptel fut décimé par la fièvre aphteuse. Il reçut toutefois une compensation du gouvernement (ce que certains, perfidement, pourraient qualifier de subvention) et partit pour un voyage aux États-Unis.

À New York, Fisher rencontra un autre économiste de droite, surnommé « Baldy » Harper, qui lui fit découvrir deux idées nouvelles. L’une était le concept de think tank ; l’autre, l’élevage industriel de poulets. Fisher rapporta les deux idées en Grande-Bretagne. Il fonda d’abord une entreprise appelée Buxted Chickens, où des dizaines de milliers de poulets étaient élevés selon une méthode intensive et novatrice. Il introduisit ainsi l’élevage industriel au Royaume-Uni. La technologie lui permit de réduire considérablement les coûts et de rendre accessible à tous un aliment qui, jusqu’alors, relevait du luxe. Et tout cela sans subvention publique – preuve, selon lui, de ce que pouvait accomplir le marché libre.

Mais l’élevage industriel devint également un sujet de controverse. La BBC réalisa dans les années 1960 un documentaire remarquable sur le sujet. On y voit un industriel adepte des méthodes de Fisher, filmé au volant de sa Rolls-Royce, affirmer qu’un poulet gras est nécessairement un poulet heureux. Cette déclaration donne lieu à une discussion étrange sur la présence éventuelle de personnes grasses dans les camps de concentration nazis et sur leur supposé bonheur. Un exemple éloquent des dérives auxquelles peut mener le souci d’objectivité journalistique à la BBC.

Antony Fisher fit fortune grâce à Buxted Chickens. Avec Smedley, il utilisa cet argent pour fonder le premier véritable think tank britannique dans leur bureau d’Austin Friars. Il fut nommé Institute for Economic Affairs (IEA). Et, conformément aux espérances du professeur Hayek, cet institut allait profondément influer sur le cours de l’histoire. Le concept de think tank avait été inventé aux États-Unis. Il trouvait ses racines dans les groupes de recherche et développement mis en place par le gouvernement et l’armée durant la guerre. Leurs objectifs, en temps de crise, étaient de penser de manière créative, d’imaginer des solutions réellement nouvelles qui contribueraient à l’effort de guerre. Ce modèle perdura après la guerre avec la création de la RAND Corporation en Californie, un think tank financé par l’État et composé de scientifiques, économistes et sociologues, tous cherchant à concevoir de nouveaux moyens de faire face aux dangers de la guerre froide, mais aussi à imaginer de futurs possibles et de nouveaux concepts de société.

Les voilà en pleine réflexion :

Le think tank fondé par Antony Fisher était tout autre. Il n’avait aucun intérêt à produire des idées neuves, car il croyait déjà connaître la vérité. Toutes les idées nécessaires étaient, selon lui, déjà contenues dans les ouvrages de Hayek. Son but était donc tout autre : influencer l’opinion publique en promouvant ces idées. Il s’agissait là d’un changement radical par rapport au modèle de la RAND : il ne s’agissait plus de produire des idées, mais de vendre et promouvoir ce que Hayek appelait crûment des « idées de seconde main ».

Pour y parvenir, Fisher et Smedley savaient qu’ils devaient dissimuler leurs véritables intentions. En 1955, Smedley écrivit à Fisher en lui affirmant clairement que le nouvel institut devait être prudent quant à sa mission réelle. Il devait prétendre être apolitique et neutre, alors qu’en réalité, ils savaient tous deux qu’il ne s’agissait que d’une façade. L’IEA se ferait passer pour un « institut savant », comme Hayek l’avait suggéré à Fisher, alors qu’il fonctionnerait en vérité comme une organisation de relations publiques mue par une idéologie. Comme l’écrivait Smedley : « Il est impératif que nous ne donnions aucun indice, dans notre documentation, laissant entendre que nous cherchons à éduquer le public dans un sens qui pourrait être perçu comme politiquement biaisé. En d’autres termes, si nous affirmions ouvertement que nous enseignons à nouveau l’économie de marché, nos ennemis pourraient mettre en doute la bienveillance de nos intentions. C’est pourquoi la première version des objectifs de l’Institut est rédigée en des termes plutôt prudents. »

Mais que vendaient exactement Fisher et Smedley ? L’opinion conventionnelle veut que Friedrich Hayek ait voulu ressusciter le laissez-faire du XIXe siècle – recréer un passé révolu. La réalité est bien plus proche de la science-fiction. Le véritable vainqueur de la Seconde Guerre mondiale avait été l’idéologie de la science. Un nouveau groupe puissant de technocrates avait émergé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Union soviétique, ayant utilisé des idées scientifiques pour planifier et organiser l’effort de guerre. Ils croyaient désormais pouvoir appliquer ces méthodes en temps de paix pour transformer leurs sociétés. La planification étatique était technocratique, et donc perçue comme l’avenir. Les anciennes idées conservatrices de libre-échange étaient vues comme traditionnelles, non scientifiques, donc mauvaises. Hayek retourna cette vision. Il transforma l’idée de marché libre en une proposition technocratique. Il la fit passer d’un ensemble poussiéreux de préjugés et de traditions à un système scientifique fondé sur le marché, adapté à l’ère moderne.

Il y parvint en reconceptualisant l’idée de la main invisible d’Adam Smith comme un système cybernétique d’échange d’informations. Il affirmait que toute la connaissance d’une société était dispersée parmi des millions de personnes. Mais chacun ne possédait que quelques fragments de ce tout, et personne ne pouvait connaître ou comprendre l’ensemble. Ces millions d’individus émettaient en permanence des « signaux abstraits » les uns vers les autres, de quoi émergeait le « système des prix ». Et de là naissait un ordre sans contrôle centralisé. Il donna même à cette théorie un nom pseudoscientifique : la catallaxie.

Les extraits d’entretiens de Hayek datant de 1977 donnent une idée de sa vision technocratique et presque robotique de la société, qu’il qualifie de « système de signalisation automatique auto-dirigé ». Mais Hayek ne se voyait pas comme un robot, mais bien comme un révolutionnaire – il pensait qu’il fallait s’emparer du pouvoir afin de créer ce qu’il appelait une « crise de stabilisation » au Royaume-Uni, dans le but de faire advenir son nouveau monde. La clé du bon fonctionnement de ce système, selon Hayek, était la libre circulation de l’information dans la société. Les gouvernements, eux, tentaient au contraire de contrôler la circulation des informations afin de manipuler les signaux. Et, au milieu des années 1960, le major Oliver Smedley – l’homme d’action – décida qu’il allait faire plus que promouvoir la théorie de Hayek : il allait tenter de briser le monopole gouvernemental croissant sur l’information, afin de libérer le « système de signalisation ». Et pour ce faire, il allait créer la radio pirate au Royaume-Uni.

Smedley eut l’idée en discutant avec une figure légendaire du monde théâtral londonien des années 1950, Dorothy « Kitty » Black. Elle traduisait en anglais les pièces de Jean-Paul Sartre, Cocteau et Anouilh pour leur mise en scène à Londres. Lors d’un séjour sur le continent, en visitant Sartre, elle découvrit la toute première station de radio pirate au monde, située au large du Danemark. De retour au Royaume-Uni, Kitty et un ami nommé Allan Crawford suggérèrent cette idée à Oliver Smedley. Smedley trouva l’idée brillante, et ensemble, ils fondèrent le Project Atlanta. Ils achetèrent un vieux navire américain et commencèrent à l’équiper. Mais ils se retrouvèrent rapidement en concurrence avec un promoteur musical, Ronan O’Rahilly, qui avait lui aussi acquis un bateau. Après bien des querelles, tous finirent par fusionner leurs efforts. À l’été 1964, le bateau de Smedley diffusait au large des côtes de l’Essex sous le nom de Radio Caroline South, tandis que celui d’O’Rahilly devenait Radio Caroline North.

Radio Caroline connut un succès immédiat. Dans la mythologie médiatique des années 1960, elle est présentée comme une composante de la contre-culture rebelle. En réalité, elle avait été créée délibérément par la Nouvelle Droite comme une pièce maîtresse de sa contre-révolution. À ce stade, Smedley et Antony Fisher s’étaient violemment disputés, et leurs chemins avaient divergé. Mais Smedley utilisait délibérément Radio Caroline comme un instrument pour promouvoir les théories de Hayek sur la liberté de circulation de l’information. En 1965, l’IEA publia un livret explicitant cette intention. Il visait à « présenter la théorie philosophique et politique sous-jacente à la radio pirate ». Il se concluait par une section intitulée « La piraterie comme force économique ». Les nouveaux héros y étaient les privateers (corsaires), qui allaient ouvrir le flux d’informations pour permettre au marché de fonctionner efficacement. L’adversaire de Smedley était alors le ministre des Postes, Tony Benn. Le voici, en 1964, fulminant contre la radio pirate, car elle violait les règles du droit d’auteur. C’est là le même argument qui réapparaîtra chez les cyberutopistes des années 1990. Mais Smedley fit la rencontre de Reg Calvert.

Reg était un véritable privateer, un authentique pirate moderne. C’est à ce moment que la vision du marché libre selon Smedley commença à se confronter à des difficultés concrètes. Reg est, en réalité, le véritable héros de toute cette histoire. C’était un promoteur audacieux et un entrepreneur du monde musical, tel qu’en virent émerger dans les années 1950 et 1960. Issu d’un milieu populaire, il était entré dans l’industrie musicale à la fin des années 1950, au moment où le rock and roll se transformait en pop. Il avait fondé sa propre école de formation pour jeunes talents dans un manoir délabré près de Rugby. Il la baptisa « The School of Rock n Roll ». Voici une photographie de Reg entouré de ses troupes de choc prêtes à envahir les hit-parades – l’un d’eux s’appelait Eddie Sex, son équivalent d’Elvis Presley ; un autre se nommait Buddy Britten. Reg Calvert incarnait le nouvel individualisme confiant qui émergeait dans la classe ouvrière britannique à la fin des années 1950 – un esprit qui allait également imprégner le monde de la musique et des écoles d’art au début des années 1960.

Puis Reg découvrit David Sutch – qu’il rebaptisa Screaming Lord Sutch – et en fit une star. Il persuada Sutch de se présenter à une élection partielle en 1963, organisée à la suite du scandale du ministre de la Guerre John Profumo, mêlant espionnage et prostitution. Sutch devint alors une figure nationale. Reg décida ensuite de créer sa propre radio pirate. Plutôt qu’un bateau, il investit un ancien fort militaire situé dans l’estuaire de la Tamise. Il s’appelait Shivering Sands. D’abord nommée Radio Sutch, la station devint ensuite Radio City. Reg Calvert l’exploitait comme un véritable corsaire, assurant parfois lui-même les émissions. Le tout était quelque peu improvisé – il lui arriva même de passer toute une soirée à lire L’Amant de Lady Chatterley à ses auditeurs du sud de l’Angleterre. Oliver Smedley n’appréciait guère cette concurrence – alors, fidèle aux principes du marché libre, il fit ce que font les bons capitalistes : il tenta de créer un monopole. Il se rendit chez Reg et le persuada de fusionner avec Radio Caroline pour rejoindre le réseau pirate. En échange, Smedley promit de lui fournir un nouvel émetteur, bien plus puissant. Mais les choses tournèrent mal.

Lorsque l’émetteur fut livré, il s’avéra défectueux. Reg refusa donc de verser à Smedley les recettes promises issues de Radio City. Il semblait aussi que Ronan O’Rahilly conspirait peut-être avec Reg. Smedley, furieux, décida – fidèle à son tempérament d’homme d’action – de lancer un raid sur la station de Reg pour se venger. Il affréta un remorqueur et réunit une équipe de techniciens menée par un certain « Big Alf ». Une nuit, Smedley, Alf et Kitty (l’amie de Sartre) embarquèrent et abordèrent le fort. Ils pénétrèrent de force dans la salle de contrôle et dérobèrent le cristal, pièce maîtresse de l’émetteur. Les journaux s’en régalèrent – les pirates se livraient désormais bataille entre eux. The Daily Express obtint une exclusivité : une photo de Big Alf prenant le thé avec ses otages sur le fort. Il est assez évident de reconnaître lequel d’entre eux est Big Alf. Mais Reg Calvert était furieux. Le lendemain soir, il descendit de Londres jusqu’au cottage d’Oliver Smedley, dans un petit village de l’Essex. Il arriva vers 23 heures et se mit à frapper violemment à la porte. La secrétaire de Smedley ouvrit, et Reg fit irruption. Smedley abattit alors Reg Calvert d’un coup de fusil. Ce dernier mourut sur le coup.

Personne ne sait exactement ce qui se passa cette nuit-là. Oliver Smedley fut arrêté et jugé pour homicide involontaire. Il affirma avoir agi en état de légitime défense – persuadé que Reg Calvert s’apprêtait à le tuer. Le jury l’acquitta. Mais les amis et la famille de Reg sont convaincus que Smedley a agi davantage sous l’effet de la colère, mû par le désir de détruire ce qui faisait obstacle à sa vision. Ils pensent également que s’il fut acquitté, c’est parce qu’il était un major de la haute société. Et les faits sont effectivement troublants. Les transcriptions policières d’un témoin présent ce soir-là dressent le portrait d’un Smedley hors de contrôle. Ce meurtre eut également de lourdes conséquences pour Dorothy « Kitty » Black. Lorsqu’il apprit la fusillade et les fréquentations droitières de Kitty, Jean-Paul Sartre refusa qu’elle traduise à nouveau ses pièces. Quant à Big Alf, il tira profit de l’affaire – il savait comment se servir des médias modernes.

Un historien nommé Adrian Johns a écrit un livre remarquable sur la radio pirate des années 1960, Death of a Pirate. Il y soutient que Reg Calvert et Oliver Smedley incarnaient deux types radicalement différents de « corsaires ». Reg Calvert appartenait à une vieille tradition indisciplinée, celle de la véritable indépendance et de la liberté libertaire. Un véritable flibustier, qui ignorait les règles, les hiérarchies sociales et les pouvoirs établis en poursuivant librement sa propre voie. Smedley, à l’inverse, n’était « corsaire » que dans la mesure où il voulait restaurer le pouvoir du secteur privé au Royaume-Uni. Pour le reste, il souhaitait que la structure traditionnelle du pouvoir demeure intacte. Et pour cela, lui (et son think tank) aspiraient à réinventer le marché libre comme un système géré – un système géré par eux. Tout véritable « corsaire », tel Reg, qui viendrait défier ce pouvoir, était condamné.

Johns écrit, à propos du meurtre de Calvert : « À cet instant de la nuit de la Saint-Jean 1966, lorsque Smedley prit sa décision fatale, deux conceptions de la piraterie entrèrent en collision. Reg Calvert représentait une tradition remontant à plusieurs siècles. Il était un entrepreneur ingénieux et imaginatif, opportuniste et ambitieux. Il s’exprimait avec emphase, mais ses opérations étaient sous-financées, improvisées – comme tant de projets radicaux à leurs débuts. L’outsider, rétif à toute règle.

Calvert incarnait le type de pirate que l’Institute of Economic Affairs louait comme vecteur de progrès social et culturel. Mais en réalité, Smedley représentait un tout autre genre de pirate. C’était le capitaliste rationnel, rompu à la comptabilité comme aux principes abstraits de l’idéologie libérale. Privé d’enseignement, métropolitain, professionnel, Smedley se voyait comme un acteur des affaires politiques et culturelles de la nation. Voilà ce que Calvert menaçait en 1966 – et ce qui le rendait si séduisant était aussi ce qui le rendait si dangereux. Et comme en politique et à la guerre, ainsi en finance et en affaires : l’instinct de Smedley fut de tenir bon. De ne pas céder. »

Il en allait de même pour les idées de Friedrich Hayek. Il ne cherchait pas à restaurer un ancien système instable et imprévisible de laissez-faire. Il voulait créer un système technocratique de concurrence régulée, qui ne menacerait en rien les structures de pouvoir existantes. Des historiens du renouveau du libéralisme économique ont souligné qu’en dépit de sa rhétorique, la pensée de Hayek différait profondément du laissez-faire, car il prônait que les gouvernements usent de leur pouvoir pour instaurer et gérer ce qu’il appelait un « ordre concurrentiel » – alimenté par des millions de consommateurs rationnels échangeant des signaux abstraits. Ainsi, bien que ses disciples comme Fisher et Smedley le haïssent, la vision de Hayek partageait bien des traits avec celle des planificateurs « scientifiques » de gauche qu’il dénonçait.

Au début des années 1970, un phénomène étrange toucha l’économie britannique. L’inflation et le chômage commencèrent à croître simultanément – une combinaison que les planificateurs étatiques jugeaient impossible. En conséquence, l’IEA passa de la marginalité au cœur de la vie politique – car ses membres affirmaient que c’était exactement ce que Hayek et eux-mêmes avaient prévu. C’était, selon eux, la conséquence imprévisible de la tentative de contrôler un système complexe. Face à ce chaos, le gouvernement conservateur d’Edward Heath créa son propre think tank, appelé Central Policy Review Staff. Mais, à la différence de l’IEA, il s’agissait d’un think tank traditionnel, qui cherchait à produire de nouvelles idées pour résoudre la crise. Le problème, c’est qu’il n’en produisit aucune – et devint bientôt la risée générale. Voici un extrait savoureux d’un épisode de la série Are You Being Served dans lequel les employés du magasin Grace Brothers décident de créer leur propre think tank, à l’image du gouvernement. En 1975, Margaret Thatcher devint dirigeante des conservateurs et, guidée par son proche allié Sir Keith Joseph, elle se tourna vers l’Institute of Economic Affairs pour élaborer les politiques d’un futur gouvernement.

Ce que Fisher et Smedley avaient imaginé vingt ans plus tôt se réalisait enfin. Leur think tank, naguère marginalisé et méprisé, se trouvait désormais au cœur d’une contre-révolution sur le point de triompher. Selon l’IEA, la théorie « scientifique » du monétarisme était nécessaire pour éliminer l’inflation – en l’extirpant du système. Les syndicats étaient responsables de cette inflation, en raison de leurs revendications salariales – ce qui perturbait le bon fonctionnement du « système de prix » imaginé par Hayek. Cela corrompait et déformait les « signaux abstraits » que les individus échangeaient au sein du système. La théorie technocratique soutenait que la solution consistait pour les gouvernements à actionner un levier – à retirer de l’argent du système – afin de rétablir le processus de signalisation. Et la vision de Hayek serait ainsi accomplie.

Mais The League of Gentlemen montrait qu’en réalité, cette politique mena à un désastre : un chômage massif, et la fermeture de vastes pans de l’industrie britannique. Comme le montre le film, la théorie du monétarisme fut ensuite écartée sans ménagement – et l’on y voit une scène remarquable où Margaret Thatcher, en 1985, nie totalement y avoir jamais cru. Mais cela ne signifiait pas que Mme Thatcher allait renoncer à la vision de Hayek. La majeure partie de l’industrie britannique avait peut-être disparu, mais elle croyait que l’utopie du marché libre pouvait encore être instaurée – cette fois par les banques et la finance. Face à l’effondrement catastrophique de l’industrie, certains économistes, jusque-là fervents partisans de la révolution hayékienne, commencèrent à douter. À la fin du film, Sir Alan Budd – l’un des principaux architectes des politiques de Thatcher – accorda une interview d’une franchise saisissante. Il y exprimait sa crainte que lui-même et ses idées n’aient été cyniquement instrumentalisés. Il redoutait que ce qu’il appelait la « classe capitaliste » ait vu dans ces idées une opportunité d’organiser une crise du capitalisme menant à un chômage massif.

À la suite de ce chômage, les syndicats furent écrasés, les salaires comprimés – et la classe capitaliste parvint à restaurer des profits élevés. Et plutôt que d’accorder aux travailleurs de meilleurs salaires, les banquiers se contentèrent de leur prêter de l’argent. C’est aussi simple que cela. Pendant ce temps, la carrière de Smedley sombrait. Il se présentait régulièrement à des élections législatives partielles en tant que candidat anti-européen – et il échouait systématiquement. Voici un extrait de lui datant de 1977 – il est ce candidat dont on mentionne brièvement le nom à la fin d’un reportage. Et, comme toujours, ce qui le préoccupait, c’était le contrôle gouvernemental sur l’alimentation. Antony Fisher, en revanche, prospérait et gagnait en influence. En 1981, il fonda The Atlas Economic Research Foundation, destinée à créer des think tanks à travers le monde – tous inspirés du modèle de l’IEA. En tout, il en créa cent cinquante à l’échelle internationale.

Lorsqu’en 1955 Fisher et Smedley fondèrent leur think tank initial, ils étaient pratiquement seuls. Aujourd’hui, la politique britannique est dominée par des think tanks – et presque tous sont des répliques de celui que Fisher et Smedley avaient conçu. Ce sont des organisations de relations publiques mues par une idéologie, se faisant passer pour des instituts savants, comme Hayek l’avait recommandé à Fisher.

Et plus encore : la plupart de ces think tanks, qu’ils soient de gauche ou de droite, diffusent sous une forme ou une autre l’idéologie de Hayek – une version technocratique et administrée du marché libre comme force centrale de la société. Ils en déclinent des versions variées – divergent sur l’ampleur de l’intervention gouvernementale nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, ou sur la portée sociale de ce modèle – mais, au fond, ils défendent tous la même idée fondamentale. Aucune vision alternative n’est proposée. Et cela révèle un fait troublant : bien que tous ces think tanks promeuvent constamment de nouveaux concepts pour gérer minutieusement la technocratie du marché libre contemporain, aucun d’entre eux n’a produit une véritable idée neuve depuis fort longtemps. Et la question se pose : ces think tanks n’empêcheraient-ils pas en réalité l’émergence de nouvelles visions sur la manière dont la société pourrait être organisée – de manière plus juste et plus libre ? Peut-être sont-ils devenus la carapace blindée entourant la politique, imposant constamment l’agenda par le biais de leurs opérations de communication relayées par la presse, et empêchant ainsi les idées véritablement nouvelles de percer.

Entre-temps, le système de marché libre administré que rêvaient Antony Fisher, le major Oliver Smedley et le professeur Hayek a triomphé. Et comme le souhaitait Smedley dès 1966, l’élite ne change pas – et n’est pas menacée par les véritables pirates et corsaires. Le système a préservé la position dominante de l’élite dirigeante de ce pays.

Et les voici – avec Rachel Whetstone, la petite-fille d’Antony Fisher, au cœur du dispositif. Voici un extrait d’un excellent documentaire réalisé par Michael Cockerell en 2005 sur Michael Howard, alors chef du Parti conservateur. Cockerell est sans doute le plus brillant journaliste politique de la BBC – non seulement parce qu’il sait raconter les histoires, mais aussi parce qu’il possède un instinct infaillible pour capter des moments filmés qui s’avèrent, par la suite, décisifs. Ce talent s’exprime pleinement dans ce film – car on y voit Rachel Whetstone, alors conseillère de Michael Howard, aux côtés d’un jeune David Cameron et de George Osborne – tous conseillant le malheureux Michael Howard d’aller prononcer un discours public chez Goldman Sachs – car c’était là qu’il fallait être vu.

Et voilà pour la Grande-Bretagne.

Jusqu’à ce que, bien sûr, les vrais pirates reviennent.

Adam Curtis

Retrouvez le texte original sur https://www.bbc.co.uk/webarchive/https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fblogs%2Fadamcurtis%2Fentries%2Ffdb484c8-99a1-32a3-83be-20108374b985