Le siècle dernier [le XIXe siècle, ndt], nous le savons tous, a été témoin d’une transformation radicale de l’environnement humain, en grande partie grâce à l’influence des sciences mathématiques et physiques sur la technologie. Ce passage d’une approche empirique et traditionnelle à une démarche scientifique expérimentale a ouvert de nouveaux horizons tels que l’énergie nucléaire, le transport supersonique, l’intelligence artificielle et la communication planétaire instantanée.

Selon la conception actuellement admise du rapport de l’homme à la technique, notre époque passe de l’état primitif de l’homme, marqué par l’invention d’outils et d’armes visant à maîtriser les forces de la nature, l’homme accède à une condition radicalement différente, où il aura non seulement conquis la nature, mais se sera aussi totalement détaché de son milieu naturel. Grâce à cette nouvelle mégatechnique, il créera une structure uniforme et omniprésente, conçue pour un fonctionnement automatique. Au lieu d’agir activement comme un animal utilisant des outils, il deviendra un animal passif au service de la machine, dont les fonctions propres, si ce processus se poursuit sans changement, seront soit automatisées, soit strictement limitées et contrôlées au profit d’organisations collectives dépersonnalisées. Samuel Butler avait justement anticipé cette évolution il y a plus d’un siècle ; mais ce n’est qu’aujourd’hui que sa fantaisie, jusque-là ludique, montre de nombreux signes de devenir une réalité bien plus sombre.

L’objectif de cet article est de remettre en question les hypothèses et les prédictions sur lesquelles repose notre attachement à la forme actuelle du progrès technique et scientifique, érigé en fin en soi. En particulier, il me semble nécessaire de contester les théories généralement admises sur la nature fondamentale de l’homme, théories qui ont été implicites au cours du siècle dernier dans notre surestimation constante du rôle des outils et des machines dans l’économie humaine. Je suggérerai que non seulement Karl Marx s’est trompé en accordant aux instruments de production une place centrale et une fonction directrice dans le développement humain, mais que même l’interprétation apparemment bienveillante de Teilhard de Chardin[1] projette sur l’ensemble de l’histoire de l’homme le rationalisme technologique étroit de notre époque, et imagine un avenir où toutes les possibilités de développement humain s’épuiseraient, car il ne resterait rien de la nature originelle de l’homme qui n’aurait été absorbé, voire supprimé, par l’organisation technique de l’intelligence en une strate de conscience universelle et omnipotente.

Les conclusions auxquelles je suis parvenu s’appuient sur un ensemble conséquent de preuves que j’ai rassemblées dans un ouvrage encore inédit. Je suis donc conscient que le résumé qui suit, de par sa brièveté, paraîtra superficiel et peu convaincant. Tout au plus, je peux espérer démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de reconsidérer l’ensemble du développement humain et technique sur lequel repose l’organisation actuelle de la société occidentale.

* * *

Or, nous ne pouvons comprendre le rôle qu’a joué la technique dans le développement humain sans une compréhension plus approfondie de la nature humaine ; or, cette compréhension s’est elle-même estompée au cours du siècle dernier, car elle a été conditionnée par un environnement social dans lequel une multitude de nouvelles inventions mécaniques ont soudainement proliféré, balayant de nombreux procédés et institutions anciens et modifiant notre conception même des limites humaines et des possibilités techniques.

Depuis un siècle, l’homme est communément défini comme un animal utilisant des outils. Cette définition aurait paru étrange à Platon, qui attribuait l’émergence de l’homme à partir d’un état primitif autant à Marsyas et Orphée qu’à Prométhée et Héphaïstos, le dieu forgeron. Pourtant, la description de l’homme comme un animal essentiellement utilisateur et fabricant d’outils est devenue si profondément ancrée que la simple découverte de fragments de crânes, associés à des cailloux grossièrement taillés, comme chez les australopithèques de S. L. Leakey, est jugée suffisante pour identifier la créature comme un protohumain, malgré des divergences physiques marquées avec les singes plus anciens et les hommes plus récents[2]. Deux erreurs substantielles sont inhérentes à cette interprétation générale. La première est la distorsion involontaire des preuves, due au fait que les seuls vestiges durables de l’homme primitif ou de ses ancêtres hominidés se limitent à un nombre extrêmement restreint d’ossements et de pierres, vraisemblablement des outils – bien que, mis à part le fait de déterrer, de marteler et de déchirer, on ne puisse que spéculer sur leur utilité. La durabilité des artefacts en pierre a conféré à cette composante de l’équipement technique humain une importance qu’elle n’aurait jamais pu acquérir si le stock bien plus important de matériaux organiques, que l’homme primitif partageait avec de nombreux ancêtres primates, avait été préservé. Mais c’est une illusion de supposer que le développement technique de l’homme s’est limité à l’exploitation des carrières de pierre, au taillage du silex et à la seule manipulation d’outils. Car la source des premières techniques humaines résidait dans l’environnement naturel tout entier : plantes et animaux comestibles, lianes, feuilles, coquillages, roseaux, brindilles, écorce, fibres, peaux – autant d’éléments, à l’exception de ces dernières, qui pouvaient être utilisés sans autre outil que les dents et les mains de l’homme. En se focalisant sur les artefacts de pierre qui nous sont parvenus, de nombreux anthropologues et ethnologues ont attribué, à tort, au façonnage et à l’utilisation d’outils le développement du cerveau humain et, par conséquent, celui d’une intelligence supérieure, alors même que la coordination motrice et sensorielle requise pour cette fabrication élémentaire n’exige ni ne suscite aucune acuité mentale particulière. Puisque les subhominidés d’Afrique du Sud possédaient une capacité cérébrale représentant environ un tiers de celle d’Homo sapiens, pas plus importante encore que celle de nombreux singes, la capacité à fabriquer des outils n’a ni requis ni engendré le riche équipement cérébral des premiers hommes, comme l’a récemment souligné Ernst Mayr de Harvard[3].

La seconde erreur d’interprétation de la nature humaine est plus grave, car Francis Bacon aurait dû depuis longtemps mettre les scientifiques en garde contre elle : il s’agit de la tendance actuelle à projeter sur la préhistoire l’intérêt prépondérant de l’homme moderne pour les outils et les machines, au détriment d’autres équipements techniques tout aussi importants. Les outils et les armes sont des extrapolations spécialisées des organes humains permettant de pousser, frapper, broyer, couper, poignarder – autant d’activités motrices fondamentales. Nul ne saurait nier que ces processus dynamiques, que l’homme partage avec de nombreuses autres espèces, constituaient une part essentielle de son développement technique primitif.

Mais le fait que le besoin d’outils soit si évident chez l’homme ne doit pas nous amener à surestimer le rôle des outils des centaines de milliers d’années avant qu’ils ne deviennent fonctionnellement efficaces. En considérant la fabrication d’outils comme un élément central de l’économie paléolithique, les ethnologues ont minimisé, voire négligé, une multitude d’activités dans lesquelles de nombreuses autres espèces étaient, depuis longtemps, bien plus compétentes que l’homme. Malgré les preuves du contraire, on a encore tendance à assimiler les outils et les machines à la technologie.

Mais le fait que le besoin d’outils soit si évident chez l’homme ne doit pas nous amener à surestimer le rôle des outils des centaines de milliers d’années avant qu’ils ne deviennent fonctionnellement efficaces. En considérant la fabrication d’outils comme un élément central de l’économie paléolithique, les ethnologues ont minimisé, voire négligé, une multitude d’activités dans lesquelles de nombreuses autres espèces étaient, depuis longtemps, bien plus compétentes que l’homme. Malgré les preuves contraires apportées par R. V. Sayce[4], Daryll Forde[5] et André Leroi-Gourhan[6], on a encore tendance à identifier les outils et les machines à la technologie, à confondre une partie avec le tout. Même en ne décrivant que les composantes matérielles de la technique, cette pratique occulte le rôle tout aussi vital des contenants : foyers, fosses, maisons, pots, sacs, vêtements, pièges, bacs, étables, paniers, sacs, fossés, réservoirs, canaux, villes. Ces éléments statiques jouent un rôle important dans toute technologie, et notamment à notre époque, avec ses transformateurs à haute tension, ses gigantesques cornues chimiques et ses réacteurs atomiques.

Dans toute définition exhaustive de la technique, il est évident que de nombreux insectes, oiseaux et mammifères ont réalisé des innovations bien plus radicales dans la fabrication de contenants, avec leurs nids et tonnelles complexes, leurs ruches géométriques, leurs fourmilières et termitières urbaines, que les ancêtres de l’homme dans la fabrication d’outils jusqu’à l’émergence d’Homo sapiens. En bref, si la maîtrise technique suffisait à elle seule à identifier une intelligence potentielle, l’homme aurait longtemps été considéré comme un incapable, au même titre que de nombreuses autres espèces. Les conséquences de cette perception sont claires : la technologie primitive ne possédait rien de spécifiquement humain avant d’être modifiée par les symboles linguistiques et les conceptions esthétiques. Dès lors, c’est l’esprit humain, et non plus seulement la main, qui a fait toute la différence.

Dès lors, je suggère que l’humanité n’a pas acquis une position privilégiée grâce à sa seule aptitude à utiliser ou à fabriquer des outils. Ou plutôt, l’homme primitif possédait un outil primordial et universel, plus important que tout autre assemblage ultérieur : son propre corps, activé par l’esprit, dans son intégralité, et non seulement les activités motrices ayant permis la fabrication de haches et de lances en bois. Pour compenser son outillage extrêmement primitif, l’homme primitif disposait d’un atout bien plus précieux qui élargissait considérablement son horizon technique : un équipement biologique bien plus riche que celui de tous les autres animaux, un corps non spécialisé dans une activité unique, mais, précisément grâce à son extraordinaire plasticité, plus efficace pour exploiter une plus grande partie de son environnement extérieur et de ses ressources psychosomatiques internes. Grâce à son cerveau hyperdéveloppé et en constante activité, l’homme disposait d’une énergie mentale supérieure à celle nécessaire à sa survie au niveau purement animal ; il était donc contraint de canaliser cette énergie, non seulement vers la recherche de nourriture et la reproduction, mais aussi vers des modes de vie capables de la convertir plus directement et de manière constructive en formes culturelles appropriées, c’est-à-dire symboliques. Le travail culturel, par nécessité, primait sur le travail manuel ; il impliquait bien plus que la simple maîtrise de la main, des muscles et de l’œil dans la fabrication et l’utilisation d’outils. Il exigeait également la maîtrise de toutes les fonctions biologiques de l’homme, y compris ses organes, ses émotions, sa sexualité et ses rêves. Même la main n’était pas un simple outil de travail : elle caressait le corps de l’être aimé, serrait un bébé contre son sein, accomplissait des gestes significatifs ou exprimait, par la danse et le rituel partagé, des sentiments autrement inexprimables sur la vie ou la mort, un passé remémoré ou un avenir angoissé. La technique des outils n’est qu’un fragment de la biotechnique : l’ensemble des capacités de l’homme à vivre.

Dans cette perspective, on peut légitimement se demander si les schémas standardisés et l’ordre répétitif qui ont joué un rôle si déterminant dans le développement des outils dès les premiers temps, comme l’a souligné Braidwood[7], proviennent uniquement de la fabrication de ces outils. Ne dérivent-ils pas plutôt, peut-être davantage, des formes rituelles, des chants et des danses – formes qui atteignent une grande perfection chez les peuples primitifs, souvent avec une finition bien plus raffinée que leurs outils ? De fait, de nombreux éléments, relevés pour la première fois par Hocart[8], attestent que la précision rituelle dans les cérémonies a précédé la précision mécanique dans le travail, et que la première division rigoureuse du travail s’est opérée par la spécialisation des fonctions cérémonielles.

Ces faits permettent d’expliquer pourquoi des peuples simples, qui s’ennuient facilement des tâches purement mécaniques susceptibles d’améliorer leur bien-être physique, répètent néanmoins un rituel significatif, souvent jusqu’à l’épuisement. La dette de la technique envers le jeu et les jouets, envers le mythe et le fantastique, envers le rite magique et les pratiques religieuses, que j’ai soulignée dans Technics and Civilzsation, reste encore insuffisamment reconnue, bien que J. Huizinga, dans Homo Ludens, soit allé jusqu’à considérer le jeu lui-même comme l’élément formateur fondamental de toute culture.

La fabrication d’outils, au sens technique strict, remonte peut-être à nos ancêtres hominidés africains. Mais l’équipement technique des époques « chelleenne » et acheuléenne est resté extrêmement limité jusqu’à ce qu’une créature plus richement dotée, avec un système nerveux plus proche de celui d’Homo sapiens que de celui de tout ancêtre hominidé primitif, apparaisse et mette en œuvre non seulement ses mains et ses jambes, mais aussi tout son corps et son esprit, les projetant non seulement dans des outils et des ustensiles, mais aussi dans des formes non utilitaires purement symboliques.

* * *

Dans cette révision des stéréotypes technologiques admis, j’irais plus loin encore : je soutiens en effet qu’à chaque étape, les expansions et transformations technologiques de l’homme visaient moins à accroître les ressources alimentaires ou à maîtriser la nature qu’à exploiter ses immenses ressources et à exprimer son potentiel latent afin de mieux satisfaire ses besoins supraorganiques uniques. En l’absence de menaces environnementales hostiles, l’élaboration par l’homme d’une culture symbolique répondait à un besoin plus impérieux que celui de contrôler l’environnement extérieur – et, comme on peut le supposer, l’a largement précédé et l’a longtemps surpassé. Il convient de saluer Leslie White pour avoir accordé l’importance qu’il mérite à ce fait en insistant sur les notions de « pensée » et de « symbolisation »[9].

Selon cette perspective, l’invention du langage – aboutissement des formes les plus élémentaires d’expression et de transmission du sens chez l’homme – fut incomparablement plus importante pour le développement humain que la fabrication de montagnes de bifaces. Outre la coordination relativement simple requise pour l’utilisation des outils, l’interaction subtile des nombreux organes nécessaires à la production d’une parole articulée constitua un progrès bien plus remarquable et dut occuper une grande partie du temps, de l’énergie et de la concentration mentale des premiers hommes, puisque son produit collectif, le langage, était infiniment plus complexe et sophistiqué à l’aube de la civilisation que l’outillage égyptien ou mésopotamien. Car ce n’est que lorsque le savoir et la pratique purent être stockés sous forme symbolique et transmis oralement de génération en génération qu’il fut possible d’empêcher que chaque nouvelle acquisition culturelle ne disparaisse avec le temps ou la mort d’une génération. Alors, et alors seulement, la domestication des plantes et des animaux devint possible. Faut-il rappeler que cette transformation technique décisive, parfois qualifiée de « révolution », fut réalisée avec les seuls outils dignes de ce nom : le bâton à fouir, la hache, la pioche ? La charrue, tout comme la roue de charrette, est apparue plus tard comme une adaptation spécialisée à la culture céréalière à grande échelle.

Considérer l’homme comme un animal principalement utilisateur d’outils, c’est donc négliger les chapitres essentiels de la préhistoire humaine. Même en ne considérant que le milieu technique, cette focalisation sur les composantes dynamiques nous a longtemps conduits à négliger l’immense domaine des techniques où la maîtrise par l’homme des transformations chimiques par la chaleur et la fermentation, le lessivage et la stérilisation – comme dans le brassage, la combustion, la fusion, le tannage et la cuisson – a amélioré considérablement les conditions de son existence. À l’opposé de ce stéréotype, on considère l’homme comme un animal avant tout doté d’une intelligence propre et capable de se maîtriser ; et le lieu principal de toutes ses activités est son propre organisme. Tant qu’il ne s’était pas construit lui-même, il ne pouvait guère influencer le monde qui l’entourait.

Dans ce processus de découverte et de transformation de soi, la technique, au sens strict, a bien servi d’instrument auxiliaire, mais non comme principal agent opératoire du développement humain ; car, jusqu’à notre époque, la technique n’a jamais été dissociée du vaste ensemble culturel au sein duquel l’homme – en tant qu’homme – a toujours évolué. Le développement originel de l’homme primitif reposait sur ce qu’André Varagnac appelait avec enthousiasme « la technologie du corps » : l’utilisation des capacités corporelles extrêmement plastiques de l’homme pour l’expression de son esprit encore informe et ignorant, avant que celui-ci n’ait acquis, par le développement de symboles et d’images, ses propres instruments techniques plus éthérés[10]. Dès le départ, la création de modes d’expression symbolique significatifs, plutôt que d’outils plus efficaces, a constitué le fondement du développement ultérieur d’Homo sapiens. En parvenant à cette conclusion, j’aboutis avec plaisir, par un chemin tout à fait indépendant, à la conception des déterminants culturels de Lévi-Strauss[11].

Malheureusement, les conceptions dominantes du XIXe siècle étaient si fermement ancrées dans l’idée que l’homme était avant tout Homo faber, le fabricant d’outils, plutôt qu’Homo sapiens, le créateur de l’esprit, que, comme vous le savez, la première découverte de l’art des grottes d’Altamira fut rejetée comme un canular. Les plus éminents paléoethnologues refusaient en effet d’admettre que les chasseurs de l’âge glaciaire dont ils venaient de découvrir les armes et les outils aient pu avoir le loisir ou la propension intellectuelle à produire de l’art – non pas des formes grossières, mais des images témoignant de capacités d’observation et d’abstraction très développées. Mais lorsqu’on compare les gravures et les peintures des vestiges aurignaciens ou magdaléniens avec leurs outils techniques subsistants, qui peut affirmer si c’est l’art ou la technique qui présente le plus haut degré de développement ? Même les pointes de feuilles de laurier de Solutré, finement travaillées, témoignaient du talent d’artisans soucieux d’esthétique et d’efficacité fonctionnelle. Le terme grec désignant les « techniques » ne fait aucune distinction entre production industrielle et art symbolique ; or, pendant la plus grande partie de l’histoire humaine, ces deux aspects étaient indissociables, l’un respectant les conditions et les fonctions objectives, l’autre répondant à des besoins subjectifs.

Notre époque n’a pas encore surmonté ce biais utilitariste particulier qui considère l’invention technique comme primordiale et l’expression esthétique comme secondaire ou superflue ; ce qui signifie que nous devons encore reconnaître que la technique découle de l’homme dans son ensemble, dans ses interactions avec chaque partie de son environnement, utilisant toutes ses aptitudes pour tirer le meilleur parti de ses propres potentiels biologiques et écologiques.

Dès les premiers stades de la domestication, le piégeage et la cueillette exigeaient moins d’outils qu’une observation attentive des mœurs et des habitats animaux, appuyée par un vaste échantillonnage expérimental de plantes et une interprétation perspicace des effets de divers aliments, médicaments et poisons sur l’organisme humain. Dans ces découvertes horticoles qui, si Oakes Ames avait raison[12], ont dû précéder de plusieurs milliers d’années la domestication active des plantes, le goût et la beauté formelle jouaient un rôle tout aussi important que leur valeur nutritive ; ainsi, les premières plantes domestiquées, hormis les céréales, étaient souvent appréciées pour la couleur et la forme de leurs fleurs, leur parfum, leur texture, leur saveur épicée, plutôt que pour leur seule valeur nutritive. Edgar Anderson a suggéré que le jardin néolithique, à l’instar des jardins de nombreuses cultures plus simples actuelles, était probablement un mélange de plantes alimentaires, de plantes tinctoriales et de plantes ornementales, toutes considérées comme également essentielles à la vie[13].

De même, certaines des expériences techniques les plus audacieuses des premiers hommes n’avaient rien à voir avec la maîtrise de l’environnement extérieur : elles concernaient la modification anatomique ou la décoration superficielle du corps humain à des fins de valorisation de la sexualité, d’expression de soi ou d’appartenance à un groupe. L’abbé Breuil a trouvé des traces de telles pratiques dès la culture moustérienne, qui ont contribué tout autant au développement de l’ornementation que de la chirurgie[14]. De toute évidence, les outils et les armes, loin de dominer l’équipement technique de l’homme, comme le suggéraient trop facilement les artefacts pétrifiés, ne constituaient qu’une petite partie de l’ensemble biotechnique ; et la lutte pour la survie, bien que parfois ardue, n’absorbait pas l’énergie et la vitalité des premiers hommes ni ne les détournait de leur besoin fondamental d’ordonner et de donner du sens à chaque aspect de leur vie. Dans cet effort plus vaste, le rituel, la danse, le chant, la peinture, la sculpture et surtout le langage discursif – arts qui utilisent tous les organes du corps – ont dû jouer un rôle décisif pendant longtemps.

À ses origines, la technique était donc liée à la nature humaine dans son ensemble, et cette nature a joué un rôle déterminant dans le développement de chaque aspect de la technologie. Ainsi, à ses débuts, la technique était fondamentalement centrée sur la vie, et non sur le travail ou le pouvoir. Comme dans tout système écologique, d’autres intérêts et finalités humaines, d’autres besoins organiques, ont limité le développement excessif de chaque composante. Quant à la plus grande prouesse technique avant notre ère, la domestication des plantes et des animaux, ce progrès ne doit presque rien aux nouveaux outils, bien qu’il ait favorisé le développement des récipients en argile. Mais il doit beaucoup, comme nous commençons à le comprendre – depuis Eduard Hahn[15]– à une intense concentration subjective sur la sexualité sous toutes ses formes, abondamment visible dans les objets de culte et l’art symbolique. La sélection des plantes, l’hybridation, la fertilisation, l’engraissement, le semis, la castration étaient les produits d’une culture imaginative de la sexualité, dont les premières traces se trouvent des dizaines de milliers d’années plus tôt dans les sculptures à forte connotation sexuelle de femmes paléolithiques : les Vénus[16].

* * *

Mais au moment où l’histoire, sous la forme de documents écrits, révèle que l’économie centrée sur la vie, une véritable polytechnique, fut remise en question et en partie supplantée par une série d’innovations techniques et sociales radicales. Il y a environ cinq mille ans, une monotechnique, vouée à l’accroissement du pouvoir et de la richesse par l’organisation systématique des activités quotidiennes selon un modèle rigoureusement mécanique, vit le jour. À cette époque, une nouvelle conception de la nature humaine émergea, et avec elle, une nouvelle importance accordée à l’exploitation des énergies physiques, cosmiques et humaines, indépendamment des processus de croissance et de reproduction. En Égypte, Osiris symbolise l’ancienne technique, centrée sur la vie ; Atoum-Rê, le dieu soleil, qui créa le monde par sa propre semence sans intervention féminine, représente la technique centrée sur la machine. L’expansion du pouvoir, par la coercition humaine impitoyable et l’organisation mécanique, primait sur l’amélioration de la qualité de vie.

Le principal signe de ce changement fut la construction des premières machines complexes et puissantes, marquant le début d’un nouveau régime, accepté par toutes les sociétés civilisées ultérieures – bien qu’à contrecœur par les cultures plus archaïques – où le travail, consacré à une tâche unique et spécialisée, séparé des autres activités biologiques et sociales, occupait non seulement toute la journée, mais absorbait de plus en plus toute la vie. Ce fut la rupture fondamentale qui, au cours des derniers siècles, a conduit à la mécanisation et à l’automatisation croissantes de toute la production. Avec l’assemblage des premières machines collectives, le travail, par sa dissociation systématique du reste de l’existence, devint une malédiction, un fardeau, un sacrifice, une forme de punition ; et, en réaction, ce nouveau régime suscita bientôt des rêves compensatoires d’opulence sans effort, affranchie non seulement de l’esclavage, mais du travail lui-même.

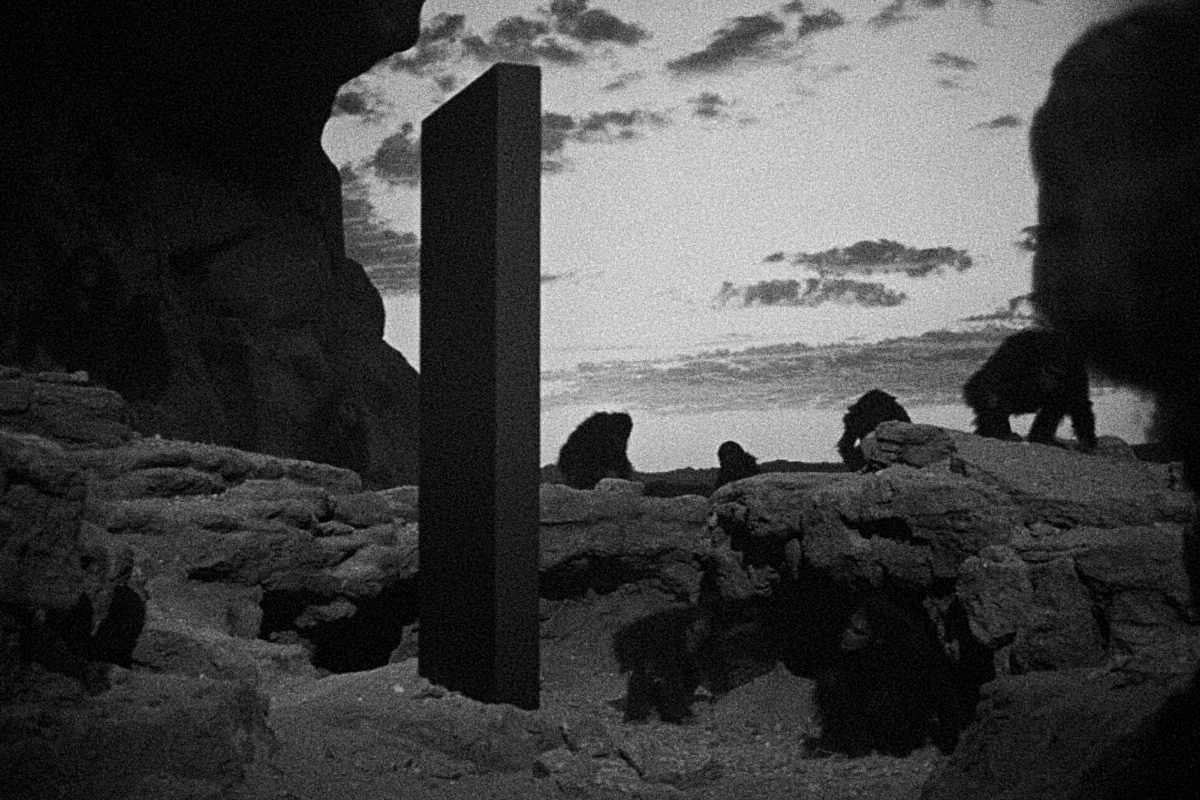

La machine dont je parle n’a jamais été découverte lors de fouilles archéologiques pour une raison simple : elle était composée presque entièrement de parties humaines. Ces parties étaient organisées de manière hiérarchique sous l’autorité d’un monarque absolu dont les ordres, appuyés par une coalition du clergé, de la noblesse armée et de la bureaucratie, garantissaient une obéissance aveugle à tous les composants de la machine. Appelons cette machine archétypale – le modèle humain de toutes les machines spécialisées ultérieures – la « Mégamachine ». Ce nouveau type de machine était bien plus complexe que le tour de potier ou le foret à archet de l’époque, et il est resté le type de machine le plus avancé jusqu’à l’invention de l’horloge mécanique au XIVe siècle.

Seule l’invention délibérée d’une machine aussi puissante a permis la réalisation, souvent en une seule génération, des ouvrages d’ingénierie colossaux qui ont marqué l’âge des pyramides en Égypte et en Mésopotamie. Cette nouvelle technique connut un apogée précoce dans la Grande Pyramide de Gizeh. Cette structure, comme l’a souligné J. H. Breasted, est remarquable. Elle présentait une mesure d’une précision digne d’un horloger[17]. En fonctionnant comme une unité mécanique, les 100 000 hommes qui travaillaient sur cette pyramide ont généré 10 000 chevaux-vapeur ; ce mécanisme humain à lui seul a permis d’ériger cette structure colossale à l’aide des seuls outils les plus simples en pierre et en cuivre, sans l’aide de machines pourtant indispensables comme la roue, le wagon, la poulie, le derrick ou le treuil.

Deux points méritent d’être soulignés concernant ce nouveau mécanisme, car ils permettent de l’identifier tout au long de son histoire jusqu’à nos jours. Premièrement, les organisateurs de cette machine tiraient leur pouvoir et leur autorité d’une source cosmique. La précision des mesures, l’ordre mécanique abstrait, la régularité implacable de cette Mégamachine découlaient directement d’observations astronomiques et de calculs scientifiques abstraits ; cet ordre inflexible et prévisible, intégré au calendrier, fut ensuite transposé à la discipline des individus. Par une combinaison de commandement divin et de coercition militaire impitoyable, une vaste population fut contrainte de subir une misère extrême et un travail forcé à des tâches répétitives et ennuyeuses afin de garantir « la vie, la prospérité et la santé » au souverain divin ou semi-divin et à sa suite.

Le second point est que les graves défauts sociaux de la machine humaine furent en partie compensés par ses remarquables réussites dans la maîtrise des crues et la production céréalière, jetant ainsi les bases d’un essor dans tous les domaines de la culture humaine : l’art monumental, le droit codifié et la pensée systématique et consignée par écrit. Un tel ordre, une telle sécurité collective et une telle abondance, tels qu’ils furent atteints en Mésopotamie et en Égypte, puis en Inde, en Chine, dans les cultures andine et maya, ne furent jamais surpassés jusqu’à la réapparition de la mégamachine sous une forme nouvelle à notre époque. Mais, conceptuellement, la machine était déjà détachée de toute autre fonction et finalité humaine que l’accroissement de la puissance mécanique et de l’ordre : avec un symbolisme mordant, ses produits ultimes en Égypte furent les tombeaux et les momies, tandis que plus tard en Assyrie, le principal témoignage de son efficacité fut généralement la destruction des villes et la contamination des sols.

En un mot, ce que les économistes modernes ont récemment nommé l’ère des machines trouve son origine non pas au XVIIIe siècle, mais aux prémices mêmes de la civilisation. Toutes ses caractéristiques essentielles étaient présentes dès le départ, tant dans les moyens que dans les fins de la mégamachine collective. Ainsi, la prescription pertinente de Keynes, qui préconisait la construction de pyramides comme moyen indispensable de maîtriser la productivité insensée d’une technologie hautement mécanisée, s’applique aussi bien aux premières manifestations de cette technologie qu’aux manifestations actuelles ; car qu’est-ce qu’une fusée spatiale sinon l’équivalent dynamique précis, au regard de notre théologie et de notre cosmologie contemporaines, de la pyramide égyptienne statique ? Toutes deux sont des dispositifs permettant d’assurer, à un coût exorbitant, un accès au paradis à une poignée d’élus.

Malheureusement, bien que la machine de travail se soit prêtée à de vastes entreprises constructives, qu’aucune petite communauté ne pouvait même envisager, et encore moins réaliser, le résultat le plus flagrant a été obtenu par le biais des machines militaires, dans des actes colossaux de destruction et d’extermination humaine, actes qui souillent inlassablement les pages de l’histoire, du massacre de Sumer aux bombardements de Rotterdam et d’Hiroshima. Tôt ou tard, me semble-t-il, nous devrons avoir le courage de nous demander : cette association d’une puissance et d’une productivité démesurées avec une violence et une destruction tout aussi démesurées est-elle purement accidentelle ?

L’usage abusif des mégamachines aurait été intolérable si elles n’avaient pas apporté de réels bienfaits à l’ensemble de la communauté en élevant le niveau de l’effort et des aspirations humaines collectives. Le moindre de ces avantages résidait dans le gain d’efficacité découlant de la concentration sur des mouvements rigoureusement répétitifs, déjà présents dans les procédés de meulage et de polissage de la fabrication d’outils néolithiques. Ceci endurcit l’homme civilisé à de longues périodes de travail régulier, avec une productivité accrue. Mais le corollaire social de cette nouvelle discipline était peut-être encore plus significatif : certains bienfaits psychologiques, jusque-là réservés aux rituels religieux, se transposaient au travail. Les tâches stériles et répétitives imposées par la mégamachine, que l’on associe, sous une forme pathologique, à une névrose obsessionnelle, servaient néanmoins, comme tout rituel et tout ordre contraignant, à atténuer l’anxiété et à protéger le travailleur des pulsions souvent démoniaques de l’inconscient, désormais affranchi des traditions et coutumes du village néolithique.

En résumé, la mécanisation et la régimentation, par le biais des armées de travailleurs, des armées militaires et, finalement, des modes d’organisation industrielle et bureaucratique qui en découlent, ont complété et progressivement remplacé les rituels religieux comme moyen de gérer l’anxiété et de promouvoir la stabilité psychologique des populations. Le travail ordonné et répétitif offrait un moyen quotidien d’autocontrôle, plus répandu, plus efficace et plus universel que les rituels ou la loi. Cette contribution psychologique, jusque-là insoupçonnée, représentait une possibilité plus importante que les gains d’efficacité productive, trop souvent contrebalancés par des pertes absolues lors des guerres et des conquêtes. Malheureusement, les classes dirigeantes, qui se prétendaient exemptées de travail manuel, n’étaient pas soumises à cette discipline ; aussi, comme en témoigne l’histoire, leurs fantasmes désordonnés se sont-ils trop souvent concrétisés par la destruction et l’extermination.

* * *

Après avoir esquissé les prémices de ce processus, je dois, à mon grand regret, passer sous silence les forces institutionnelles à l’œuvre ces cinq derniers millénaires et aborder brutalement l’époque actuelle, où les formes ancestrales de biotechnique sont soit réprimées, soit supplantées, et où l’expansion continue de la Mégamachine elle-même est devenue, avec une obstination croissante, la condition du progrès scientifique et technique, sinon la finalité même de l’existence humaine. Si les indices que j’ai tenté de mettre au jour s’avèrent utiles, nombre d’aspects de la transformation scientifique et technique des trois derniers siècles exigeront une réinterprétation et un réexamen judicieux. Car, à tout le moins, nous sommes désormais tenus d’expliquer pourquoi l’ensemble du processus de développement technique est devenu de plus en plus coercitif, totalitaire et – subjectivement parlant – compulsif et irrationnel.

Avant d’accepter la transposition ultime de tous les processus organiques, fonctions biologiques et aptitudes humaines en un système mécanique contrôlable de l’extérieur, de plus en plus automatisé et auto-extensible, il serait judicieux de réexaminer les fondements idéologiques de ce système, axé sur la centralisation du pouvoir et le contrôle externe. Nous devons, en effet, nous demander si la finalité probable de ce système est compatible avec le développement des potentialités spécifiquement humaines. Considérons les alternatives qui s’offrent à nous. Si l’homme était réellement, comme le suppose encore la théorie actuelle, un être dont le développement repose essentiellement sur l’utilisation d’outils, sur quels fondements valables proposons-nous aujourd’hui de dépouiller l’humanité de la grande variété d’activités autonomes historiquement associées à l’agriculture et à l’industrie, laissant à la masse restante des travailleurs la tâche triviale de surveiller des boutons et des cadrans et de répondre à une communication unidirectionnelle et à une télécommande ? Si l’homme doit son intelligence principalement à son aptitude à utiliser des outils, quelle logique justifie-t-on aujourd’hui de les lui retirer, le réduisant ainsi à un être inutile et sans-travail, conditionné à n’accepter que ce que lui offre la Mégamachine ? Un automate au sein d’un système d’automatisation plus vaste, condamné à la consommation forcée, comme il l’était jadis à la production forcée ? Que restera-t-il de la vie humaine si, les unes après les autres, les fonctions sont soit accaparées par la machine, soit génétiquement supprimées, voire chirurgicalement effacées ?

Mais si l’analyse du développement humain en relation avec les techniques, esquissée dans cet article, s’avère pertinente, une critique encore plus fondamentale s’impose : il nous faut alors remettre en question la tentative actuelle de déplacer le centre de l’activité humaine de l’environnement organique et du groupe humain vers la mégamachine, et finalement de réduire toutes les formes de vie et de culture à celles qui peuvent être traduites dans le système actuel d’abstractions scientifiques et transférées à grande échelle aux machines et appareils électroniques. Nous sommes désormais en mesure de remettre en question les hypothèses douteuses qui ont trop longtemps été considérées comme des axiomes, car le système de pensée sur lequel elles reposent encore est antérieur de trois siècles à toute compréhension comparable à celle que nous avons aujourd’hui – scientifique, humaniste et historique – de la nature humaine et de ses dons particuliers. De l’âge des pyramides à ce que l’on appelle l’ère nucléaire, constatons-nous, les inventeurs et les maîtres de la mégamachine ont été hantés par des illusions d’omniscience et d’omnipotence. Ces illusions ne sont pas moins irrationnelles maintenant qu’ils disposent de toutes les formidables ressources des sciences exactes et d’une technologie de pointe.

La conception de l’ère nucléaire d’un « pouvoir absolu » et d’une intelligence infaillible, exercés par une élite militaro-scientifique, correspond à la conception de l’âge du bronze d’une royauté divine ; toutes deux relèvent du même schéma magico-religieux infantile que les sacrifices humains rituels. Les organismes vivants ne peuvent utiliser qu’une quantité limitée d’énergie, de même que les individus ne peuvent exploiter qu’une quantité limitée de connaissances et d’expérience. L’excès comme le manque sont tout aussi fatals à l’existence organique. Même un excès de connaissances abstraites, déconnectées des sentiments, de l’évaluation morale, de l’expérience historique et de toute action responsable et intentionnelle, peut engendrer un grave déséquilibre, tant au niveau de l’individu que de la communauté.

Les organismes, les sociétés, les êtres humains ne sont rien de moins que des mécanismes délicats de régulation de l’énergie, mis au service de la vie. Dans la mesure où notre mégatechnique ignore ces intuitions fondamentales sur la nature des organismes et des personnalités humaines, elle fait preuve de prescience dans son attitude envers la personnalité humaine, même lorsqu’elle n’est pas ouvertement irrationnelle. Compte tenu des implications de cette faiblesse, un démantèlement délibéré et à grande échelle de la mégamachine, sous toutes ses formes institutionnelles, s’impose, avec une redistribution du pouvoir et de l’autorité à des unités plus petites, placées sous contrôle humain direct.

Si la technique doit être remise au service de l’humain, il faut que cela soit nécessaire. La culture, voie du progrès, ne mènera pas à l’expansion continue de la Mégamachine, mais au développement de toutes les composantes de l’environnement organique et de la personnalité humaine qui ont été réprimées afin de magnifier le pouvoir de la seule intelligence pure et, par là même, de maximiser son exercice collectif coercitif et sa productivité quantitative. L’expression et l’épanouissement délibérés des potentialités humaines exigent une approche tout à fait différente de celle qui vise uniquement à contrôler les forces naturelles et à modifier la nature humaine pour faciliter et étendre le système de contrôle. Nous savons aujourd’hui que le jeu, le sport, le rituel et le rêve-fantasme, au même titre que le travail organisé, ont exercé une influence formatrice sur la culture humaine et même sur les techniques. Mais le jeu de l’imagination ne peut longtemps se substituer au travail productif ; ce n’est que lorsque le jeu et le travail s’intègrent à un ensemble culturel plus vaste, comme dans la description des faucheurs par Tolstoï dans Anna Karénine, que les multiples exigences d’un plein épanouissement humain peuvent être satisfaites.

Au lieu de considérer la libération du travail comme la principale contribution de la mécanisation et de l’automatisation, je suggérerais plutôt la libération du travail.

Pour un travail éducatif et formateur, source d’épanouissement personnel même au niveau physiologique le plus élémentaire, une technologie centrée sur la vie pourrait constituer la contribution la plus salutaire. Elle pourrait s’avérer un contrepoids indispensable à l’automatisation généralisée, en protégeant notamment le travailleur déplacé de l’ennui et du désespoir suicidaire, seulement temporairement soulagés par des anesthésiants et des sédatifs, et en lui permettant de s’exprimer des élans constructifs, des fonctions autonomes et des activités porteuses de sens.

Libéré de sa dépendance absolue à l’égard de la Mégamachine, l’homme pourra accéder à tout le monde de la biotechnologie ; et les aspects de sa personnalité atrophiés ou paralysés par un usage insuffisant pourront de nouveau s’épanouir. L’automatisation est en effet la finalité propre d’un système purement mécanique ; et, subordonnée à d’autres finalités humaines, elle servira la communauté humaine avec autant d’efficacité que les réflexes, les hormones et le système nerveux autonome – la première expérience d’automatisation de la nature – servent le corps humain.

Mais l’autonomie est la fin propre des organismes ; et tout développement technique futur doit viser à rétablir l’autonomie à chaque étape du développement humain en donnant libre cours à toutes les facettes de la personnalité humaine, et non seulement aux fonctions qui servent la machine.

Je suis conscient qu’en soulevant ces questions difficiles, je ne prétends pas apporter de réponses toutes faites, et je ne suggère pas non plus qu’il soit facile d’en trouver. Mais il est temps que notre attachement inconditionnel à la machine, qui découle en grande partie d’une interprétation réductrice des débuts du développement technique humain, cède la place à une vision plus complète de la nature humaine et du milieu technique, tels qu’ils ont évolué conjointement.

Lewis Mumford

Retrouvez le texte original sur https://www.jstor.org/stable/3101930?seq=1

[1] Pierre Teilhard de Chardin, Le Phénomène humain, Seuil, Paris, 1955.

[2] Kenneth P. Oakley, Man, the tool-maker, British Museum, Londres, 1963.

[3] Ernst Mayr, Animal Species and Evolution, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1963.

[4] R. U. Sayce, Primitive Arts and Crafts: An Introduction to the Study of Material Culture, Cambridge University Press, Cambridge, 1933.

[5] C. Daryll Forde, Habitat, Economy, and Society: A Geographical Introduction to Ethnology, Methuen, Londres, 1945.

[6] André Leroi-Gourhan, Milieu et Techniques, Albin Michel, Paris, 1945.

[7] Robert J. Braidwood, Prehistoric Men, Chicago Natural History Museum, Chicago, 1961.

[8] Arthur N. Hocart, Les progrès de l’homme, Payot, Paris, 1935.

[9] Leslie A. White, The Science of Culture, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1949. Aussi, plus brièvement dans « Four Stages in the Evolution of Minding », dans The Evolution of Man, Sol Tax, Chicago, 1960.

[10] André Varagnac, De la Préhistoire au Monde Moderne. Essai d’une Anthropologie dynamique, Plon, Paris, 1954.

[11] Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon,1958.

[12] Oakes Ames, Economic Annuals and Human Cultures, Botanical Museum of Harvard University, Cambridge (Mass.), 1939.

[13] Edgar Anderson, Plants, Man and Life, Boston (Mass.), 1952.

[14] Henri Breuil et Raymond Lantier, Les Hommes de la pierre ancienne, Payot, Paris,1951.

[15] Eduard Hahn, Das Alter der Wirtschaftlichen Kultur: ein Ruckblick und ein Ausblick, Carl Winter, Heidelberg, 1905.

[16] Gertrude R. Levy, The Gate of the horn: A Study of the Religious Conceptions of the Stone Age, Faber and Faber, Londres 1948.

[17] James Henry Breasted, The Conquest of Civilization, Harper & Brothers, New York, 1926.