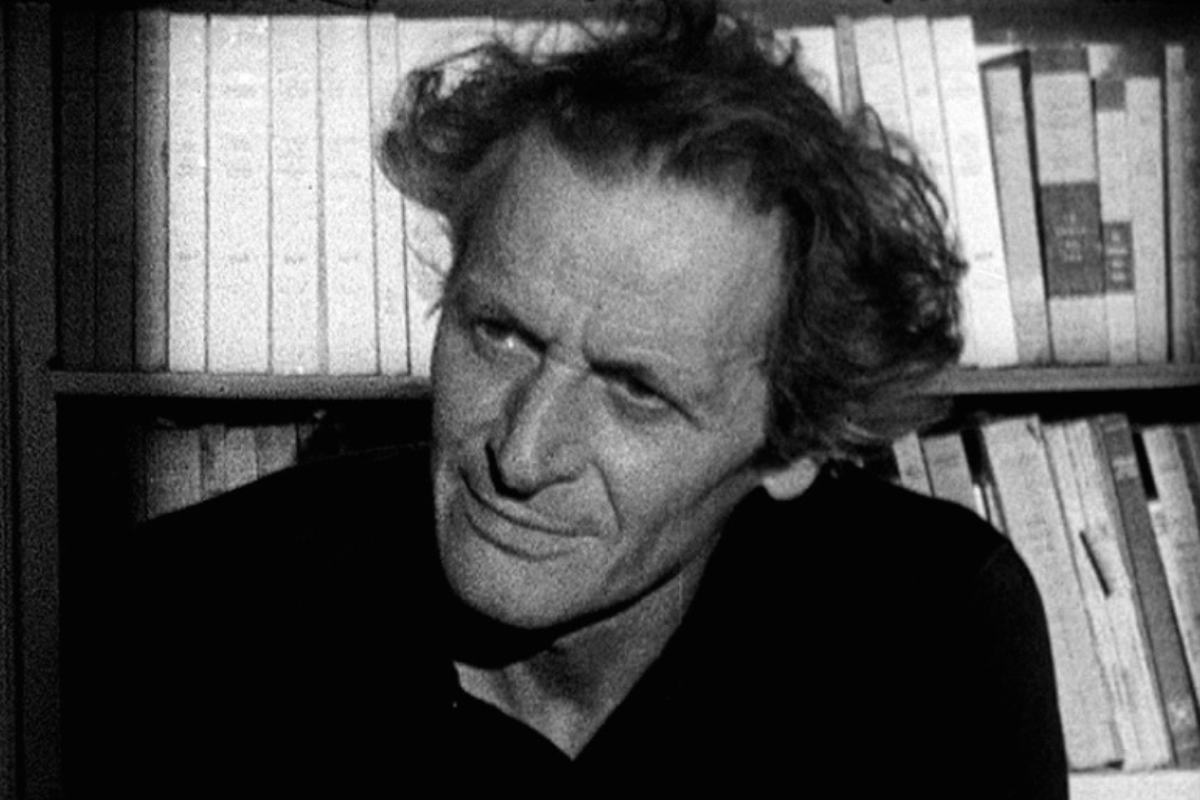

Cet entretien avec Dionys Mascolo fut publié par le département de français et d’italien de l’université Northwestern en 1994. Dionys Mascolo y retrace son parcours personnel, de l’enfance pauvre sous l’Occupation à son entrée chez Gallimard et sa rencontre avec Marguerite Duras et Robert Antelme. Il y évoque l’engagement du groupe de la rue Saint-Benoît dans la Résistance et la situation politique française jusqu’à à Mai 68.

Jane Β. Winston : Après la guerre, un groupe s’était formé autour du trio que vous avez formé à partir du printemps 1943 avec Robert Antelme et Marguerite Duras. Les opinions philosophiques et politiques des membres de ce groupe reflétaient en même temps des opinions personnelles – et donc diverses – et certaines bases communes. Pour permettre de mieux comprendre votre contribution individuelle à ce groupe, pouvez-vous discuter de votre histoire personnelle ?

Dionys Mascolo : Mon père était d’origine italienne, naturalisé français ; ma mère, fille d’un bourguignon et d’une Flamande, Parisienne, elle. J’avais cinq frères et sœurs. J’avais quinze ans quand mon père est mort dans un accident d’auto. Mon père était une sorte d’esthète, un peu aventurier, enfin. Il a été musicien. Il a été, pour gagner un peu sa vie, professeur de violon et puis brocanteur. Il achetait des objets d’art. Il a découvert des tableaux de maître qui étaient vendus pour rien, il les a revendus cher. Alors, pendant quelques années avant sa mort, nous avons été dans une sorte d’aisance. Après sa mort, il avait une assurance sur la vie qui nous a permis de vivre trois ou quatre ans. Mais ensuite, nous avons été très pauvres, avec les cinq frères et sœurs. Pendant l’Occupation, ma mère allait avec des boîtes à lait chercher de la soupe populaire. Je travaillais. J’ai d’abord été téléphoniste et puis garçon de courses. Le métier de garçon de courses me plaisait beaucoup parce qu’on était libre. En me voyant lire des philosophes grecs, on m’a proposé d’entrer dans des bureaux, mais j’avais horreur des bureaux. Je préférais être garçon de courses. Finalement, je suis entré dans les bureaux parce que j’étais amoureux d’une fille et j’avais peur que le métier de garçon de courses la dégoûte. Je suis entré dans les bureaux pendant six mois quand Michel Gallimard – que j’avais connu au lycée et qui me donnait des livres à lire de temps en temps et me questionnait – m’a présenté à Gaston Gallimard en faisant l’éloge de mes lectures. Gaston m’a proposé d’entrer chez Gallimard en 1942. C’est ainsi que j’ai connu Marguerite [Duras] qui était alors secrétaire à la Commission de Contrôle du Papier d’Édition au Syndicat des Éditeurs. Moi, j’apportais à la Commission de Contrôle des manuscrits de Gallimard.

J. W. Quelles études avez-vous faites ?

D. M. J’avais commencé à faire des études au lycée que j’ai abandonné à la mort de mon père et puis j’ai recommencé à étudier tout seul tout en travaillant. J’étudiais la nuit. Je dormais quatre heures. Juste avant de devenir très pauvre, j’ai essayé d’entrer en khâgne, c’est-à-dire, ce qui prépare l’École Normale. J’ai été vingt-quatre heures et je me suis enfui, horrifié. J’étais très sauvage, très sauvage. Je ne voulais pas avoir de montre. Je ne voulais pas avoir de papiers d’identité sur moi. J’étais un sauvage, une sorte de rebelle, mais sans idéologie, instinctivement.

J. W. À cet âge, quelles étaient les lectures qui vous ont marqué ?

D. M. Comme je vous ai dit, j’ai passé le baccalauréat en étudiant seul. Et, comme je n’avais pas d’argent, je lisais des livres que j’empruntais dans une bibliothèque municipale. J’étais relativement ignorant – je ne connaissais rien, par exemple, du surréalisme. Rien, non rien. Je n’avais pas lu une ligne d’André Breton. J’avais lu plutôt Claudel, Péguy, ces écrivains. En même temps, je lisais Nietzsche, qui m’a beaucoup marqué d’ailleurs. C’est Nietzsche probablement qui a fécondé mon esprit beaucoup plus que tout ce je que pouvais lire à l’époque. Je lisais Tolstoï, Dostoïevski, Balzac. Mais Nietzsche et puis ensuite Stendhal ont été des sortes de maîtres et de frères, d’amis à travers les siècles, les amis dans l’âme. Mais tout ça était très anarchique. J’avais d’énormes lacunes. Chez Gallimard, j’ai commencé à lire des gens comme Queneau, Michel Leiris, Georges Bataille, Maurice Blanchot.

J. W. À cette époque, on vivait sous l’Occupation allemande. Mais qu’est-ce qu’on savait, en 1941 ou 1942, des camps de concentration ?

D. M. Nous ne savions rien du tout, ni Robert ni Marguerite ni moi. Et pas seulement en 1940 ni 1941, mais en 1943, en 1944. On a su en 1944 à la Libération seulement, oui. Mais on pensait aux prisonniers de guerre beaucoup plus qu’aux camps de concentration. Les camps de concentration, on en avait su quelque chose avant la guerre, mais on pensait que c’était des camps de prisonniers des opposants au système, comme il y avait en France des camps pour les réfugiés espagnols de la guerre d’Espagne. Ce n’était pas les camps de concentration avec le sens que l’expression a aujourd’hui. C’étaient des prisons, il y avait des prisonniers, mais c’est tout. On ne savait rien du tout sur les camps de concentration, y compris sur Robert Antelme qui était déporté. Nous n’imaginions pas du tout qu’il était dans un camp de concentration comme on a su après. On pensait qu’il était prisonnier.

J. W. Avant juin 1943, quelles étaient vos idées politiques ? Que pensiez-vous du communisme ? Ou est-ce que vous y pensiez ?

D. M. Pas du tout. J’étais apolitique. Ce qui m’a politisé, c’est la lecture que j’ai faite de L’Histoire de la Révolution française de Michelet. J’ai lu alors les discours de Robespierre, les discours de Saint-Just. Dès 1943, j’ai trouvé chez un bouquiniste des quais les œuvres de Saint-Just. C’est ça qui m’a conduit à faire l’édition de morceaux choisis de Saint-Just, avec une longue préface, en 1946. Ce qui m’a politisé, c’est exactement Michelet. Auparavant, j’ai assisté à la guerre, à la guerre entre les Russes et les Allemands, comme on assiste à une tragédie antique. J’en ai eu honte après, comme j’ai eu honte d’avoir pris le métro à côté de gens qui portaient l’étoile jaune et de ne pas m’être enfui en hurlant. J’en ai eu honte après. Mais, sur le moment, j’avais accepté les choses comme on accepte l’absurdité du monde, comme on accepte le fait que votre mère doit mourir un jour, etc. Tout cela me semblait être le destin. C’est-à-dire, bon, j’étais idiot dans ce sens

J. W. Est-ce que les révélations dans les derniers mois de la guerre ont mené à une réalisation du problème de ce qu’on appellerait aujourd’hui racisme ? Est-ce qu’on pensait dans des termes racistes ou antiracistes à cette époque ?

D. M. Je ne me souviens pas de m’être dit « antiraciste. » Je ne me souviens pas de m’être heurté. . . évidemment, s’il y avait eu une manifestation raciste, nous aurions été contre à l’époque. Mais concrètement la chose ne se produisait pas. Les horreurs étaient presque occultes. Et pour le colonialisme, nous sommes devenus anticolonialistes au moment où les peuples coloniaux se sont révoltés. Par exemple, nous avons été inconscients complètement – je l’ai su après — des massacres qu’il y a eu à Madagascar et des massacres qu’il y a eu en Algérie, à Sétif. En même temps qu’on se libérait des Allemands ici, on massacrait des Algériens. Mais ça, nous ne l’avions pas su ; ça nous est passé par-dessus la tête. Pas su, ou pas remarqué, ça n’a pas été dit, personne ne l’a dit. C’était une inconscience collective formidable, épouvantable.

J. W. Qui, du trio de la rue Saint-Benoît, s’était inscrit dans la Résistance en septembre 1943 ?

D. M. Tous les trois ensemble, le même jour, avec un ami de Mitterrand et Mitterrand lui-même qui étaient venus rue Saint-Benoît. Je me souviens bien de ce moment, surtout du fait parce qu’il fumait des cigarettes anglaises. Il avait été à Londres peu de temps auparavant, et il était revenu avec des cigarettes anglaises. Alors je me souviens de l’odeur de cigarettes anglaises le jour où nous avons adhéré au mouvement.

J. W. Et vous considérez que vous étiez tous les trois apolitiques même à ce moment-là ?

D. M. Même à ce moment-là, oui, presque complètement. Et même, après coup, j’ai considéré que la Résistance du mouvement de Mitterrand était une Résistance apolitique, bourgeoise, une Résistance nationale, mais sans idée politique du tout. Une Résistance « contre l’occupant, c’est assez, ça suffit ». Mais il faut dire qu’on n’avait pas beaucoup de mérite à entrer dans la Résistance parce que, en 1943, la résistance des Russes aux armées allemandes laissait prévoir que l’Allemagne serait vaincue. Mais vraiment je ne peux pas reconstituer mon état d’esprit de l’époque. Je mentirais en disant que j’étais déjà politisé, peut-être je me trompe en disant que je ne l’étais pas encore. J’étais en train d’être politisé.

J. W. Et la route, alors, de Michelet au communisme ?

D. M. Marguerite s’est inscrite en novembre ou décembre 1944 dans un mouvement d’effusion, spontané, un mouvement assez irréfléchi au fond. C’était à cause du dégoût qu’elle a eu — et cela à cause de la déportation de Robert – le dégoût qu’elle a eu devant les dames, les mondaines gaullistes qu’elle voyait à la gare d’Orsay. À mesure que des troupes alliées avançaient en Allemagne, il y avait des prisonniers de guerre et, à la fin, des déportés qui étaient libérés. Les dames en question assistaient à l’arrivée des prisonniers. Marguerite s’en occupait aussi pour le journal du mouvement de Mitterrand, et elle était dégoûtée par l’attitude condescendante des dames qui faisaient comme si elles étaient des dames de charité, méprisantes. Et elle s’est inscrite aveuglément au Parti communiste.

J. W. Vouliez-vous voir à la fin de la guerre la fin et du capitalisme et du fascisme ?

D. M. Je ne sais pas. Je sais seulement qu’au début, dans la misère générale après la fin de la guerre, les apparences extérieures de la vie bourgeoise nous ont dégoûtés. Mais c’est un sentiment qui a besoin de trouver des appuis idéologiques, et, ces appuis idéologiques, nous ne les avons pas trouvés facilement. En tout cas, connaissant Edgar déjà, puis connaissant par Marguerite des gens qui étaient au Parti communiste, je me souviens d’avoir lu alors – c’est peut-être en 1944 après la Libération, ou peut-être juste avant ou juste après la fin de la guerre – les comptes rendus des procès de Moscou, toujours que j’avais achetés sur les quais. Et le stalinisme nous dégoûtait complètement. C’est pourquoi nous avons tardé beaucoup, Robert et moi, à nous inscrire au Parti. Seulement, comme je l’explique dans autour d’un effort de mémoire, nous pensions que les Russes ayant fait la guerre avec les puissances occidentales démocratiques avaient mis fin à ce qu’on appelait « l’encerclement capitaliste » des Russes. Depuis 1920, les Russes vivaient dans l’idée de l’encerclement capitaliste, et c’était juste. Tous les pays du monde évolués, des mondes bourgeois, des mondes capitalistes libéraux, mêmes démocratiques étaient adversaires de la Russie. Donc, nous nous expliquions le stalinisme et les procès de Moscou par l’encerclement capitaliste. Comme la guerre nous l’avions faite avec eux, nous pensions que le stalinisme était fini, que ce n’était plus nécessaire. C’est pourquoi nous nous sommes inscrits au Parti, Robert et moi, au printemps 1946. Même quand je me suis inscrit avec Robert, nous étions dans une psychologie d’opposants. Nous étions des sortes de rebelles à l’intérieur. Nous n’étions pas obéissants. Nous étions à l’intérieur du Parti dans une attitude d’insoumission. Une fois inscrits, nous avons fait immédiatement un rapport contre Kanapa, c’est-à-dire, contre les intellectuels Jdanovistes. Nous nous sommes inscrits pas pour saboter, mais naïvement, pour essayer de réformer les déformations idéologiques du Parti. Nous pensions naïvement que c’était possible d’améliorer l’état intellectuel des dirigeants du Parti. Quand il y a eu le procès Rajk à l’automne 1949 – quand il y a eu un premier procès – nous avons été complètement désespérés.

J. W. Est-ce que vous considériez le capitalisme comme une sorte de matrice toujours susceptible de secréter le fascisme, tel que le décrit Edgar Morin – qui s’est joint au groupe de la rue Saint-Benoît dès 1946 – dans son Autocritique ?

D. M. Mais le fascisme est un phénomène nouveau, post-léniniste. Le capitalisme, c’était déjà suffisant. C’est l’exploitation de l’homme par l’homme, c’est la définition du capitalisme selon Marx, et c’est ça qui mène à l’idée communiste. Alors, le fascisme est un épiphénomène à part le nazisme et le fascisme italien même. C’était une imitation non anticapitaliste du léninisme bolchevique. L’hitlérisme aussi est une imitation de la révolution de 1917, à sa manière, dans une autre idéologie. C’est une mobilisation des forces de la terre et du sang, de la patrie, alors que le léninisme est une mobilisation du prolétariat, de la classe ouvrière. Mais dans les formes, c’était très voisin. D’ailleurs, à la fin de la guerre, on a appelé d’un terme générique les deux phénomènes : le mot « totalitarisme » recouvrait fascisme et bolchevisme.

J. W. À partir de 1946, le trio de la rue Saint-Benoît s’est élargi grâce à la présence d’Edgar Morin, qui est venu y habiter avec sa femme, Violette, et aussi de la présence fréquente de plusieurs autres personnes. Edgar Morin a suggéré que la plupart des membres du groupe de la rue Saint-Benoît étaient excentriques ou marginalisés par rapport aux catégories socio-économiques ou culturelles traditionnelles. Il considère que, parce que vous n’avez pas subi l’imprinting, vous bénéficiez d’une certaine liberté ou flexibilité intellectuelle vis-à-vis des structures de pensée imposées par la société. Est-ce que vous considérez que, personnellement, vous étiez marginal ?

D. M. Je ne sais pas le sens exact que Edgar donne au mot marginal, parce que nous n’étions pas marginaux, c’est-à-dire, nous n’étions pas drogués, nous n’étions pas prostitués, nous n’étions pas voleurs. Je travaillais, j’étais salarié. Marguerite a été salariée. Robert, avant sa déportation, était salarié, fonctionnaire. Ça, ce n’est pas marginal. Après la Libération, après la guerre, peut-être, quand nous avons fait de façon un peu sauvage les éditeurs avec Marguerite et Robert. Quand Edgar parle d’imprinting, il veut dire que nous n’avions pas subi la formation universitaire. Oui, mais, si je comprends bien, ceux qui subissent l’imprinting sont des imbéciles qui se laissent former, dresser, comme on dresse les chiens, les animaux. Et ce n’est pas parce qu’on n’a pas subi l’imprinting qu’on est marginal. Je fais une différence. J’ai connu des gens qui étaient des marginaux, ça veut dire des gens qui n’avaient pas de femme, pas de sexualité régulière, pas de travail régulier, pas de domicile fixe. J’en ai connu ; nous, ce n’était pas ça du tout. C’est le fait que nous ayons été peu orthodoxes dans les milieux communistes qui fait dire à Edgar que nous étions marginaux. Mais jusqu’à ce que je les ai connus, jusqu’à ce que nous entrions dans la Résistance, Robert et Marguerite avaient mené une vie parfaitement bourgeoise. Le père de Robert était sous-préfet. Ils avaient fait des études, ils s’étaient connus à la Faculté de Droit, ils ont des licences – ou même un doctorat, je ne sais plus – en Droit. Edgar pense peut-être à la période pendant laquelle lui aussi était rue Saint-Benoît et où il y avait des dizaines d’amis qui venaient, sortaient, venaient manger, etc. Alors, ça faisait plutôt la vie anarchiste ou, comme Claude Roy l’a dit, quelque chose qui ressemblait un peu à la vie des nihilistes russes du temps du tsarisme. Mais est-ce que ça mérite d’être appelé « marginalité » ? Je ne crois pas. Je travaillais chez Gallimard et, en dépit de ce que dit Edgar, j’avais beaucoup de travail chez Gallimard. J’avais eu l’autorisation de n’arriver le matin qu’à dix heures du matin, mais j’y étais quelquefois jusqu’à huit heures, huit heures et demie du soir. Et je devais lire tous les livres publiés. Est-ce que c’est marginalité ça ? Je ne crois pas. Ou alors, s’il veut dire intellectuellement marginal, alors oui. Nous n’avions pas de maître à penser. Ou alors, moi, mon maître à penser à l’époque, c’était par-dessus tout Raymond Queneau, qui n’était ni philosophe ni vraiment politiquement engagé, mais tout dans sa conduite, dans sa manière de penser, me semblait juste et noble.

J. W. Vous travailliez avec Queneau chez Gallimard. Comment était-ce de travailler dans l’édition pendant l’Occupation ?

D. M. Je ne connais pas les années 1940-41, mais en 1942, les éditeurs pratiquaient ce qu’on appelle l’autocensure. C’est-à-dire, ne publier pas naturellement des textes subversifs ou anti- nazis. Publier des poèmes, des romans. Tous ceux qui ont publié pendant l’Occupation n’étaient pas du tout des collaborateurs. Ceux avec qui je travaillais chez Gallimard – tels que Queneau et Brice Parain – étaient absolument antifascistes. Il y avait aussi deux lecteurs de Gallimard – Ramon Fernandez et Emmanuel Boudot-Lamotte – qui étaient, eux, des collaborateurs. Quand ils entraient dans la pièce, nous nous taisions.

J. W. Et la maison d’édition sauvage de la rue Saint-Benoît ?

D. M. Elle s’appelait la Cité universelle. Moi, j’étais seulement un consultant. C’était Robert et Marguerite qui en avaient pris l’initiative – à la fois pour éviter de demander son avis à un éditeur sur tel ou tel projet et aussi pour essayer ainsi de gagner leur vie. Il n’y avait pas de local, pas de bureau. Moi, j’étais collaborateur un peu clandestin, parce que je ne voulais pas avoir l’air aux yeux de Gallimard de travailler ailleurs. C’était un très brave type, un imprimeur, qui a donné l’argent pour publier des livres qui n’ont pas apporté d’argent parce que c’était des tout petits tirages. Le premier, je crois que c’était L’An zéro de l’Allemagne de Edgar. Moi, le Saint-Just. Et Robert, L’Espèce humaine.

J. W. Pour revenir à l’ensemble de la pensée partagée rue Saint-Benoît après la guerre, quelle était votre attitude envers le surréalisme ?

D. M. À partir de 1942, comme apprenti-lecteur chez Gallimard, j’ai découvert les écrits d’André Breton. Mais le surréalisme lui-même, comme mouvement, je ne l’ai découvert qu’à la Libération, quand Maurice Nadeau a publié en 1945 L’Histoire du surréalisme. Cela m’a vraiment révélé ce qu’avait été le mouvement surréaliste, et ça m’a beaucoup frappé. Je continue de penser que le surréalisme est le mouvement de pensée du vingtième siècle le plus important. Il est ce que j’appelle « un communisme de pensée » : c’est une pensée commune, une communauté de pensée. La pensée doit être faite par tous, non par un ; ou, comme dit Hölderlin, l’échange de pensée entre amis, c’est ça seulement la pensée. Individuellement, dit-il, nous n’avons pas de pensée ; solitairement, il n’y a pas de pensée. Il n’y a que le partage de pensée dans le dialogue, le dialogue oral ou écrit. « L’échange de pensée entre amis », pour Hölderlin, c’est ça qui est la vraie pensée. Le surréalisme a été la seule réelle tentative du vingtième siècle pour réaliser une mise en commun de la pensée, un partage de la pensée, un partage des exigences, un partage des révoltes, et caetera. Le contraire de l’image classique du littérateur qui écrit dans sa chambre, le contraire aussi, disons, de quelqu’un pour qui on a, naturellement, de l’estime, mais le contraire de l’attitude de Kafka, le contraire de l’écrivain solitaire. Bien qu’il y ait une solitude de l’écrivain quand il écrit, l’exigence surréaliste était, une fois sorti de sa chambre, de présenter aux amis sa pensée et de leur demander s’ils peuvent la partager ou non, et de rectifier sa pensée en fonction de la pensée des autres. C’est peut-être ce qui manque le plus aujourd’hui dans le monde, dans notre monde actuel.

J. W. Est-ce que vous situez votre pensée, ou la pensée partagée par le groupe de la rue Saint-Benoît, dans une lignée intellectuelle surréaliste ?

D. M. Nous n’avions aucun contact – aucun – avec les surréalistes. Nous avons partagé des pensées, mais de façon non organisée. Le groupe surréaliste était un groupe organisé. Nous, non, c’était inorganisé, tout à fait anarchique. Mais c’est vrai de tous les groupes d’amis. Avant que nous ne nous engagions vraiment dans une action politique, cela restait informel. Surtout Edgar, Robert, Marguerite, et moi, c’était le noyau. Nous passions très souvent des soirées, une partie de la nuit ensemble, à plaisanter, beaucoup, à rire aussi, beaucoup. Mais c’était très différent de ce qu’a fait de son côté le groupe surréaliste. Ils se réunissaient dans la journée, parlaient de choses très sérieuses. La nuit chacun allait de son côté, avec ses amants, ses maîtresses. On ne pourrait pas parler d’influence – ce serait artificiel. C’est au moment où nous avons fondé le Comité des intellectuels français contre la poursuite de la guerre en Algérie, en 1955 – donc dix ans après la Libération – que André Breton et ses amis se sont joints à nous. Et Breton a dit – c’est une phrase fameuse – « Le Comité contre la poursuite de la guerre en Algérie, ce groupe d’intellectuels qui ont fondé le Comité, ont permis au groupe surréaliste de sortir de la solitude politique où il se trouvait depuis la fin de la guerre malgré tous ses efforts. » Mais c’est alors seulement que nous avons connu, un peu, les surréalistes. Breton était à la réunion inaugurale du Comité. Ensuite, aux réunions du Comité, il y avait le représentant du groupe surréaliste qui était Gérard Legrand jusqu’en 1957. Ensuite, c’est Jean Schuster qui est devenu un ami très proche, mon ami très proche avec qui j’ai fait Le 14 juillet contre le Général de Gaulle. Là nous étions très proches des amis surréalistes en politique parce que, par exemple, je n’ai jamais eu la velléité d’appartenir au groupe surréaliste.

J. W. Rue Saint-Benoît, aviez-vous des tendances vers un socialisme du type élaboré par l’école saint-simonienne fondée par Enfantin et Bazard ? Ou vers une harmonie universelle à la Fourier ?

D. M. Non. Non, ça, c’étaient des utopies. On en connaissait vaguement l’existence, mais non. Nous n’étions même pas anarchistes au sens strict. En fait, aujourd’hui je dirai que nous étions des sortes de libertaires, mais sans la théorie. Nous n’étions pas des staliniens. Nous n’étions pas des léninistes, pas vraiment. Mais marxistes, oui, dans un sens très précis, dans le sens où Merleau-Ponty dit « la critique marxiste – la critique faite par Marx des institutions de la bourgeoisie – est un acquis définitif de la conscience politique. » Cela était vrai, cela est toujours vrai. Le marxisme en tant que critique de l’état de choses, de l’exploitation de l’homme par l’homme, c’est toujours vrai aujourd’hui. La critique marxiste est toujours valable, et dans ce sens-là, nous étions marxistes. Pas dans le sens plus étendu du mot qui est d’ailleurs marxiste-léniniste, dictature du prolétariat, non. La lutte des classes, oui, elle existe toujours. Le principe fondamental de ma pensée (de la pensée partagée rue Saint-Benoît), c’est la négativité. La négation de ce qui existe. Nietzsche dit « Je ne connais le vrai que comme le contraire d’un non-vrai réel et vivant ». Et moi, je dis, « je ne sais absolument pas ce que je veux – je n’ai pas de volonté positive – mais je sais ce dont je ne veux à aucun prix et qui existe et contre lequel je lutterai ». Supprimer ce qui, dans le monde, est insupportable, c’est mon projet. Je sais ça, je sais ce qui est insupportable. Ce qui viendra à la place sera en tout cas mieux, mais je ne sais pas ce que je veux. Ça viendra, l’homme l’inventera. Mais, enfin, je ne sais pas ce que je veux, et je me méfie de tous ceux qui ont une volonté précise, les idéologues, les constructeurs d’utopies, qui sont très dangereux. Toutes les utopies ont été transformées en des bagnes. Depuis Platon, toutes les utopies sont des bagnes. La République, c’est un bagne.

J. W. Croyiez-vous rue Saint-Benoît, comme Rousseau, à la bonté originelle de l’être humain avant son entrée en société ?

D. M. Mais où est-elle cette innocence ? Non, ce n’était pas une pensée profonde. C’était contre le péché originel, contre l’Église qui voulait faire de tous les hommes des pécheurs. Alors Rousseau a parlé de la bonté originelle de l’homme. C’est très contestable, c’est une hypothèse d’un idéologue. Mais Rousseau pose le principe communiste dans un sens symbolique quand il dit, du premier homme qui a dit : « ceci est à moi, » que celui-ci a commencé les horreurs de l’histoire. Mais comment soutenir que l’animal homme a été bon ? Mais non, l’animal homme était carnassier, chasseur. Ils s’entretuaient.

J. W. Les pensées de Georges Bataille et de Maurice Blanchot semblent particulièrement proches aux vôtres. Étaient-ils parmi ceux qui fréquentaient d’une façon régulière la rue Saint-Benoît ?

D. M. Bataille, beaucoup. Bataille avait beaucoup de scrupules. Il m’a dit qu’il s’est toujours trompé en politique et qu’il ne voulait pas s’occuper de politique. En fait, il a appartenu pendant un moment seulement, en 1957, au Cercle des intellectuels révolutionnaires que nous avons fait et qui n’a duré que quelques mois. Mais, nous étions devenus très amis, il venait assez souvent manger rue Saint-Benoît, il y a quelquefois dormi. Il était bibliothécaire en province avant d’habiter Paris. Oui, nous étions très proches intellectuellement, très proches.

J. W. Pouvez-vous parler de l’importance, à vos yeux, de sa notion de souveraineté ?

D. M. La souveraineté n’est pas du tout la domination de quoi que ce soit. Ce qu’il appelle comme ça, c’est l’état d’un homme que je crois qu’il a aussi appelé « complet » ou « entier ». Un homme complet n’a renoncé à aucune de ses dimensions dans quelques circonstances que ce soit. Par exemple, un homme n’est pas souverain s’il est un intellectuel qui est incapable de rire, de jouer, de perdre son temps à la recherche d’une innovation érotique, sexuelle. La souveraineté pour Bataille c’est l’exercice de toutes les facultés humaines sans en excepter aucune, y compris celles qui paraissent aux yeux des cuistres les plus frivoles – le rêve, la sexualité, le jeu, l’aventure. Ce qui le distingue tout à fait des penseurs en chambre, des penseurs universitaires, et des philosophes. Bataille n’est pas un philosophe. Blanchot non plus. Ce sont des penseurs. Un philosophe est un penseur mutilé dans le sens où il fait confiance au raisonnement, à la logique, à l’enchaînement de propositions, il utilise les concepts qui sont tous réducteurs de la réalité, etc. Un philosophe c’est-à-dire, un philosophe philosophe – n’est pas un homme complet, ou entier.

J. W. Et vous ?

D. M. Je suis antiphilosophe, antirationaliste. Je trouve que le symbole même de la pensée détestable, c’est Heidegger, pas seulement pour son adhésion momentanée au nazisme, mais il est le plus grand philosophe du vingtième siècle, et pour cela même il a quelque chose de supérieurement méprisable.

J. W. Quel est le rapport entre vos idées politiques et l’antirationalisme ?

D. M. Ça revient au même. L’antirationalisme, c’est de la méfiance à l’égard du jeu de la raison seule. La raison seule, c’est précisément la logique, le jeu des concepts, l’engendrement des concepts, comme depuis Aristote et depuis les théologiens. Dans l’ultrarationalisme, dans le rationalisme intégral, il n’y a même pas de politique. C’est l’état irrationnel du monde, la politique. C’est s’occuper de l’irrationnel même, pour y introduire un peu de raison, en effet ! Mais la révolution n’est pas exactement un projet de la raison.

J. W. Est-ce qu’il n’y a pas dans ce projet qui est et politique et antirationaliste un terrain où vous rejoignez les surréalistes ?

D. M. Je ne dirais pas antirationaliste, d’ailleurs. Je dirais non–rationaliste. Oui, évidemment il a ça, le surréalisme. Sinon, le surréalisme ne serait pas un mouvement de pensée respectable. Oui, il y a une confiance faite à l’imaginaire, au rêve – le rêve n’est pas exactement rationnel – le désir, l’érotisme, ce n’est pas exactement rationnel. Alors, à chaque fois, c’est cela qui est mis en avant — le jeu, le rire, la colère, l’indignation, la révolte. La raison exclut le rire, par exemple. « Vous pleurerez, vous qui riez », dit Bossuet. « Le rire est obscène », a dit Hobbes.

J. W. Vous avez personnellement écrit souvent contre Sartre. Quelles étaient les plus grandes lignes de cette critique ?

D. M. Dans Le Communisme, ça restait théorique. Sartre avait écrit un texte qui s’intitule Matérialisme et révolution. Il parlait de révolution, mais il repoussait la philosophie matérialiste. Or, moi, je tenais à la philosophie, si l’on peut dire, matérialiste, car je fondais toute mon analyse sur le besoin matériel qui, une fois satisfait, prend des formes du désir qui, en se sublimant, devient l’exigence. Je faisais une sorte de hiérarchie entre le besoin élémentaire – le besoin de pain, etc. – puis le besoin de justice qui devient une volonté, une exigence. Et alors je tenais à dire que toutes les exigences de l’âme les plus élevées tiennent encore de la nature du besoin matériel. Philosophiquement, je définissais comme ça : « l’homme est un être de besoin. Être un être de besoin, c’est avoir sa réalité hors de soi. Si je manque de pain, j’ai faim, ma réalité, c’est le pain dans la boulangerie. Mon besoin me met hors de moi. Un être qui n’a pas sa réalité en dehors de soi n’est pas humain. Celui qui a sa réalité en soi, ce serait un dieu ou une bête ». Toute mon idéologie, mon système, c’était ça. Sartre faisait de l’idéalisme, à mes yeux : en philosophe, il rejetait l’hypothèse matérialiste.

Autrement, ce qui me déplaisait beaucoup chez Sartre, ce qui m’a toujours déplu, c’est que, premièrement, il ne vivait pas l’idée communiste, pas du tout ; deuxièmement, il était compagnon-complice des communistes. Sartre a dit des bêtises comme « le rapport Khrouchtchev a été prématuré, il est venu trop tôt ». Il l’a dit pour expliquer le malheur de la révolution hongroise, de la révolution polonaise. Il a dit « le rapport Khrouchtchev a été prématuré, il aurait fallu cacher plus longtemps les crimes de Staline ». De même, il a dit plus tard à propos de la même chose, « il ne faut pas désespérer Billancourt ». (Billancourt, c’est là où il y a les usines Renault.) « Il ne faut pas désespérer Billancourt », c’est donc « il ne faut pas désespérer le prolétariat ». Qu’est-ce que ce serait désespérer le prolétariat ? Ce serait jeter des doutes sur l’humanité du Parti communiste. Alors Sartre était donc un complice du communisme stalinien quand il disait « il ne faut pas dire tout ça. Ça ferait du mal au prolétariat ».

J. W. Edgar Morin dit aujourd’hui reconnaître que Albert Camus avait raison.

D. M. Moi, pas du tout. Camus était un moraliste. Autant dire que La Bruyère avait raison au dix-septième siècle. Camus était très sympathique comme camarade, comme copain. Par exemple, dans la Résistance, il était parfait. Comme penseur, je n’ai jamais aimé ce qu’il a écrit, jamais.

J.W. Quand est-ce que le groupe a commencé à se dissoudre.

D. M. Il ne se dissout jamais. Il se transforme. Edgar Morin s’éloigne à peu près quand Maurice Blanchot, en 1958, au moment de la prise de pouvoir par de Gaulle, se joint à nous.

J. W. Votre groupe s’est prononcé contre la guerre en Algérie aussi bien que contre le pouvoir exercé par de Gaulle. Comment avez-vous manifesté votre position collective contre la guerre d’Algérie ?

D. M. En 1955, on a fondé le Comité des intellectuels français contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord. Et alors, avec l’aide des éditions du Seuil, qui nous prêtait la machine à imprimer, on a lancé un appel, un manifeste qui a été publié dans plusieurs revues et dans des journaux et a eu énormément d’adhésions, y compris d’écrivains bourgeois – Mauriac, l’orientaliste Louis Massignon, etc. Il est liquidé, ce Comité, en 1957, au moment de l’invasion russe en Hongrie, car moi-même j’ai dit aux communistes qui étaient parmi nous, « vous ne pouvez pas travailler avec nous pour le droit des Algériens à disposer d’eux-mêmes et accepter l’écrasement des Hongrois qui sont colonisés. »

Ensuite, en 1960, j’ai pris l’initiative, aidé de Jean Schuster, de rédiger La Déclaration sur le droit à l’insoumission. C’est Blanchot qui lui a donné ce titre. Avant, ça s’appelait « Appel à l’opinion », et il y avait déjà quarante signatures quand Blanchot m’a dit, « Tout de même, Déclaration sur le droit à l’insoumission ou Déclaration sur le droit à la désertion serait mieux ». Et j’ai dit, « Oui, c’est tout à fait bien ». Il y a même eu des gens qui n’étaient pas contents parce qu’ils avaient signé quelque chose qui n’avait pas ce titre-là.

J. W. Et contre de Gaulle, vous avez publié en 1958 une revue, Le 14 juillet. Qu’est-ce que vous vouliez exprimer ? Pourquoi seulement trois numéros ?

D.M. On avait dit ce qu’on voulait dire. On n’allait pas répéter tout le temps la même chose, à savoir que le pouvoir de de Gaulle était un pouvoir personnel et que de Gaulle a triché tout le temps. Il a dit : « Je vous ai compris » aux généraux putschistes, fascistes. Et puis, après, il les a trompés lui-même. Bon, c’était ce que Blanchot, dans un article fameux, a appelé « la perversion essentielle ». Si ce n’était pas un dictateur, de Gaulle, en tout cas c’était un pouvoir personnel. C’est-à-dire, la perversion essentielle de la politique au sens démocratique. Ce n’était pas un pouvoir démocratique, c’était un pouvoir de prestige, monarchique, ou pire : providentiel.

J. W. Et en 1968, est-ce que vous étiez encore très actifs, très politisés ?

D. M. Très. On était sur les barricades. J’ai connu l’expérience de manipuler les pavés, la nuit. Et on a fait un Comité d’action des écrivains et des étudiants. On a publié un bulletin à la fin de l’année 1968 où il y a beaucoup de textes de Blanchot et aussi de moi.

J. W. Est-ce que vous voyez des jeunes aujourd’hui qui se situent un peu comme vous au point de vue politique ? Est-ce que vous voyez ce même esprit d’insoumission ?

D. M. Le dernier témoignage que j’en ai, c’est quand j’étais dans la rue avec ma fille pendant deux jours aux manifestations étudiantes en 1986. J’ai même écrit un manifeste de soutien qui a été signé par beaucoup de gens et publié dans Le Monde, La Quinzaine littéraire, etc. Vous savez qu’il y a eu un jeune Maghrébin – Malik Oussékine – qui a été tué pendant ces manifestations-là. J’étais avec ma fille et ses copains dans les rues et il y a eu des manifestations très prolongées, où l’on criait « À bas le racisme », etc., contre les flics qui avaient frappé à mort ce jeune Maghrébin. Mais je réponds à votre question, je pense que cela peut se reproduire si l’occasion se présente – comme à ce moment-là. Ma fille n’était pas une pétroleuse, mais l’occasion s’est présentée là et elle a été absolument convaincue. Je l’ai beaucoup aimée dans ces jours-là, et de même tous ces jeunes qui étaient très enthousiastes, révoltés. Or, la veille, c’était le calme plat. La veille, il n’y avait rien – on pouvait dire « tout le monde dort ». Alors je continue à espérer que demain il peut se passer quelque chose. Cela ne dort jamais que « d’un œil », comme on dit.

J. W. Vous y seriez ?

D. M. J’espère. Être dans la rue, c’est une jouissance. Je ne veux pas faire de littérature, mais il y a un éros du mouvement dans la rue. Il n’y a pas de doute.

J. W. Vous êtes encore communiste ?

D. M. Oui, en un sens, je vis dans l’idée communiste, mais sans réalisme. Sans réalisme, ça veut dire une sorte d’espoir, mais qui ne prend pas forme d’utopie immédiate. L’idée communiste reste l’idéal d’égalité. Comment y parvenir, c’est une autre question. Comment parvenir jamais à l’égalité entre les hommes, cela fait partie du processus d’hominisation. L’homme n’est pas encore un homme accompli. Il deviendra peu à peu plus homme. Nous sommes encore des hominiens.

Nous sortons des cavernes. Nous marchions à quatre pattes, nous sommes maintenant debout, etc., peut-être que dans quelques millénaires nous serons égaux.

J. W. Vous êtes alors optimiste ?

D. M. Un optimisme d’évolutionniste, oui. Mais optimisme, non, ce serait moins déplaisant, mais aussi bête que pessimisme. En attendant comme je l’ai dit souvent, par exemple, en 1968 nous avons vécu comme dans un temps futur. Pendant quelques semaines, nous avons vécu dans une sorte de vraie fraternité. Dans la rue, de vieilles dames nous arrêtaient et disaient « Ah, c’est beau ce que vous faites ». Aujourd’hui on passe à côté de la vieille dame, on ne se voit même pas. Nous avons vécu pendant quelque temps un avenir. Nous avons vécu comme des projections dans un avenir possible, voilà. C’était sublime.

J. W. Vous avez dit la même chose de la vie rue Saint-Benoît.

D. M. C’était Edgar qui avait dit cela de Robert, et je l’ai appliqué à nous : « Nous étions sans doute plus des hommes de la société sans classe future plutôt que les hommes de la dictature du prolétariat. » Mais oui, c’est vrai, nous avions vécu quelque chose de ça entre nous, une sorte de monastère communiste. Nous avons vécu comme certains moines vivent/ont vécu l’idée évangélique dans le monastère. Nous avons vécu selon une sorte d’Évangile, selon une parole communiste à la Jésus, peut-on dire, ou plutôt à la François d’Assise. Nous avons vécu un peu comme dans un ordre franciscain, c’est vrai. Comme si, à notre manière – mais on ne peut pas se contenter de ça –, nous avions réalisé quelque chose de communisme en nous.

Entretien par Jane Β. Winston