« Car le mystère de l’anarchie est déjà à l’œuvre, il faut seulement que celui qui le retient [τὸ κατέχον] encore ait disparu. »

2 Thessaloniciens 2:7

Carl Schmitt a commencé à développer le concept de Katechon pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il est surtout connu pour le rôle prépondérant qu’il joue dans son livre d’après-guerre sur l’ordre mondial, Der Nomos der Erde (Le Nomos de la Terre, 1950). Compte tenu de la théorie bien développée et cohérente de la théologie politique de Schmitt, et de son inspiration catholique reconnue, on peut affirmer que le Katechon – la figure mondaine qui tient l’Antéchrist à distance jusqu’au retour du Christ – doit être interprété à travers le prisme de ses orientations théologiques. En même temps, il ne fait aucun doute que ce même livre (comme une grande partie de l’œuvre de Schmitt à cette époque) est empreint d’une grande inquiétude, voire d’une grande peur, à l’égard d’une humanité hypertechnologisée. Dans un « monde industrialisé et conçu [technisierten] », écrit-il, créé avec « l’aide de la technologie », les hommes pourraient bien « transformer leur planète en une combinaison d’entrepôt de marchandises et de porte-avions ». Inévitablement, dans cette nouvelle condition, de nouvelles lignes d’amitié doivent être tracées, et au-delà, des armes nucléaires pourraient bien être déployées, menaçant la destruction même de l’humanité[1]. La guerre nucléaire a finalement été évitée ; un nouveau nomos de la terre a peut-être été développé et maintenu.

Faisant écho à la critique de la modernité de Martin Heidegger, l’invocation par Schmitt du Katechon, qui a pour tâche de « contenir » l’anarchie du monde, peut difficilement être séparée du défi de la technologie industrielle et militaire contemporaine, étant donné que l’espoir d’un « nouvel ordre » dépendait au fond d’une réorganisation de cette nouvelle condition technique qui semblait promettre une violence annihilante. Comme l’a brillamment montré Nicolas Guilhot, la pensée américaine des relations internationales de l’après-guerre a joué sur le croisement de concepts séculaires de gouvernance équilibrée et de théologie politique avec des enjeux très modernes d’équilibre global à l’ère nucléaire[2]. On voit comment, dans la guerre froide, le Katechon a lié les langages cybernétiques des systèmes d’information technologisés et les racines théologiques profondes des formes politiques modernes.

Mais cette époque est désormais révolue. Qu’en est-il du XXIe siècle ? Comment pouvons-nous penser le politique – les questions entrelacées de la sécurité, de la technologie et de l’ordre – aujourd’hui ?

Tout d’abord, nous devons reconnaître que nous vivons actuellement l’une des plus grandes révolutions de l’histoire culturelle de l’humanité, au même titre que l’invention de l’écriture ou le développement de l’imprimerie. Ces révolutions ont été initiées par des innovations technologiques, mais ont finalement abouti à des transformations totales des sphères cognitives, culturelles et politiques. Notre révolution numérique n’est pas différente, sauf qu’elle s’est déroulée si rapidement et à une échelle si vaste qu’il a été extraordinairement difficile de cartographier et de comprendre ces changements au fur et à mesure qu’ils se produisaient. Et ce, pour deux raisons : non seulement en raison du rythme et de l’ampleur du changement, mais aussi en raison de l’omniprésence des technologies numériques et de leur capacité à générer des habitudes apparemment naturelles. L’imbrication de l’esprit et du corps humain dans les dispositifs numériques – un processus qui a commencé au début du XXe siècle avec les premières machines cybernétiques réactives, puis avec le développement des ordinateurs électroniques pendant la Seconde Guerre mondiale et après – a créé une situation dans laquelle il est parfois difficile de faire la distinction entre les automatismes transparents de la sphère technologique et le système nerveux humain lui-même, qui s’adapte naturellement. Considérant que nous possédons la qualité neurobiologique appelée « plasticité », notre soumission aux formes machiniques de prédiction et de contrôle devient de plus en plus facile dans ce contexte.

Les technologies persistantes et en réseau ont un accès de plus en plus direct à notre cerveau, car elles forment et manipulent notre attention même. Ainsi, si les effets de surface les plus visibles de la révolution numérique ont attiré l’attention des théoriciens politiques et critiques, pour l’essentiel, l’apparition de nouveaux phénomènes technologiques a été conceptualisée dans le cadre de normes ou de catégories politiques héritées : surveillance, vie privée, parole, règles de la guerre, droits de l’homme, etc. Il est moins évident que la révolution numérique ait incité à repenser le politique en tant que tel au XXIe siècle. Cependant, comme certains penseurs critiques l’ont suggéré, ce qui attire l’attention en ce moment est précisément le lien entre la prévalence des technologies numériques en réseau dans la vie quotidienne et dans toutes les sphères du contrôle économique et administratif, et leur automaticité absolue et implacable. Et ce, pour des raisons très « schmittiennes » : à savoir que cette automaticité menace une dissolution du politique lui-même, une neutralisation de l’autonomie essentielle de l’action politique et une dépolitisation de la vie humaine en général. Qui plus est, cette neutralisation s’est désormais imposée comme une position idéologique, non plus affiliée à une position libérale, mais annoncée par une nouvelle élite technique dont les organisations fonctionnent selon des modalités nouvelles qui ne sont pas toujours bien gérées par les réglementations gouvernementales formelles, en dépit de leur énorme influence dans la sphère publique. Comme l’a mis en garde Evgeny Morozov, l’élan de la Silicon Valley vers ce qu’il appelle un « avenir sans friction », où les algorithmes de suivi des données et d’apprentissage automatique apprennent sans cesse à « résoudre » les problèmes clés de la vie humaine moderne, crée une culture plus large qui n’est pas simplement un virage technocratique dans la politique, mais une neutralisation apolitique plus dangereuse de la politique tout court[3]. Comme l’ont fait valoir Antoinette Rouvroy et Thomas Berns, les nombreuses versions proliférantes de la collecte, de l’analyse et (surtout) de la prédiction des « big data » dans l’ensemble des domaines clés de la vie humaine indiquent toutes une nouvelle forme de « gouvernementalité algorithmique » (parfois appelée plus généralement « gouvernance algorithmique ») qui élimine de plus en plus la décision humaine, et donc la possibilité d’échec, car les algorithmes intègrent tous les écarts et toutes les exceptions dans une production incessante de modèles prédictifs toujours nouveaux, en temps réel, fonctionnant 24 heures sur 24[4]. Ce que le philosophe Bernard Stiegler appelle la « société automatique » est plus qu’une nouvelle « industrie culturelle » pour le capitalisme tardif ; c’est la désintégration totale de nos réseaux sociaux, économiques et politiques par la création de nouveaux automatismes via les technologies de numérisation intégrée. Ce qui est nouveau dans notre nouvelle économie politique et notre nouveau système de connaissance, c’est leur tendance apparemment inévitable à la dépolitisation, c’est-à-dire que la logique de l’automatisation (dans les sphères techniques et humaines, y compris, bien sûr, même dans nos sphères les plus intimes aujourd’hui) empêche toute véritable intervention, interruption, réflexion, décision ou même contestation réelle[5]. Dans le même temps, la vaste échelle et la portée des systèmes en réseau, ainsi que leurs liens avec de multiples couches d’administration – gouvernementales et non gouvernementales – ainsi qu’avec des institutions militaires et d’autres systèmes de contrôle et de coercition, rendent incroyablement difficile le suivi de l’influence et de la topologie de ces espaces numériques. C’est pourquoi les tendances de ces nouveaux systèmes de pouvoir et de gouvernance, au niveau actuel de fonctionnement des technologies numériques, sont peut-être si difficiles à conceptualiser dans les vocabulaires et ordres traditionnels de la théorie politique. Dans son récent livre The Stack : On Sovereignty and Software, Benjamin Bratton a noté que l’émergence de l’informatique à l’échelle planétaire « ne fait pas que déformer et distordre la géographie politique westphalienne, elle crée de nouveaux territoires à son image ». Bratton esquisse une variété de « zones » interconnectées, chacune avec sa propre logique, qui constituent la « pile », une nouvelle configuration mondiale qui redessine tout en les effaçant les formes et processus politiques hérités. Il appelle à une nouvelle façon d’appréhender ces configurations. S’inspirant des idées d’après-guerre de Schmitt, Bratton imagine ce qu’il appelle un nomos du nuage. Même en l’absence d’un nomospropre, ils se fondent couche par couche dans un ordre métastructurel d’un ordre de gouvernement différent : une machine qui est un État maintenu ensemble en décidant des espaces d’exceptions techniques autant que juridiques »[6]. Le danger, prévient Bratton, est que l’automatisation croissante conduise à ce qu’il appelle la « pile noire » et à la diminution croissante de l’autonomie humaine.

Dans un essai de 1929 sur « l’ère des neutralisations et des dépolitisations », Schmitt mettait déjà en garde contre les fantasmes dangereux du « solutionnisme » technocratique que Morozov considère comme rampant dans la culture numérique d’aujourd’hui. Comme l’expliquait Schmitt, c’est précisément le caractère apparemment apolitique de la technologie, sa neutralité, qui masquait son caractère politique essentiel[7]. Aujourd’hui, l’ubiquité et l’échelle planétaire de la révolution numérique invitent à une réflexion similaire. Entre ce que Schmitt appelle la « religion de la technicité » et la dépolitisation de la technologie comme simple « neutralité » se trouve le véritable défi de penser politiquement la technologie.

Je propose ici de retracer l’histoire du concept de politique, au sens schmittien du terme, centré sur la technologie, en suivant son parcours dans le domaine de la cybernétique – où il est généralement considéré comme absent. Si notre révolution numérique est réellement l’héritage d’un âge cybernétique prolongé après la guerre, il sera utile d’examiner comment la technologie a été conceptualisée par rapport à l’autonomie du politique. Comment le politique en tant que concept indépendant a-t-il été compris dans la tradition technique de la pensée cybernétique au cours de cette période, marquée par une crise intense et quasi permanente ? Cette enquête historique peut aider à provoquer une nouvelle façon de penser notre époque contemporaine, où les humains, les machines et les systèmes en réseau ont développé des relations qui exigent à tout le moins de nouveaux modèles d’organisation politique, sinon une nouvelle compréhension du politique en tant que tel.

Le concept du politique comme technique

Le concept de politique de Schmitt a constitué un moment important dans l’histoire de la pensée politique, non pas parce qu’il offrait une nouvelle définition ou même une nouvelle conceptualisation au sein de cette tradition, mais plutôt parce qu’il tentait de détruire complètement cette tradition. Schmitt ne s’est pas contenté de proposer une légitimation réaliste, hobbesienne ou existentialiste de l’autorité politique contre les visions libérales ou républicaines de cette autorité. L’argument était plus radical. L’essence du politique, pour Schmitt, était le fait d’une collectivité désireuse de s’affirmer face à d’autres collectivités ; il s’agissait donc d’entités combattantes[8]. Le changement radical opéré par Schmitt dans sa réflexion sur l’autorité politique a consisté à éliminer le problème de la justification du pouvoir au sein d’une organisation sociale ou d’une autre forme d’organisation humaine et à affirmer qu’un ordre politique était par essence un système d’autojustification dont la seule légitimation était la survie. L’autorité politique n’était pas elle-même légitimée, ce qui était, sans doute, tout l’intérêt de la tradition de la philosophie politique.

Pour Schmitt, l’objectif n’était pas de défendre la légitimité d’une forme particulière de gouvernance ou de structure étatique. L’important était de pouvoir identifier l’exercice d’une véritable autorité politique, par le biais d’une détermination purement existentielle (c’est-à-dire objective) de ce qu’il appelait les relations amis-ennemis.

De même, la définition par Schmitt du souverain (dans son livre Théologie politique de 1922) comme celui qui décide de l’exception, une orientation qui semblait privilégier explicitement l’autorité politique sans entrave sur tout cadre ou norme juridique, semblait être une contribution à une longue histoire de justifications du pouvoir souverain (ou dictatorial). Mais ce serait une erreur. Le souverain, selon Schmitt, est à nouveau une implication nécessaire du système politique. Pour que l’entité politique persévère en tant qu’unité, elle doit être capable de s’adapter à la situation sans précédent, à la circonstance exceptionnelle qui ne peut jamais être prévue. L’appareil d’État, les institutions juridiques, la bureaucratie administrative, aucun des mécanismes normatifs construits par les sociétés ne serait jamais en mesure de maintenir l’ordre si une crise dépassait sa capacité de réponse. Ce concept de souveraineté reconnaissait la nécessité d’une « vitalité » au sein du système politique en tant qu’entité existentielle active.

Schmitt a indiqué la direction de son approche radicale dans la théologie politique : « Dans l’exception, la puissance de la vie réelle perce la croûte d’un mécanisme devenu torpide par la répétition »[9]. La référence à la vie est ici absolument cruciale. La communauté politique, selon Schmitt, ressemble beaucoup à l’organisme dans son orientation autojustificatrice et purement existentielle. Historiquement, nous pouvons observer des conceptualisations similaires de la norme et de l’exception dans la sphère biologique. Dès 1915, Walter Cannon (qui allait mener des recherches révolutionnaires sur les chocs physiologiques pendant la Grande Guerre) étudiait la manière dont l’organisme se préparait à des conditions de crise : la fameuse réaction de lutte ou de fuite, comme il l’appelait, « les expériences élémentaires… qui surviennent soudainement dans les situations d’urgence critiques ». Comme il le demandait alors, « Quelle est la signification de ces profondes altérations corporelles ? Quelles sont les fonctions d’urgence ? »[10]. Dans un essai beaucoup plus tardif, au plus fort de la crise politique et militaire de 1941, Cannon spéculait sur les analogies entre les systèmes physiologiques et politiques, notant que « lorsque le bien-être corporel [était] mis en péril par des ennemis », l’altération du système devenait absolument nécessaire. Plus précisément, il affirme que « le corps est unifié, intégré, dans un seul but : la survie ». En cas de crise, l’ordre interne subit des « réactions qui perturbent profondément l’environnement interne » ; mais, ajoute-t-il, « elles le perturbent […] pour rendre l’organisme plus efficace dans un combat qui peut se solder par la vie ou la mort »[11]. C’est d’ailleurs Cannon qui a introduit le mot-clé « homéostasie » dans la cybernétique, et l’on voit que le processus de maintien de l’équilibre, que ce mot signifie, n’est pas du tout un processus mécanique et prévisible. L’être vivant est plutôt une communauté, tantôt en paix, tantôt en guerre, qui connaît des moments de perturbation normale dans son milieu et qui compense, mais qui subit soudain des crises intenses, obligeant à une réorganisation plus radicale face à un risque existentiel immense.

Le modèle existentiel de l’organisme peut élucider la réorientation du politique opérée par Schmitt ; cependant, il ne peut fournir un modèle pour le politique, précisément parce que la communauté politique n’est pas elle-même une entité naturelle. De manière quelque peu contre-intuitive, c’est le modèle de l’organisme qui est à l’origine de la réorientation politique de Schmitt.

Le récit vitaliste de Schmitt sur l’exception souveraine qui brise le mécanisme répétitif « torpide » qui va mettre en place sa conception spécifiquement artificielle et même technique du politique. Cannon lui-même était pleinement conscient que si, face à une crise (économique, militaire ou sociale), les êtres humains devaient se tourner vers la biologie pour trouver des modèles d’organisation et de réponse, ils devaient alors construire les infrastructures qui permettraient les types d’actions homéostatiques et d’urgence qui préserveraient l’unité des sociétés, puisque celles-ci n’étaient pas données naturellement. De plus, les sociétés humaines couraient le risque d’être hyper- organisées et devaient donc prendre garde à ne pas succomber à l’arbitraire dictatorial, ce qui n’était pas un danger dans le monde biologique[12].

Comme Schmitt l’a fait remarquer plus d’une fois, il n’y a pas d’opposition fondamentale entre les positions « mécanistes » et « organicistes ». Les êtres humains sont des êtres vivants, mais ils vivent aussi dans une condition technique et, surtout, ils sont protégés par la construction artificielle, et donc toujours fragile, qu’est l’État. Son point de référence était Hobbes, et l’importance de la conceptualisation machinique de l’État par Hobbes dans ce contexte était absolument claire dans le livre de Schmitt de 1938 sur la métaphore du Léviathan et son « échec » – qui était à la fois une tentative de Schmitt de faire une critique voilée du Troisième Reich, et une analyse critique de l’« État total » moderne en tant qu’instrument technique.

Dans son célèbre ouvrage, Hobbes a tracé de nombreuses lignes de pensée liées à l’image du Léviathan, des récits bibliques à la mythologie anglo-germanique, en passant par l’idée du « Dieu mortel ». Tous ces éléments sont importants, admet Schmitt, parce qu’ils évoquent le pouvoir nécessaire du Léviathan pour détruire tous les opposants et terrifier tout le monde. Mais, bien au fait de la science, de la philosophie et de la médecine contemporaines, Hobbes s’est concentré sur un cadre de compréhension essentiel. L’État est une machine artificielle construite pour maintenir la sécurité : « L’idée de l’État en tant que magnum-artificium techniquement achevé et fabriqué par l’homme, une machine qui ne réalise le “droit” et la “vérité” qu’en elle-même – c’est-à-dire dans sa performance et sa fonction – a été saisie pour la première fois par Hobbes »[13].

Le Léviathan était à la fois une sorte d’organisme mythique capable de tenir les hommes en haleine et un instrument technique moderne capable d’organiser un système social, politique et militaire complexe visant à préserver la paix d’un peuple. Pourtant, et c’est là l’argument clé de Schmitt, l’État n’était pas non plus une simple machine automatique. Autant il était un « homme artificiel » – un automate, en d’autres termes –, autant il lui manquait (précisément parce qu’il s’agissait d’un organisme artificiel) le type d’intégrité organisationnelle caractéristique d’un animal naturel. Ainsi, comme Hobbes l’a clairement noté, et comme Schmitt l’a souligné ici, le Léviathan en tant que machine (contrairement à l’homme naturel) avait besoin du souverain pour maintenir l’ensemble, l’« âme » artificielle (remplaçant l’âme cartésienne) pour animer cette structure mécaniste. 1 L’âme artificielle, comme l’âme « réelle », rendait possible, pourrions-nous dire, l’expression de la décision dans la machinerie du corps – qu’il s’agisse du corps politique ou de l’organisme physiologique : « Hobbes a transféré […] la conception cartésienne de l’homme comme mécanisme doté d’une âme sur l’“homme énorme”, l’État, dont il a fait une machine animée par la personne représentative du souverain »[14]. L’objectif de Schmitt, ici dans le livre Hobbes de 1938, mais aussi avant 1933, était de mettre en garde contre ce qu’il appelait la dépolitisation ou la neutralisation de l’État.

En 1938, la critique indirecte du Troisième Reich était la suivante : l’appareil d’État développé à l’époque westphalienne avait rapidement supprimé le centre décisif du souverain (l’« âme » de l’automate) et l’État était donc devenu un simple instrument technique d’autres forces dans la société, même s’il a rapidement évolué pour devenir une force dominante de contrôle et de commandement dans ces sociétés au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Avec l’incroyable développement des moyens techniques de communication, d’information et d’armement, le pouvoir du mécanisme de commandement de l’État s’est accru d’une manière étonnante[15]. S’il avait été au moins lié aux normes dominantes à ces autres époques (la raison au XVIIIe siècle, les principes économiques au XIXe siècle), l’État en tant qu’être technique était désormais, au XXe siècle, complètement libéré de toute restriction normative. La machine étatique n’était plus qu’un moyen, sans fin ; ou, pour le dire autrement, elle pouvait désormais être utilisée à n’importe quelle fin, et sa fin la plus évidente était peut-être la technologie elle-même – en particulier la technologie de la destruction : la guerre.

Schmitt avançait des arguments similaires avant 1933. Dès la Théologie politique, il montrait comment l’État moderne était compris comme une machine fonctionnant toute seule : « La cohérence de la pensée exclusivement scientifique a… imprégné les idées politiques…. Le souverain, qui dans la vision déiste du monde… était resté l’ingénieur de la grande machine, a été radicalement écarté. La machine fonctionne désormais toute seule »[16].

Sa critique bien connue du libéralisme était, en fait, que le concept libéral de l’État réprimait la décision et, par conséquent, neutralisait la souveraineté et dépolitisait l’État. Son argument, répété dans divers contextes, était que la dépolitisation était quelque chose de très différent de la neutralisation. Au cours de l’histoire européenne, lorsque la « sphère centrale » de la société (qui définit l’espace du politique, et donc la zone de la décision ami-ennemi) est devenue elle-même un lieu de contestation interne et une menace pour la continuité de l’État et de l’ordre social, les souverains ont pu (et ont fait) neutraliser ces sphères en les dépolitisant et en déplaçant le politique dans une autre sphère, une nouvelle « sphère centrale » qui offrirait un espace de communauté plus unifié et moins antagoniste. L’ère hobbesienne est précisément l’un de ces changements d’époque dans l’histoire de la neutralisation, qui a eu lieu au lendemain d’une guerre civile religieuse.

Ce qui est intéressant, c’est que Schmitt a reconnu, à la fin des années vingt, que l’idée même d’une « sphère commune » dans les États européens modernes s’était pratiquement évaporée, de même que tout engagement « théologique » (c’est-à-dire métaphysique) fort qui aurait pu étayer une foi dans une structure politique analogique d’autorité pour la souveraineté. La situation était extrêmement grave, selon lui, non seulement parce que l’État avait été dépouillé de sa capacité à maintenir l’ordre dans les situations de crise (décidant de l’« exception »), mais plus important peut-être, parce qu’il n’y avait pas de sphère fondatrice évidente ayant le type d’intensité et d’unité nécessaire pour fournir une nouvelle organisation du « politique » lui-même. Sur quelle base les décisions entre amis et ennemis seraient-elles prises ? Comment tout souverain serait-il légitimé ?

À ce stade, il est utile de revenir à l’essai de Schmitt de 1929 sur les neutralisations et les dépolitisations, car il réoriente la question autour du problème de la technologie. Le défi était le nouvel état révolutionnaire de l’Union soviétique. Les Russes, dit-il, ont opté pour une nouvelle « religion » de la technicité. Abandonnant toute théologie politique, le nouvel État s’appuyait sur la technologie pour réorganiser la société et résoudre les problèmes d’économie et d’ordre. Avec la crise du politique, le passage à la technocratie (ou ce que Cannon appelait la « biocratie ») était certainement séduisant. Mais, comme l’a souligné Schmitt, il n’existe pas de politique neutre de la technologie. Ou, pour le dire autrement, les instruments techniques à la disposition de l’État (et nous devrions ici mettre l’accent sur les technologies militaires) pouvaient être utilisés par d’autres États de différentes manières et avec des résultats différents. La décision reste primordiale. Pour Schmitt, la neutralité inhérente à la technologie est ce qui rend la technologie intrinsèquement politique. Une idée plus radicale se cache dans son analyse. Comme il l’a fait remarquer, à l’époque actuelle, c’est la technologie qui relie tout le monde, littéralement. La technologie est l’espace dans lequel les êtres humains doivent désormais s’aligner. Sans la nommer « sphère centrale » (« le siècle présent ne peut être compris que provisoirement comme le siècle de la technique »), Schmitt proclame que, qu’on le veuille ou non, la technique va redessiner toutes les lignes de partage politique et redéfinir les paramètres mêmes de l’inimitié et de l’amitié : « La manière dont il faut finalement la comprendre ne sera révélée que lorsqu’on saura quel type de politique est assez fort pour maîtriser la nouvelle technique et quel type de véritables groupements amis-ennemis peuvent se développer sur ce nouveau terrain »[17].

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’imbrication de la technologie, de l’inimitié et de la politique n’a fait que s’intensifier avec le développement des armes nucléaires. En effet, l’un des défis de l’après-guerre pour la réflexion sur la politique au niveau international était l’impossibilité apparente de l’« inimitié » et de la guerre étant donné les capacités destructrices écrasantes de ce que Hannah Arendt a appelé la technologie « surnaturelle » de l’énergie atomique. Schmitt n’était pas une exception, et il est clair que son travail sur le droit international et la notion même de Katechon, telle qu’elle est développée dans Le Nomos de la Terre, étaient orientés vers le problème des configurations globales de pouvoir. Mais il y avait une autre dimension du problème de la technologie et du politique dans la pensée d’après-guerre de Schmitt, moins évidente, mais peut-être plus importante pour retracer l’héritage des concepts cybernétiques dans les infrastructures technopolitiques contemporaines.

Ce que Schmitt a reconnu très tôt, c’est qu’il ne s’agissait plus seulement de maîtriser les nouvelles technologies et de former de nouvelles orientations politiques. Dès 1954, dans un dialogue sur le pouvoir, il se tourne à nouveau vers Hobbes, mais pour affirmer que l’homme utilise la technologie comme moyen de compenser sa « faiblesse et son inadéquation biologiques ». Ce qu’il voulait dire, c’est qu’à l’époque contemporaine, les humains « surcompensent de manière monstrueuse » avec leurs prothèses techniques. Dans ce contexte, Schmitt ne se concentrait plus uniquement sur la neutralisation de l’État et la suppression de la décision. Il se rendait compte que la technologie, en tant que prothèse, produisait des réseaux machine-homme qui écrasaient les décisions « humaines » en leur sein ; le danger était que les réseaux technologiques maîtrisaient désormais les humains qui les avaient construits : « Le bras humain qui tient la bombe atomique, le cerveau humain qui innerve les muscles du bras humain est, au moment décisif, moins un appendice de l’homme individuel isolé qu’une prothèse [Prothese], une partie de l’appareil technique et social qui produit la bombe atomique et la déploie »[18].

L’individu humain n’était plus qu’une partie d’un réseau complexe d’activités distribuées par une série de machines et de personnes, et en fait cet individu devait être compris en termes de réseau total d’activités : « Le pouvoir de l’individu n’est qu’une sorte de sécrétion (Ausschwitzung) d’une situation qui résulte d’un système de division du travail incalculablement améliorée ». Lorsque l’interlocuteur de Schmitt dans le dialogue a voulu célébrer les réalisations de la technologie moderne, en notant, par exemple, « que nous avons des machines qui calculent plus vite et mieux que n’importe quel cerveau humain », Schmitt a répondu que le problème était le « nous » même sous-entendu ici : Il ne s’agit en effet plus de l’humain en tant qu’humain, mais plutôt d’une réaction en chaîne déclenchée par l’humain »[19]. La nouvelle forme de pouvoir à laquelle nous étions confrontés était « une éminence objective, autonome, qui dépassait infiniment les capacités physiques, intellectuelles et d’animation étroites de ses inventeurs humains individuels »[20]. Pour Schmitt, il s’agissait là du « nouveau Léviathan » de notre époque – l’ère cybernétique, pourrions-nous dire.

En fait, dans un autre dialogue des années 1950, Schmitt a défini le défi de l’après-guerre comme étant à la fois une question de nomos de la terre – les nouveaux espaces juridiques mondiaux de l’air, de la mer et de la terre – et une question de technologie accélérée. Et pas seulement de l’armement, mais aussi des « appareils » qui « dépassent les capacités du cerveau humain » et se substituent aux activités du corps humain. La question de savoir comment poser cette question a submergé l’un des participants au dialogue ; il a admis que son propre cerveau « s’est relâché », et un autre a suggéré : « Permettez-vous alors de construire un appareil cybernétique qui saisisse la question et y réponde pour vous »[21]. En 1965 encore, Schmitt revenait sur la question de la machinerie de l’État, notant que dans notre « civilisation scientifiquement technologisée », l’automaticité régnait. Défendant Hobbes, il rappelle que le Léviathan est certes un instrument technique, mais qu’il nécessite la main d’un souverain, ou du moins un principe d’ordonnancement. Sans cela, il n’y a pas de véritable décision et donc pas de véritable action politique. L’État technique autonome n’était pas capable d’une telle action. Parler dans ce contexte de « décisions » serait aussi absurde que si l’on voulait considérer l’alternance de feux rouges et verts des voies de circulation actuelles comme une série d’« actes administratifs », c’est-à-dire comme des décisions. Comme le dira clairement Schmitt en invoquant Hobbes, « aucun appareil cybernétique (kybernetischer Apparat) perfectionné n’est capable, en soi, de poser la question Quis judicabit (Qui décide) »[22].

Schmitt semble avoir été positionné ici, à la fois conceptuellement et historiquement, entre une forme de neutralité technocratique, avec ses conséquences politiques dangereuses[23], et une vision de la future « société de contrôle » deleuzienne, ce « nouveau monstre »[24], alors qu’il cherchait une voie vers un nouvel ordre politique qui préserverait d’une manière ou d’une autre le politique au sein de cette modernité technologisée, militarisée et industrialisée.

Un concept cybernétique de la politique

« L’homme ne tient pas la technologie dans sa main. Il en est le jouet. Dans cette situation, il y a un oubli complet de l’être, une dissimulation complète de l’être. La cybernétique remplace la philosophie et la poésie. »

Martin Heidegger, Séminaires du Thor

La critique de Heidegger à l’égard de la vision cybernétique du monde, qui remonte à de nombreuses années, semble bien correspondre aux avertissements de Schmitt sur les dangers d’une sphère automatisée et technologisée de l’« administratif » calculatoire. Il est vrai que la cybernétique, la science qui a tenté d’englober dans un même cadre théorique les machines intelligentes, les organismes et les êtres humains, s’est appuyée sur la doctrine centrale de l’entité autoguidée, de l’automate sans « âme », pour ainsi dire. Certes, pendant longtemps, l’héritage de la cybernétique dans le domaine politique a été un héritage de technocratie, dont l’exemple le plus célèbre est peut-être le système « Project Cybersyn » conçu par Stafford Beer pour le gouvernement chilien et mis en œuvre (de manière quelque peu imparfaite, c’est le moins que l’on puisse dire) dans les années qui ont précédé le coup d’État militaire aidé par les États-Unis en 1973[25].

En même temps, il est clair que la reconfiguration d’après-guerre des États et des blocs internationaux dans le sillage d’une guerre sans précédent et d’une violence génocidaire exigeait de nouvelles façons de penser la politique et les relations internationales, et pour beaucoup, les orientations cybernétiques offraient précisément le type de nouveaux modèles radicaux pour un tel projet. En revenant sur une partie de cette pensée, qui est à peine entrée dans le canon de la théorie politique aujourd’hui, nous pouvons voir qu’elle n’a pas été dominée par un effacement du politique ou un déni de la décision, comme nous pourrions nous y attendre si nous adoptions la position extrême de Heidegger.

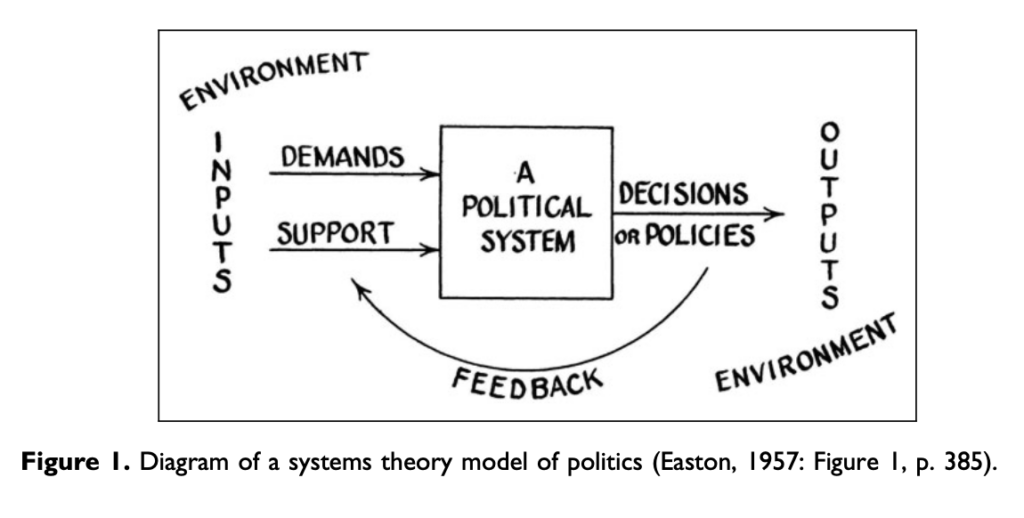

Un premier exemple est instructif. Dans les années 1940 et 1950, le politologue David Easton a été confronté à une question très schmittienne. Ses travaux (et ceux d’autres) dans le domaine de la recherche quantitative l’ont amené à réaliser qu’un excès de données avait eu raison de l’identification même du politique au cœur de l’entreprise. Comment localiser l’essence du politique alors que, dans les sociétés modernes, tant d’activités sont liées aux opérations de l’État ? Easton a été l’un des premiers chercheurs américains à s’appuyer explicitement sur ce que l’on a appelé la « théorie des systèmes » pour s’attaquer à ce problème théorique. Il est important de noter ici que cette nouvelle orientation n’était pas une tentative de systématisation de l’activité politique. Tout d’abord, Easton essayait (comme Schmitt) d’identifier le noyau conceptuel du politique. Pour distinguer un système politique des autres systèmes sociaux, il faut pouvoir l’identifier en décrivant ses unités fondamentales et en établissant les frontières qui le « distinguent des unités extérieures au système »[26]. Deuxièmement, comme le montre le diagramme ci-dessous (voir figure 1) qui accompagnait cet article influent, Easton n’a nullement refoulé la catégorie clé de la décision, bien au contraire.

En fait, si nous examinons plus attentivement la manière dont Norbert Wiener (le cofondateur de la discipline de la cybernétique et son partisan le plus actif après la guerre) a expliqué le concept, nous pouvons commencer à voir comment les analogies politiques peuvent être comprises sans présumer de tendances technocratiques ou de modèles d’automatisation simplistes. Comme l’écrivait Wiener en 1950, « la machine, comme l’organisme vivant, est un dispositif qui, localement et temporairement, semble résister à la tendance générale à l’augmentation de l’entropie. Par sa capacité à prendre des décisions, elle peut produire autour d’elle une zone locale d’organisation dans un monde dont la tendance générale est de se dégrader »[27]. Il est clair que la question était de savoir comment définir et conceptualiser la nature de ces décisions. Mais à tout le moins, la question du politique dans le domaine cybernétique était de savoir comment comprendre le système politique en tant qu’arène très active de réponse aux environnements, une arène qui exigeait une réaction décisive à des conditions changeantes, et souvent avec des degrés élevés d’incertitude[28]. Comme nous l’avons vu, le terme clé d’« homéostasie », que Wiener a repris de sa première collaboration avec Walter Cannon, a toujours impliqué la possibilité d’une crise, qui nécessiterait de nouvelles organisations et actions. Comme l’a fait remarquer John von Neumann en évoquant les capacités étonnantes du système nerveux, « il y a plusieurs organes capables chacun de prendre le contrôle en cas d’urgence »[29].

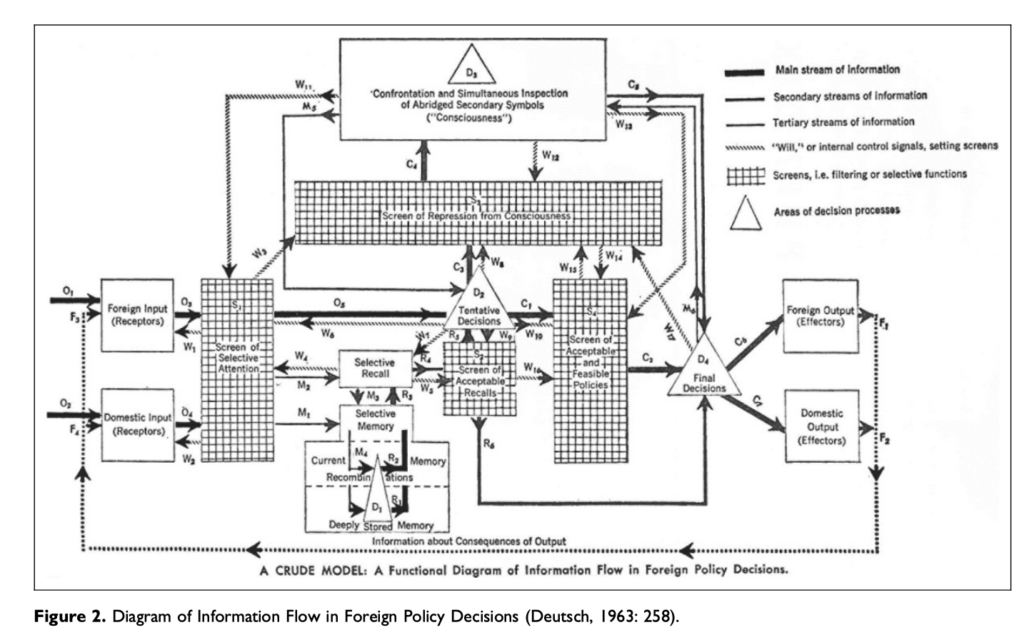

La cybernétique n’est donc pas une simple réduction d’activités complexes à un mécanisme, mais une science de la complexité. Allant au-delà du mécanisme et de l’organicisme (ou même du « vitalisme »), la cybernétique étudiait les entités auto-organisées et autoguidées capables de s’adapter à des environnements difficiles et en constante évolution. L’opportunité pour les théoriciens politiques ne résidait pas dans les anciennes métaphores de la « machine » en soi, mais dans les idées tirées du type particulier de machines que les cybernéticiens étudiaient et construisaient : les machines d’information. Comme l’a dit Karl Deutsch, l’une des figures les plus importantes de ce mouvement (si ce n’est la plus importante), la cybernétique était un modèle entièrement nouveau de « communication et de contrôle » qui promouvait une nouvelle méthode pour l’étude des organisations complexes, en particulier des sociétés humaines[30]. Deutsch, un étudiant en droit germanophone originaire de Tchécoslovaquie qui était venu aux États-Unis en 1938, puis y était resté après l’annexion des Sudètes par Hitler, était devenu collègue de Wiener et d’autres personnes au MIT lorsqu’il avait commencé à y enseigner après avoir obtenu son doctorat à Harvard. Dans son célèbre ouvrage de 1963, The Nerves of Government, Deutsch a exposé ses principes : « Les gouvernements – c’est-à-dire les systèmes politiques ou les réseaux de décision et de contrôle – dépendent des processus de communication et […] ils ressemblent à certains aspects des équipements de communication fabriqués par l’homme »[31].

Comme pour Easton, si l’on examine attentivement le diagramme complexe de Deutsch pour un système de contrôle politique (voir figure 2), la décision est clairement un élément crucial du système. Le retour d’information n’est qu’un moyen d’éclairer les décisions.

Pour Deutsch, la souveraineté a été réimaginée comme une fonction d’un système. Elle peut donc être concentrée dans des sites spécifiques du système ou répartie plus uniformément dans l’ensemble du système. Dans le premier cas, « la performance du système peut ressembler à la situation de souveraineté concentrée, familière aux monarchies absolues d’Europe » (Deutsch, 1963 : 209). Cependant, le principal argument de Deutsch est qu’un système politique n’a pas besoin d’une telle concentration. S’inspirant à nouveau de la cybernétique et de la théorie des systèmes, il a souligné que la notion cruciale d’équilibre n’était pas une idée simpliste de « balance » ; de même, l’homéostasie n’était pas une simple idée de réaction et de contre-réaction : « Alors que le mécanisme classique considérait souvent l’équilibre comme une description globale appropriée de l’ensemble d’un grand système, les concepts d’équilibre et de déséquilibre sont désormais plus utiles pour décrire les états temporaires de petites composantes de ces systèmes »[32].

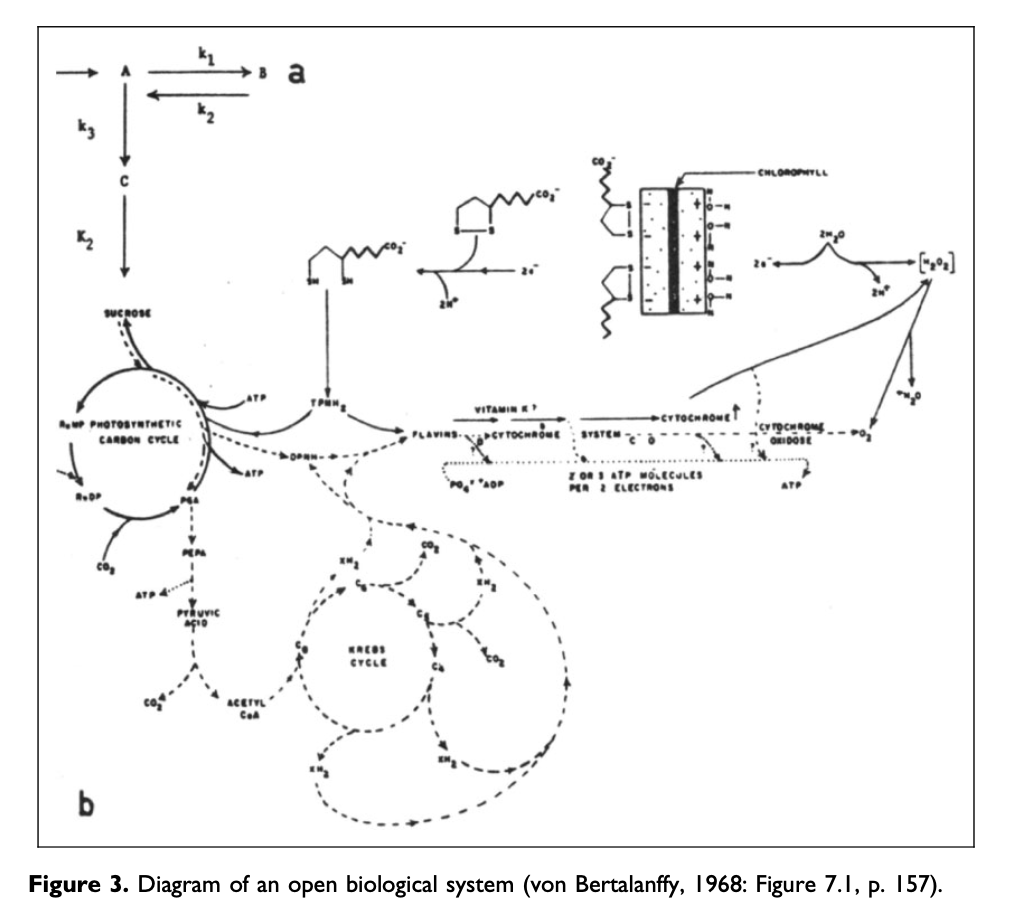

C’est pourquoi les points de décision peuvent être dispersés dans le système, car des zones locales de stabilité peuvent être nécessaires pour assurer la continuité et la viabilité du système dans son ensemble. Un système dynamique (ou ce que l’influent théoricien des systèmes Ludwig von Bertalanffy appellerait un système « ouvert ») (voir figure 3) n’est jamais au repos et n’a jamais d’identité singulière, car il est toujours en train de s’adapter structurellement à de nouvelles conditions, même subtilement[33].

On retrouve ici une dimension schmittienne : la capacité à s’adapter, à « apprendre », à faire preuve de ce que Deutsch appelle explicitement la « plasticité », est une autre façon de dire que le système politique est capable de rompre avec les anciennes normes lorsqu’il est confronté à des situations nouvelles et qu’il décide d’une nouvelle voie : « Grâce à ce qu’il a appris dans le passé, il n’est pas entièrement soumis au présent. Grâce à ce qu’elle peut encore apprendre, elle n’est pas entièrement soumise au passé. Ses réarrangements internes en réponse à de nouveaux défis se font par l’interaction entre son présent et son passé »[34].

Ce qui était essentiel dans la vision de Deutsch, il faut le dire, c’est que ces réponses ne pouvaient pas être automatisées. Si la politique est le « secteur directeur » de la société, dans des conditions de « tempêtes, courants, vagues et bancs de sable », il a fortement insisté sur la nécessité de renforcer la capacité cognitive humaine par le biais de l’heuristique, afin d’acquérir des connaissances, mais aussi par le biais de la réflexion critique pour tester nos valeurs et nos résultats[35].

Il convient également de souligner que Deutsch, depuis le début de sa carrière à la fin des années 1940, s’est toujours intéressé à la manière dont les systèmes politiques évoluaient et se transformaient, s’éloignant des formes classiques de l’« État-nation » westphalien et fusionnant dans de nouvelles configurations plus vastes (comme la future Union européenne ou l’OTAN, que Schmitt appelait Großräume, ou « grands espaces » politiques) et acquérant de nouvelles caractéristiques au cours de ce processus[36]. Nous pouvons donc constater qu’il y a à la fois une sorte de tournant « cybernétique » dans la pensée de Schmitt après la guerre, un tournant qui prolonge un intérêt antérieur pour la technologie et l’automaticité, et un élément décisionnel important dans la première pensée cybernétique autour de la politique. Les deux courants de pensée s’intéressaient également aux espaces changeants de la politique dans un ordre mondial radicalement nouveau. Dans cette intersection, nous pouvons commencer à explorer les implications d’une interprétation cybernétique de cette nouvelle figure de la théologie politique apparaissant dans l’œuvre d’après-guerre de Schmitt, à savoir le Katechon.

La figure cybernétique du Katechon

« … l’ennemi juré, la désorganisation. »

Norbert Wiener, Cybernétique et société. L’usage humain des êtres humains

L’ordre mondial de l’après-guerre devait positionner le Katechon comme une figure radicalement laïque, et ce dans trois sens du terme. Tout d’abord, comme l’explique Schmitt dans Théologie politique II, l’ère chrétienne n’était pas « une longue marche » avec un chemin historique orienté. Il s’agit en fait d’une « longue et unique période d’attente, un long intervalle entre deux simultanéités »[37]. Par conséquent, le Katechon, qui a « retenu » le désordre de l’anarchie dans le temps historique, n’a agi que pour les ordres historiques locaux et temporaires en anticipation de la fin de l’histoire. En d’autres termes, il n’y avait absolument aucune relation avec le divin. Deuxièmement, quelle que soit notre compréhension du contexte théologique du Katechon, le personnage lui-même ne fonctionne pas comme une entité théologique. Comme Tertullien l’a bien compris, le Katechon de son époque était en fait l’empereur romain. Celui qui restreint dans le temps historique est simplement la force politique, militaire ou juridique capable de produire l’ordre. Enfin, si l’on aborde le Katechon du point de vue de la théologie politique (c’est-à-dire le politique en tant que concept théologique sécularisé), il est encore plus radicalement séculier, puisque sa fonction théologique n’est pas du tout inhérente à sa propre activité ou à sa propre structure. C’est pourquoi son analogue dans la sphère politique n’est en fait que lui-même – le producteur d’ordre en tant que fonction pure.

Quoi qu’il en soit, ce que Schmitt a décrit dans Nomos of the Earth, c’est une série d’ordres politico-juridiques de forme territoriale-spatiale en Europe qui avaient ce que j’appellerai une forme systématique, en ce sens que leur équilibre dynamique était maintenu non pas par une seule force ou autorité souveraine simple, mais par un réseau complexe d’institutions et d’autorités. Schmitt a soutenu avec force, par exemple, qu’au début du Saint-Empire romain, il n’y avait pas de « conflit » entre Rome et les monarques. L’empereur n’était pas non plus « élevé » au-dessus des royaumes. La fonction était une commission, avec des « tâches et des missions concrètes » qui constituaient le travail du Katechon. Alors que l’ordre originel de l’Europe se désagrège à l’époque des guerres de religion et de la création de l’espace colonial, il trouve un nouvel ordre qui préserve la sécurité et la paix – au moins dans les limites territoriales de l’Europe. Nous sommes en présence d’un nouvel « équilibre » défini par Schmitt non pas comme les « relations » entre États souverains, mais plus soigneusement comme un ordre interétatique qui déploie l’État individuel en tant qu’agent. L’égalité juridique de l’État a transformé la guerre interétatique en Europe en une méthode d’équilibre. Comme l’écrit Schmitt, en se référant à ces nouveaux États hobbesiens, ou « grands hommes », les nouveaux magni homines avaient des droits égaux qui étaient mutuellement reconnus comme tels. Mais leur égalité en tant que membres personnels d’une communauté étroite de souverains européens différait de l’égalité ou du poids que chacun – même le plus petit – avait dans le système d’un équilibre territorial [in dem System eines territorialen Gleichgewichts][38].

Sans détailler l’ensemble du récit, il est plausible de retracer l’histoire de ces ordres mondiaux successifs comme des systèmes organisés capables de maintenir un équilibre interne contre les forces toujours présentes du désordre – qu’elles soient externes au système ou (ce qui est peut-être plus important pour Schmitt) internes au système. Comment pouvons-nous donc situer la fonction du Katechon dans ces systèmes ? Et comment différencier (si nous le pouvons) l’espace du politique de l’activité du Katechon ?

Si le Katechon est le frein de l’Antéchrist, compris maintenant plus abstraitement comme l’anarchie ou la tendance au désordre – l’entropie, en d’autres termes – il est important de voir que ce n’est pas le cas que le Katechon soit un agent direct de l’ordre. C’est exactement l’interprétation contre laquelle Schmitt et d’autres ont clairement plaidé. Nous devrions plutôt interpréter le politique comme la possibilité de créer le « fragment d’ordre ». Mais même ici, il me semble que, si l’on considère le travail de Schmitt dans l’entre-deux-guerres, et en particulier son « anthropologie négative » et ses cadres d’analyse existentiels, il est plus juste de dire que même le politique n’est pas la création d’un ordre, mais plutôt le report d’un désordre. Pour parler en termes cybernétiques qui sont bien sûr quelque peu étrangers à Schmitt – mais pas exactement anhistoriques – le politique pourrait être défini comme un exercice de « néguentropie ». Et ce concept résonne avec l’argument de Schmitt à Weimar selon lequel chaque État est un « fragment » temporaire d’ordre dans une pluralité changeante d’États[39]. Ce qui est absolument certain, c’est que le politique, pour Schmitt, n’a jamais été l’instanciation positive d’un ordre. Le politique protège du désordre ; sa mobilité radicale révèle son absence de fondement substantiel.

Si tel est le cas, le Katechon pourrait être mieux compris comme la protection du politique, qui est lui-même l’abri contre le désordre radical, l’anarchie radicale, la violence et l’injustice.

L’effondrement, c’est la « désorganisation ». Si je présente le Katechon de cette manière, c’est parce que Schmitt était (dans Le Nomos de la Terre) préoccupé par sa situation contemporaine, une situation mondiale concrète qui semblait défier tout principe d’ordonnancement parce que l’avènement de nouvelles technologies (militaires et autres) avait rendu l’équilibre et l’adaptation dynamique littéralement impossibles. Quel serait le nouveau « système » qui engloberait le globe sans le totaliser ? L’ancien ordre eurocentrique était mort : « Cet ordre est né d’une découverte légendaire et imprévue d’un nouveau monde, d’un événement historique non reproductible. Ce n’est que dans des parallèles fantastiques que l’on peut imaginer une récurrence moderne, comme des hommes en route vers la lune découvrant une nouvelle planète jusqu’alors inconnue qui pourrait être exploitée librement et utilisée efficacement pour soulager leurs luttes sur terre »[40].

Le défi de 1950 était évidemment lié à l’arrivée de la bombe à hydrogène. Mais la bombe n’était qu’une partie d’une question plus large concernant la technologie, comme nous l’avons vu. Et Schmitt considérait que le défi était résolument lié à cette question. La terre aurait besoin de « quelqu’un qui parviendrait à restreindre la technologie libre, à la lier et à la conduire vers un ordre concret »[41]. Comme il l’avait déjà écrit en 1929, la technologie était le terrain inévitable de toutes les nouvelles relations ami-ennemi, mais elle était aussi, dans les années 1950, la matrice d’une nouvelle situation difficile – l’enchevêtrement de l’humain dans les systèmes de machines de la civilisation industrielle technique avancée. La question politique était celle d’un alignement des peuples sur ces nouveaux axes militaires et techniques. La mission du Katechon n’était donc pas simplement l’« équilibre » du système politique dans son ensemble (c’est-à-dire la guerre froide à venir). La dimension cybernétique du moment katechontique de Schmitt était cruciale pour la préservation du politique en tant que tel – la préparation du politique contre sa neutralisation menacée par l’escalade de la technicité automatisée elle-même.

Ce que je veux suggérer, par conséquent, c’est de voir le Katechon de Schmitt moins comme une figure ou une institution unique que comme une fonction au sein d’un système, car c’est ce qu’il a lui-même démontré si clairement dans Le Nomos de la Terre. Au XVIIIe siècle, par exemple, aucune entité particulière ne détenait la « balance » du jus publicum europaeum. L’importance du Katechon réside donc dans les grands systèmes d’organisation ; son rôle est de maintenir leur ouverture et leur clarté cognitive, pour ainsi dire, face à la technicité et à l’entropie organisationnelle croissantes. Son importance, en d’autres termes, était de maintenir ouvert l’espace des décisions authentiques susceptibles de perturber les exigences régulatrices et normatives qui s’opposeraient au maintien de l’équilibre dynamique d’un système complexe – en particulier en temps de crise et de nouveauté inattendue. Pour Schmitt, le Katechon n’a jamais été un système de contrôle et de commandement centralisé et n’a donc pas été lui-même un producteur de décisions ou d’autorités exceptionnelles (ou même de critiques) au sein du système. Le Katechon n’était résolument pas un super-souverain.

Schmitt a réfléchi à la forme moderne du Katechon dans une note de journal cryptique écrite juste après la guerre, et je pense que cette formulation est utile pour définir un nouveau concept du Katechon pour l’ère cybernétique. Il y écrit : « Il y a des détenteurs temporaires et transitoires, éclatés et fragmentaires, de cette fonction [Esgibt zeitweise, vorübergehende, splitterhaft fragmentarische Inhaber dieser Aufgabe] »[42].

J’aime à penser que cela signifie que le Katechon peut apparaître, peut-être de manière imprévisible – voire imparfaite – dans nos systèmes sociaux, non pas pour consolider un ordre contre la menace du chaos, ni même pour proposer des ordres alternatifs, mais plutôt pour préserver l’esprit du politique à une époque où l’automatisme et le contrôle sont de plus en plus fréquents. Un récent commentaire théologique sur le problème exprime bien ce point : « Le Katechon – un concept théologico-politique radicalement anti-eschatologique – s’oppose à la “fin du monde”, ou mieux, à l’atrophie de l’ouverture au monde »[43].

Quels que soient les nouveaux alignements et les nouvelles inimitiés que notre nouveau monde technopolitique exige, le principe katechontique qui limitera les pires excès pourrait bien être notre résistance à cette atrophie de l’ouverture. Car cette atrophie est une neutralisation invisible et subreptice, insidieuse et peut-être même néfaste, de l’ouverture de la décision et de l’invention, une ouverture qui va bien au-delà de la politique et qui s’adresse à toutes les sphères supérieures de la cognition et de la vie humaines.

David Bates

Retrouvez l’article original sur https://escholarship.org/uc/item/6t97q98q.

[1] Carl Schmitt, The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum, Telos Press, New York, 2003 (1950), p. 49.

[2] Nicolas Guilhot, « American Katechon: When Political Theology Became International Relations Theory », Constellations 17(2), 2010, pp. 224–53.

[3] Evgeny Morozov, To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism, PublicAffairs, New York, 2013.

[4] Antoinette Rouvroy, Thomas Berns, « Gouvernementalité́ algorithmique et perspectives d’émancipation : Le disparate comme condition d’individuation par la relation ? », Réseaux 177, 2013, pp. 163-96.

[5] Bernard Stiegler, La Société automatique : vol 1. L’avenir du travail, Fayard, Paris, 2015.

[6] Benjamin Bratton, The Stack: On Software and Sovereignty, MIT Press, Cambridge (MA), 2015, p. 34.

[7] Carl Schmitt, The Concept of the Political, University of Chicago Press, Chicago, 2007 (1932), pp. 80–96.

[8] Carl Schmitt, The Concept of the Political, op. cit., p. 28.

[9] Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, MIT Press, Cambridge (MA), 1988 (1922), p. 15.

[10] Walter B. Cannon, Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage, Appleton, New York, 1915, p. 185.

[11] Walter B. Cannon, « The Body Physiologic and the Body Politic », Scientific Monthly 79 (1), 1941, p. 22.

[12] Walter B. Cannon, « Biocracy: Does the Human Body Contain the Secret of Economic Stabilization? », The Technology Review 35, 1933, pp. 203–27.

[13] Carl Schmitt, The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure of a Political Symbol, University of Chicago Press, Chicago, 1996 (1938), p. 45.

[14] Ibid., p. 32.

[15] Ibid., p. 42.

[16] Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, op. cit., p. 48.

[17] Carl Schmitt, The Concept of the Political, op. cit., p. 95.

[18] Carl Schmitt, Dialogues on Power and Space, Polity, Cambridge (UK), 2015 (1954), p. 45.

[19] Ibid.

[20] Ibid., p. 46.

[21] Ibid., p. 66.

[22] Carl Schmitt, « Die vollendete Reformation: Bemerkungen und Hinweise zu neuen Leviathan-Interpretationen », Der Staat 4(1), 1965, p. 67.

[23] John McCormick, Carl Schmitt’s Critique of Liberalism: Against Politics as Technology, Cambridge University Press, Cambridge (MA), 1997.

[24] Gilles Deleuze, « Postscript on the Societies of Control », October 59, 1992, p. 4.

[25] Eden Medina, Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende’s Chile, MIT Press, Cambridge (MA), 2011.

[26] David Easton, « An Approach to the Analysis of Political Systems », World Politics 9(3), 1957, p. 385.

[27] Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society, Houghton Mifflin, Boston, 1950, p. 34

[28] John D. Steinbruner, The Cybernetic Theory of Decision: New Dimensions of Political Analysis, Princeton University Press, Princeton, 1974.

[29] John von Neumann, Theory of Self-Reproducing Automata, ed. A. W. Burks, University of Illinois Press, Urbana, 1966, p. 73.

[30] Karl Wolfgang Deutsch, « Mechanism, Organism, and Society: Some Models in Natural and Social Science », Philosophy of Science 18(3), 1951, pp. 230–52.

[31] Karl Wolfgang Deutsch, Nerves of Government: Models of Political Communication and Control, Free Press, New York, 1963, p. 145.

[32] Ibid., p. 186.

[33] Ludwig von Bertalanffy, Théorie générale des systèmes, Dunod, Paris 1973 (1968).

[34] Karl Wolfgang Deutsch, Nerves of Government: Models of Political Communication and Control, op. cit., p. 108.

[35] Karl Wolfgang Deutsch, « On Political Theory and Political Action », American Political Science Review 65(1), 1971, p. 18.

[36] Karl Wolfgang Deutsch et al., Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience, Princeton University Press, Princeton, 1957.

[37] Carl Schmitt, Political Theology II: The Myth of the Closure of Any Political Theology, Polity, Cambridge (UK), 2008 (1970), p. 89.

[38] Carl Schmitt, The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum, op. cit., p. 145.

[39] Carl Schmitt, « State Ethics and the Pluralist State », in A. J. Jacobson and B. Schlink, Weimar: A Jurisprudence of Crisis, University of California Press, Berkeley, 2000 (1930), p. 310.

[40] Carl Schmitt, The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum, op. cit., p.39.

[41] Carl Schmitt, Dialogues on Power and Space, op. cit., p. 80.

[42] Carl Schmitt, Glossarium: Aufzeichnungen aus den Jahren 1947 bis 1958 [Glossarium: Records From the Years 1947 to 1958], ed. G. Giesler and M. Tielke, Duncker & Humblot, Berlin, 2015, p. 47.

[43] Paolo Virno, « Anthropology and Theory of Institutions », 2007. http://eipcp.net/transversal/0407/virno/en.