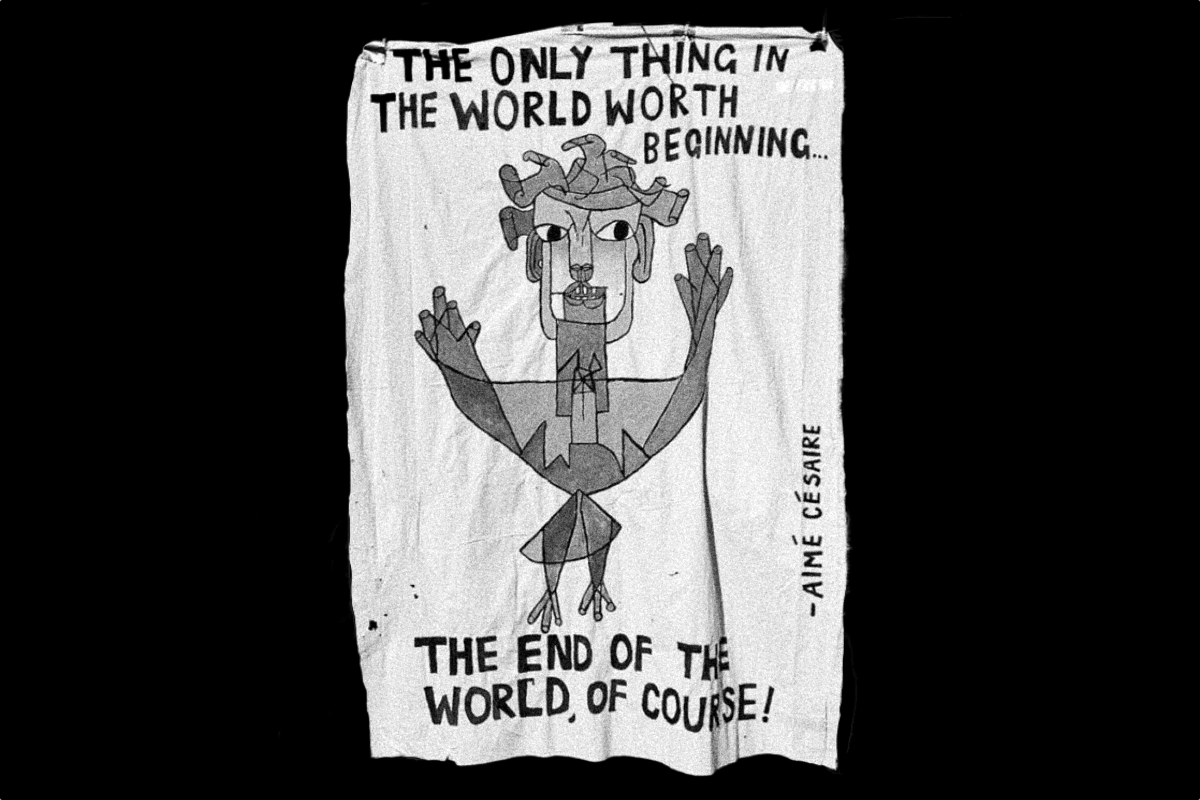

L’inversion n’est pas une stratégie

Un échange entre Gerardo Muñoz et Jacques Camatte

Jacques Camatte a été une figure centrale des débats théoriques de la gauche communiste italienne dans les années 1960 et 1970, dans le sillage de l’épuisement de l’horizon révolutionnaire moderne. Sa pensée reste pertinente pour réfléchir à l’intersection des questions de l’extinction, de la dévastation de la nature et de la possibilité d’une « inversion » pour un nouveau « temps de vie ». À l’occasion de sa disparition le 19 avril 2025, nous republions un échange avec Gerardo Muñoz qui s’est déroulé il y a exactement cinq ans.

L’inversion n’est pas une stratégie Lire la suite »