Été 2022

Un spectre nommé communisme

Édito

Un spectre hante le monde : le spectre du communisme. Face à un monde où tout est devenu spectral, étranger à nos âmes, le spectre du communisme tend à réparer notre participation au monde, redonner un souffle aux âmes perdues. Il pose la seule question souhaitable, celle du communisme.

Communisme des âmes

Un texte de Louis René

Notre vie s’est formée dans une lutte singulière face à un monde, une aventure sinueuse, où les attentifs se sont pas seuls et où les mots ne sont plus lasses, mais inscrits dans la vie. Chaque forme du monde comme élément singulier traverse les âmes, et une relation s’établit qu’elle soit discrète ou non. Dans le lien d’ombres, où la conspiration est une mélodie qui lie les conspirateurs, cette mélodie laisse s’envoler un souffle animant leur âme. Un souffle particulier distinct des autres formes d’inspiration qui nous touchent, cette forme se nomme communisme.

Le communisme des esprits

Communismus der Geister

Un texte de Johann Christian Friedrich Holderlin

Coucher de soleil. Chapelle. Une contrée vaste et riche. Fleuve. Forêts. Les amis. Seule la chapelle est encore dans la lumière. On en vient à parler du Moyen Âge. Les ordres monastiques considérés dans leur signification idéale. Leur influence sur la religion et, en même temps, sur la science. Ces deux orientations se sont séparées, les ordres religieux se sont effondrés, mais est-ce que des institutions du même genre ne seraient pas souhaitables ? Afin de démontrer leur nécessité pour notre temps, nous partons précisément du principe opposé, de la généralisation de l’incrédulité.

L’ascèse communiste comme dépassement des formes sociales de la vie

Un texte de Louis René

La tragédie a poursuivi l’âme en peine de Georg Lukács. Son expérience de la sinistre et mortifère Première Guerre mondiale fut l’expérience de l’effondrement d’un monde, voyant la plupart de ses amis, de Max Weber à Emil Lask, prendre parti pour la guerre. « Défendre la société », tel était l’impératif catégorique pour en justifier l’horreur. Cette boucherie, lui révéla le véritable visage du social et de son emprise sur les êtres qui, pris dans cet orage d’acier, se voyaient transformés en tueurs sans âmes. Lukács comprit alors la voie à suivre pour sortir du pouvoir des structures sociales s’atteler au plan de réalité d’âme (Seelenwirklichkeit).

Interruption ! Vive le communisme !

L’œuvre de Walter Benjamin recèle une giberne d’interruption. L’interruption de l’histoire, du temps linéaire, du progrès. Il déploie une politique de l’interruption. Cette politique est traversée par son messianisme révolutionnaire, reprenant la mystique juive pour retrouver une puissance révolutionnaire capable de tenter sa chance dans la conflictualité de son époque.

Le communisme n’est pas une idée

Un texte d’Ezra Riquelme

Des années 1980 jusqu’aux années 2000, le terme communisme a été banni de l’histoire. Le néolibéralisme triomphant, le communisme, restant associé à la terreur du Socialisme, fut mis en errance, muet de toute expérience. Il fallut attendre la revue TIQQUN pour remettre sur la scène de l’Histoire le mot communisme.

Xeniteia. Contemplation et combat

Un texte de Marcello Tarì et Mario Tronti

Qu’elle est douteuse cette idée, désormais conforme au sens commun, selon laquelle nous serions en train de vivre des temps apocalyptiques ! L’impression dégagée par les différents discours qui se succèdent dans l’infosphère est celle d’une superficialité, d’un effondrement qui n’est que « spectacle » d’apocalypse, et non pas celle d’une acception authentiquement prophétique. L’imaginaire de masse est davantage inspiré par les films et les séries TV hollywoodiennes que par le gros volume écrit par Jean dans son exil à Patmos.

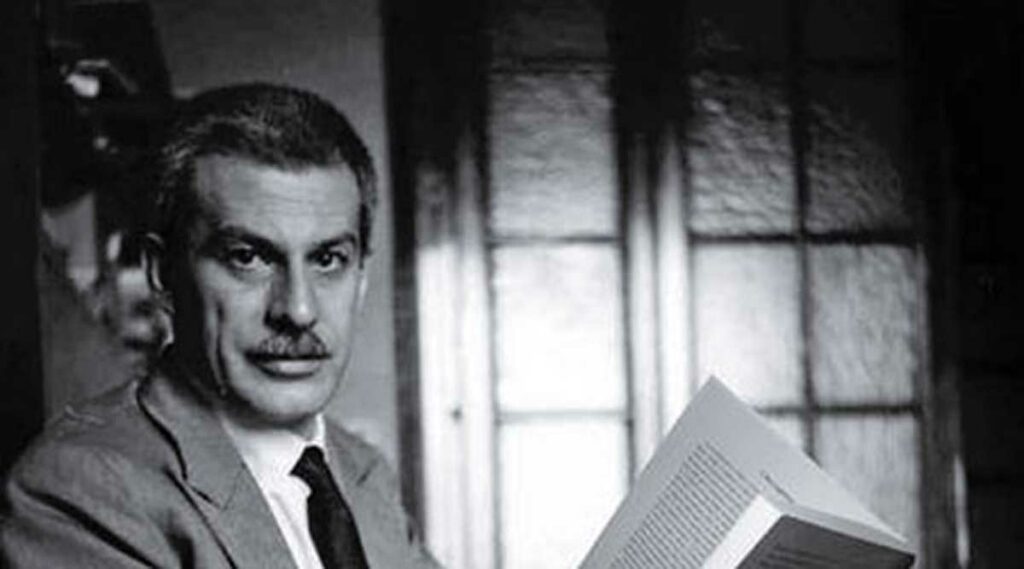

Une interview d’Elio Vittorini

Une interview d’Elio Vittorini, écrivain italien, parue dans Les Lettres françaises le 27 juin 1947. Propos recueillis par Jean Gratien (Dionys Mascolo) et Edgar Morin.