Éloge de l’éthique

Un texte de Ezra Riquelme

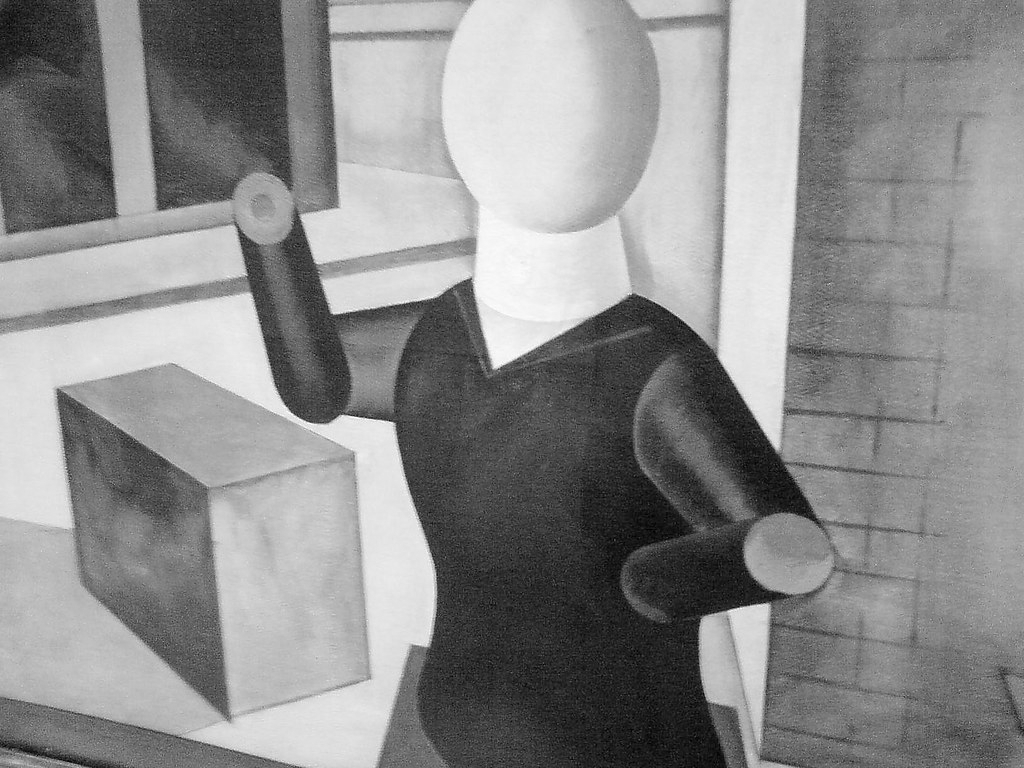

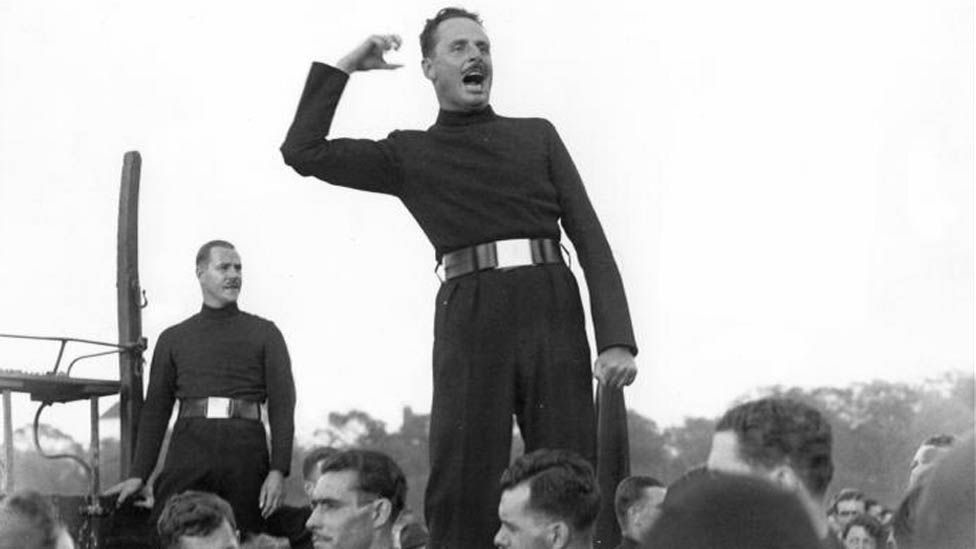

Certaines personnes ont la vocation de la politique. C’est une chose bien méprisable. D’autres, au contraire, ont une passion effective, mystérieuse et souvent silencieuse. Cette chose est l’éthique et ses chants taciturnes restent étrangers aux personnes animées par cette vocation de la politique. C’est ainsi que l’être occidental déploie la politique comme une programmation d’une éthique à la totalité des formes de vie, conduisant ainsi à la catastrophe que nous éprouvons. De l’Antiquité grecque à la formation des États modernes, l’Occident démontre sa flagrante inconsistance à produire une éthique satisfaisante à ses sujets. D’où le besoin de recourir à la loi comme substance pour colmater la fêlure de cette forme de vie sociale. Ce qui est remarquable dans l’étendue de la fêlure occidentale est son étrangeté à la vie. Il y a donc sur ce vaste territoire de ruine qu’une expérience, celle de la loi. Autrement dit, vivre l’expérience permanente de la catastrophe.

Éloge de l’éthique Lire la suite »